1.AMD最新专利申请揭示独特“芯片堆叠”方法,可大幅提高芯片使用率

2.电子科技大学分析测试中心透射电镜助力新型MXene材料卓越微波吸收性能机理研究

3.北大电子学院张志勇教授团队在碳基高灵敏红外探测领域取得进展

4.西安交大电子学院科研人员在钙钛矿量子点发光二极管领域取得进展

5.中科院研究基于高电荷态离子实现复杂分子高精度成像

6.清华大学自动化系师生走进昂瑞微,共筑科技交流之桥

1.AMD最新专利申请揭示独特“芯片堆叠”方法,可大幅提高芯片使用率

AMD的最新专利申请显示,该公司正考虑在其未来的Ryzen SoC中采用“多芯片堆叠”技术,从而实现芯片的可扩展性。

AMD一直在追求创新其现有的消费级CPU产品线,因为该公司是第一家在其处理器中引入专用“3D V-Cache”的制造商,被称为“X3D”系列。

现在,根据一份新的专利申请(通过@coreteks),据说AMD正在探索一种“新颖的封装设计”,这种设计有望革新芯片堆叠工艺,最终减少互连延迟,并带来显著的性能提升。

上述专利指出,AMD计划采用一种创新的芯片堆叠方法,其中较小的chiplets与较大的芯片部分重叠。这项技术旨在通过为更多附加chiplets创造空间来扩大芯片设计,从而在单个芯片上实现更多功能,最终更有效地利用接触面积。通过这种方式,在相同芯片尺寸下,AMD能够集成更高的核心数、更大的缓存和更多的内存带宽,从而大幅提升性能。

这种方法的另一个有趣之处在于,AMD将能够通过这种方法减少互连延迟,因为重叠的chiplets可以缩短组件之间的距离,从而加快通信速度。而且,在这种安排下,电源门控也不会成为大问题,因为分离的chiplets可以更有效地控制各个单元。

可以说,AMD确实是采用“multi-chiplet”方法的先驱,不仅在其处理器中,也在GPU中。在之前的文章中,我们报道了AMD如何探索“multi-chiplet”GPU设计选项,这确实符合该公司从单片设计转向multi-chiplet配置的承诺,因为其中蕴含着诸多好处。如果AMD在其主流Ryzen SoC中使用类似“X3D”CPU的方法,我们也不会感到惊讶,但我们将拭目以待。

如果AMD想要在未来占据市场主导地位,就需要在CPU领域进行创新。鉴于来自英特尔的竞争正在加剧,通过采用“multi-chiplet”设计,AMD无疑可以在CPU设计和实现上取得优势。

2.电子科技大学分析测试中心透射电镜助力新型MXene材料卓越微波吸收性能机理研究

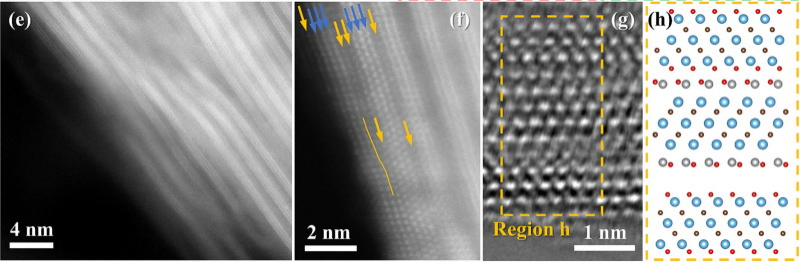

近日,由电子科技大学分析测试中心提供数据支持的又一项高水平科研成果——电子科学与工程学院陆海鹏研究员团队最新研究论文《Achieving excellent microwave absorption performance in ultralight Ti3C2Tx MXene with M-O bonds (M = Fe, Co, Ni) as surface terminating groups》在中国科学院一区TOP期刊Chemical Engineering Journal上顺利发表。该研究通过精妙调控MXene材料的表面基团,实现了电磁性能的协同优化,为高效微波吸收材料的研发探索出了一条全新的道路。分析测试中心透射电镜设备在该研究中特别是在原子尺度表征方面提供了关键性的实验数据,这也是透射电镜机组试运行2个月以来支持发表的第4篇SCI论文(署名或致谢分析测试中心)。

在此项研究中,研究团队创新性地制备了一系列M-Ti3C2Tx(M=Fe, Co, Ni)材料,该材料以M-O键作为部分表面终止基团,表现出了令人瞩目的性能。尤为值得一提的是,在仅2 wt%的低填充率条件下,M-Ti3C2Tx材料便展现出了4.90 GHz(对应于1.63 mm厚度)的卓越有效吸收带宽(EAB),标志着微波吸收性能的显著提升。这一突破主要归因于M-O键对材料介电与磁性能的协同优化效应,特别是介电性能的显著增强,为材料在微波吸收领域的应用提供了广阔前景。

为了深入揭示M-O键对M-Ti3C2Tx材料电磁性能的内在影响机制,研究团队使用分析测试中心球差矫正透射电镜,采用高角环形暗场成像技术(HAADF)和积分差分相位衬度成像技术(iDPC),在原子尺度上从样品截面方向对M-O键的分布进行了精确定位,并揭示了材料的微观结构特征,不仅阐明了M-O键对M-Ti3C2Tx材料中极化与导电损耗的显著调控作用,也为后续同领域研究中的材料设计与性能优化提供了方法参考。

目前,分析测试中心双球差矫正透射电镜和场发射透射电镜等高端电镜设备已投入使用,可为广大科研人员提供包括微观形貌及结构表征、成分分析在内的多种高水平分析测试服务。未来,中心将继续秉承“开放、共享、专业、高效”的服务理念,为更多前沿科研项目的成功实施提供强有力的技术支持,助力科研创新成果的不断涌现,为推动科技进步和社会发展贡献力量。(来源: 电子科技大学)

3.北大电子学院张志勇教授团队在碳基高灵敏红外探测领域取得进展

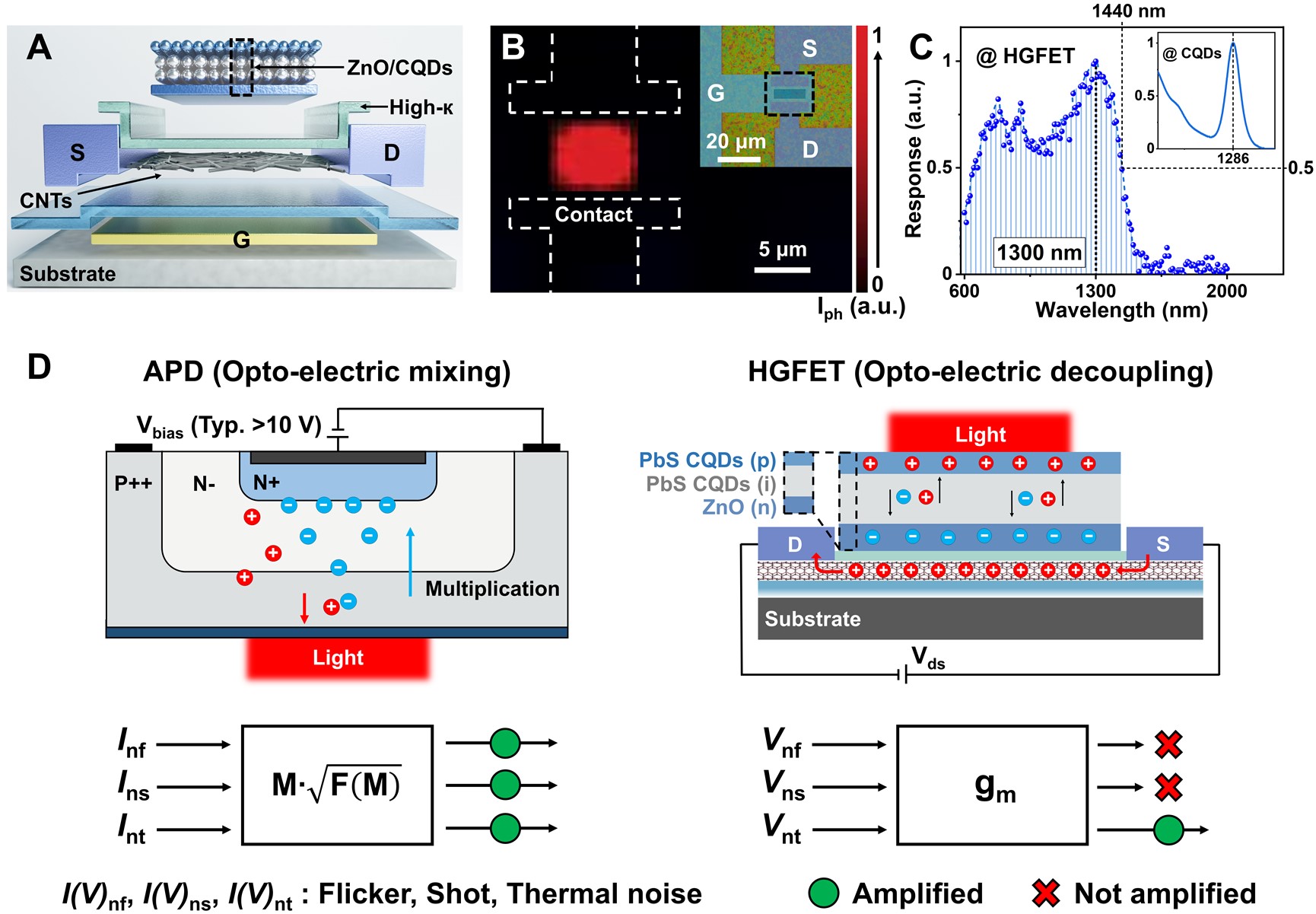

为了满足高端被动短波红外成像的需求,传感器必须同时具有高响应度和低噪声,获得极高的信噪比/比探测率,以实现对微弱红外光的探测(晴朗星光,<10⁻⁸ W·Sr⁻¹·cm⁻²·μm⁻¹)。当前主流的外延型短波红外探测技术依赖于单晶的铟镓砷(InGaAs)PN型光电二极管,由于缺乏本征增益,其比探测率很难达到5×1013 Jones,难以满足星光探测需求。雪崩光电二极管(APD)虽然在大偏压下通过“雪崩”效应产生了光电流的倍增,但在“光电混合”的架构下,由于载流子的随机电离这类器件表现出更大的过剩噪声,依然很难实现灵敏度的大幅度提升。近年来,基于新型低维材料的光电晶体管不仅与硅基读出电路工艺兼容,并具有较高的本征增益,但由于其缺陷主导的工作机制、且光传感和电放大单元直接接触,面临增益带宽积受限、噪声被放大(杂质散射等)的困境。

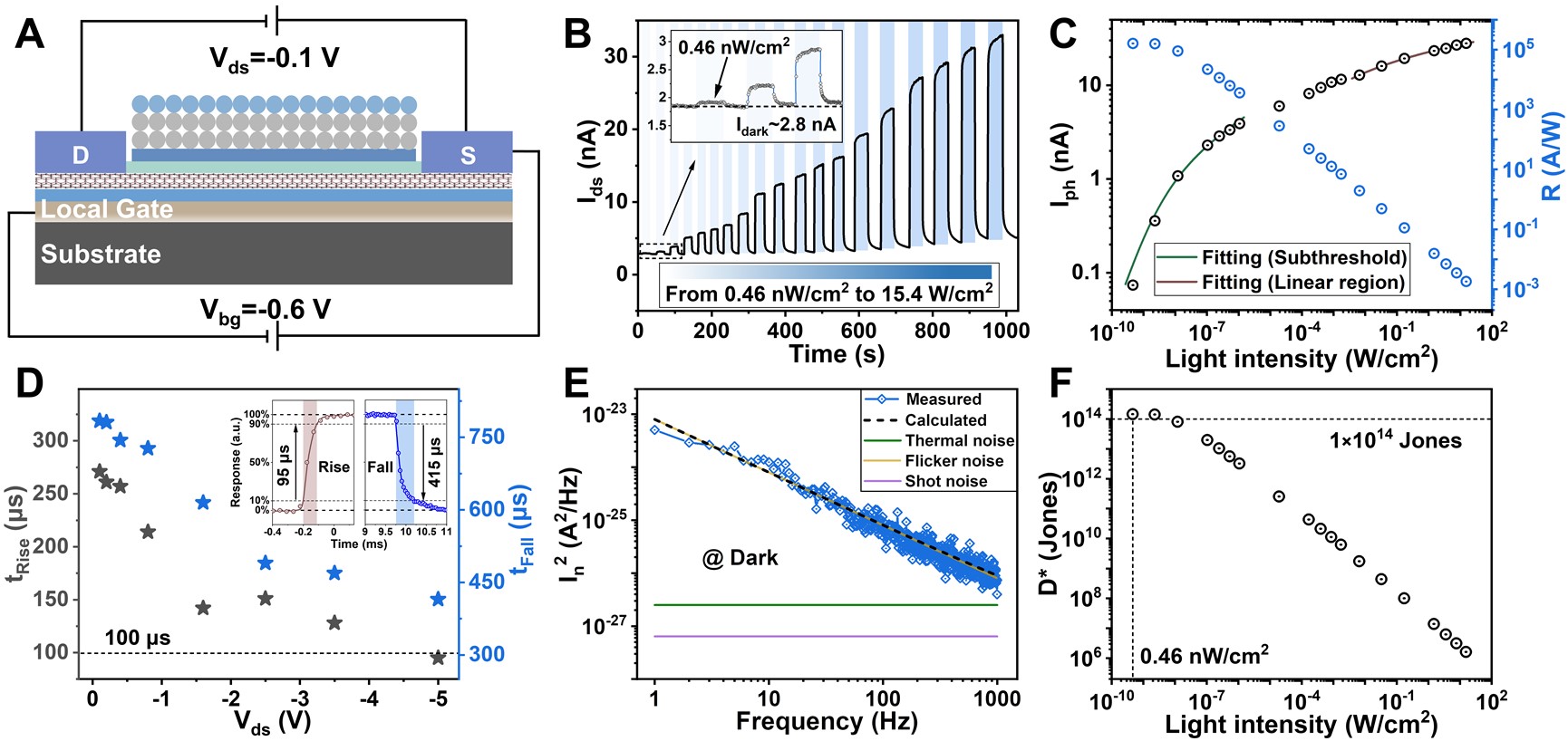

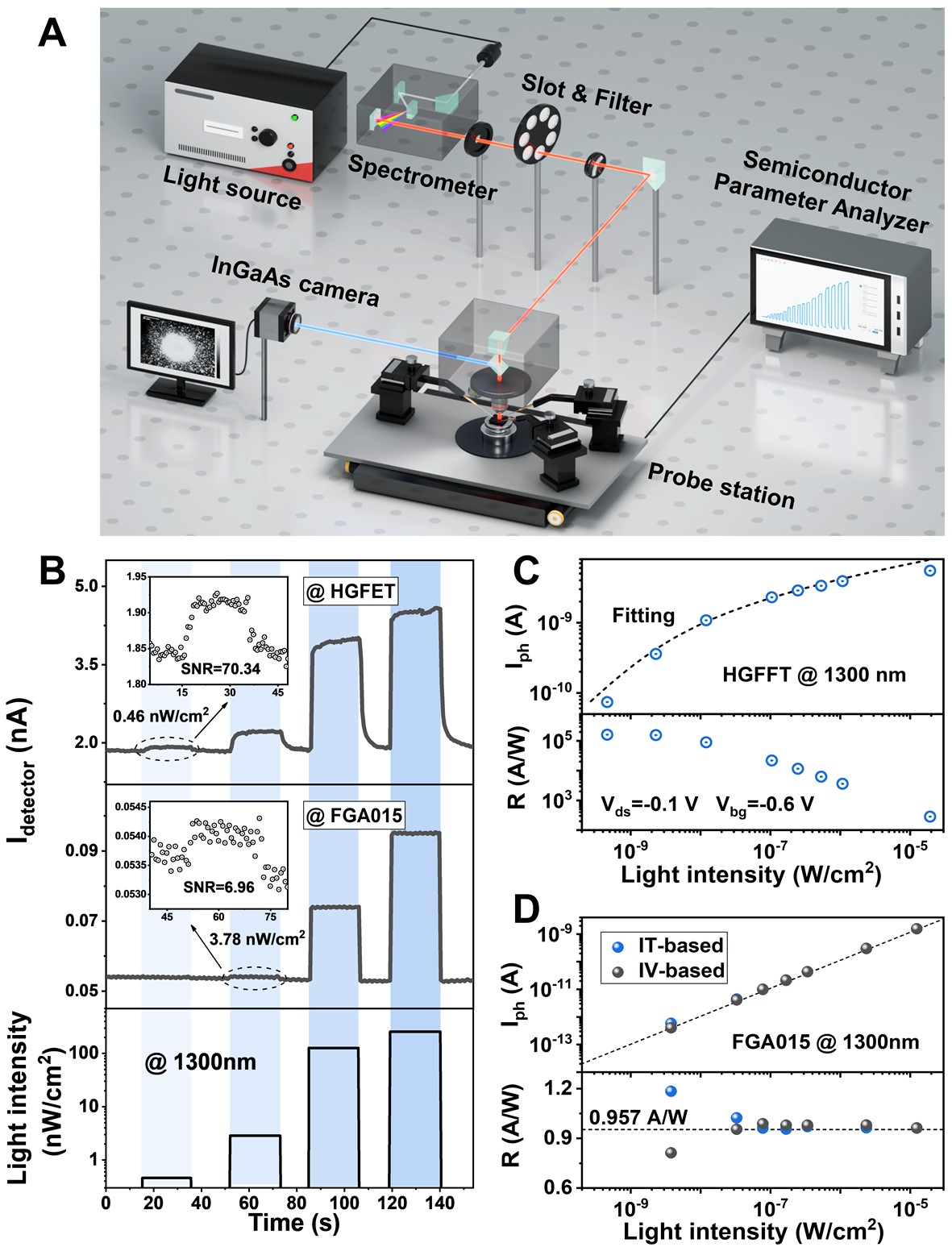

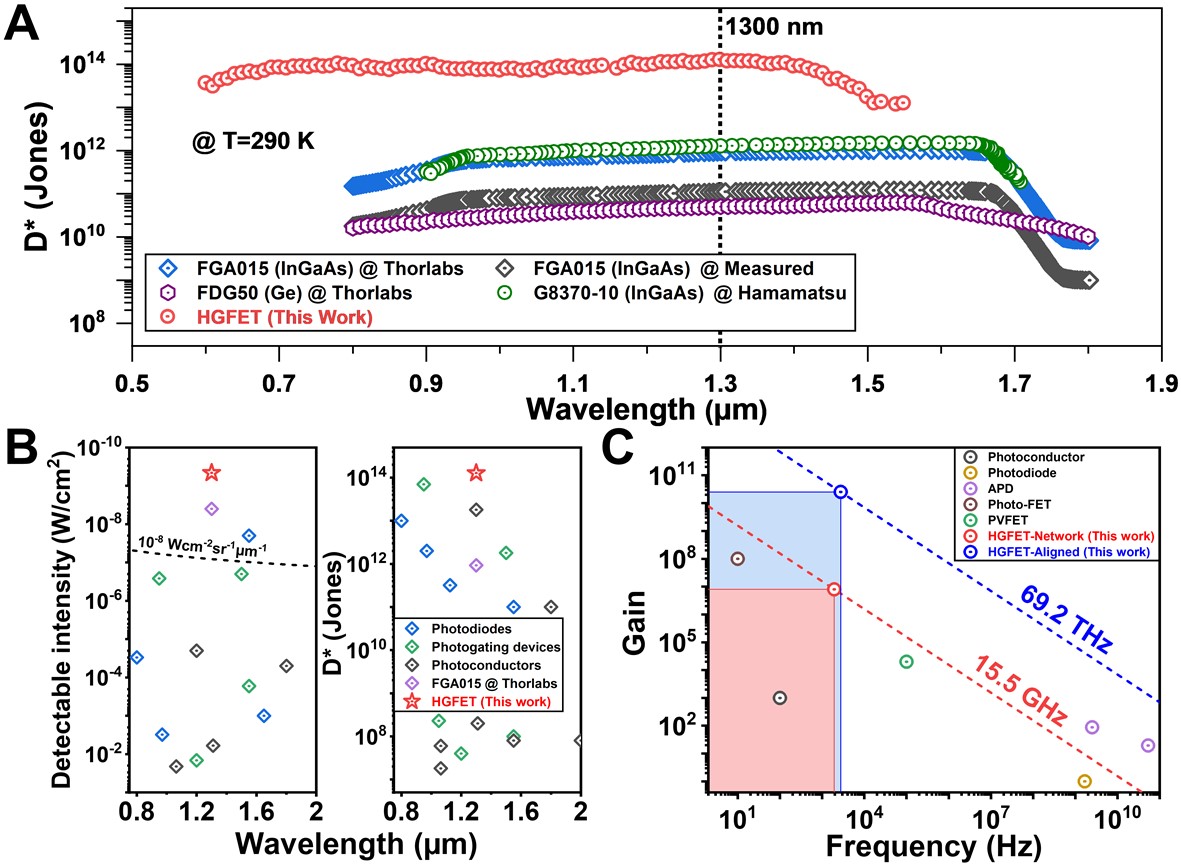

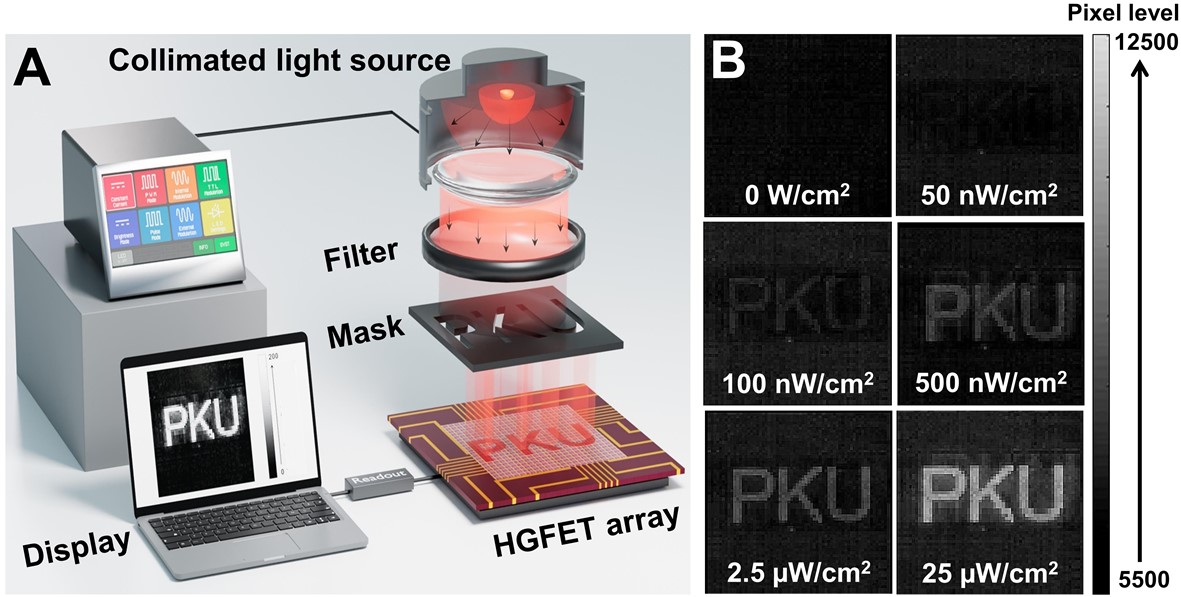

近日,北京大学电子学院、碳基电子学研究中心、纳光电子前沿科学中心、重庆碳基集成电路研究院的张志勇教授团队联合北京交通大学物理科学与工程学院王颖副教授团队开发了一种异质结栅场效应晶体管(HGFET,图1),利用光电解耦机制,实现了对信号的超高增益,而基本不放大噪声,获得了对短波红外探测的比探测率达到1014 Jones,充分满足了星光夜视的需求。团队采用高纯半导体碳纳米管网状薄膜作为半导体沟道构建MOS晶体管,在其栅介质上制备硫化铅量子点/氧化锌异质结光电二极管作为栅极,实现了光传感和电放大的物理空间隔离。该光电晶体管暗电流低,对极弱红外光(1300 nm,0.46 nW/cm2)具有显著的响应(图2),而且具有超高的本征增益和响应度、较低的噪声和较高的响应速度,在高增益模式下,峰值比探测率超过1014 Jones。在同等测试条件下,碳基HGFET探测器比商用的InGaAs探测器的比探测率高出两个量级,并在增益带宽积上相对于已有探测器显示出明显优势(图3—4)。团队还基于碳基HGFET光电晶体管实现了64×64像素的板级成像芯片,初步演示了光强低至100 nW/cm2的弱光环境成像(图5)。更为重要的是,碳基HGFET探测阵列可以在硅基IC上利用后道工艺集成,通过通孔直接与硅基读出电路链接,可以将像素间距缩减到5微米以下,实现超高分辨率成像。

图1 碳基光电解耦光电晶体管探测架构及其增益噪声机制

图2 碳基HGFET器件的超灵敏近红外光响应特性测试

图3 碳基HGFET器件与商用铟镓砷器件同条件测试对比

图4 高性能的碳基HGFET型短波红外探测器

图5 64×64像素HGFET面阵成像演示

相关研究成果以题为《用于星光探测的光电解耦型光电晶体管》(“Opto-Electrical Decoupled Phototransistor for Starlight Detection”)的论文,于11月12日在线发表于Advanced Materials。北京大学电子学院2021级博士研究生周绍元为第一作者,王颖、张志勇为通讯作者。北京大学电子学院蒋见花副研究员,北京邮电大学集成电路学院张盼盼特聘研究员,华中科技大学集成电路学院张建兵副教授及光学与电子信息学院唐江教授为合作作者。上述研究得到了国家自然科学基金的资助,以及北京大学微纳加工实验室校级平台支持。

(来源: 北京大学)

4.西安交大电子学院科研人员在钙钛矿量子点发光二极管领域取得进展

卤化铅钙钛矿量子点(QDs),这一新型半导体材料界的璀璨明星,凭借其卓越的光致发光量子产率(PLQY)、优异的色纯度、宽广的色域调节能力以及出色的溶液加工性,正在薄膜光电器件领域大放异彩。在钙钛矿QDs的研究与应用中,表面配体对于QDs的PLQY、稳定性和载流子传输性能起着至关重要的作用。因此,在开发高性能钙钛矿QDs和制备高效的量子点发光二极管(QLEDs)的过程中,合理地选择和搭配表面配体尤为关键。由于钙钛矿QDs具有较大的比表面积,表面缺陷的存在会显著影响钙钛矿QDs的光学性能。因此,通常需要使用过量的有机配体来有效钝化QDs表面缺陷。然而,有机配体的绝缘性质,会严重限制钙钛矿QDs在后续光电器件中载流子的注入和传输效率。

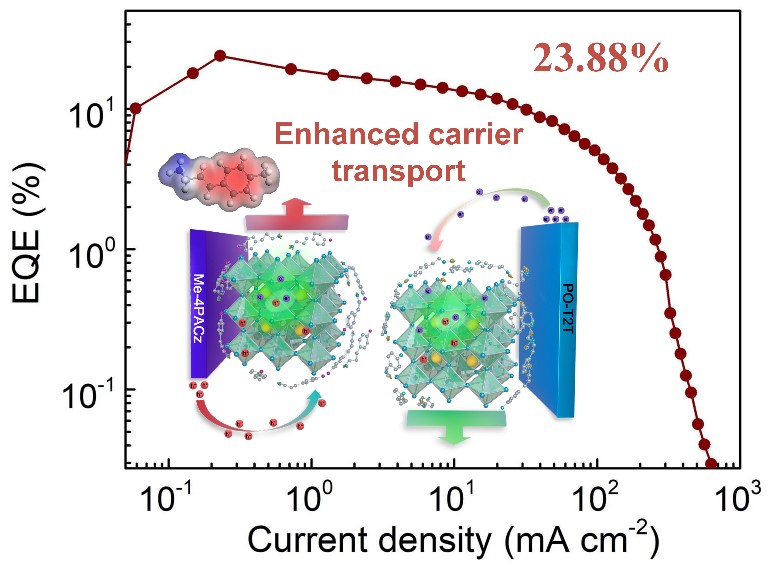

针对以上问题,在前期采用多功能短链噻吩烷基溴化铵配体改善钙钛矿量子点发光二极管器件性能的基础上(ACS Applied Materials & Interfaces2023, 15(33), 40080-40087),吴朝新教授团队利用共轭有机配体的优势,包括其离域的π电子、刚性的分子骨架以及优异的电导性。设计合成了一系列含有不同电子性质取代基的共轭配体,(E)-3-(4-取代苯基)丙基-2-烯-1-胺氢溴酸盐衍生物(PPABr、4-CH3PPABr和4-F PPABr),并将其用作后交换配体,调节钙钛矿QDs的载流子注入和传输。结合理论计算和实验研究,发现这类共轭配体具有沿着整个分子骨架更分散的电子云分布,将其引入到CsPbBr3QDs中,能够显著改善钙钛矿QDs薄膜的载流子传输。其中,含给电子性质取代基的4-CHPPABr有效地促进了空穴的传输,而带有吸电子性质取代基的4-F PPABr则更有助于电子的传输。最终,基于4-CH3PPABr的最优绿光QLED实现了18.67%的最大外量子效率(EQE)。通过结合高折射率衬底和高折射率透镜,其最大EQE进一步提升至23.88%。这项工作为通过配体设计实现QLED中载流子传输平衡提供了新的思路。

该工作以“通过功能性短链共轭配体增强载流子传输实现高效绿光钙钛矿量子点发光二极管”(Boosting carrier transport via functionalized short-chain conjugated ligands enables efficient green perovskite quantum dot light-emitting diodes)为题,近期发表于国际顶级期刊《化学工程杂志》(Chemical Engineering Journal2024, 501, 157596;影响因子13.3)。第一作者为课题组博士生赵晨静,共同一作为朱春蓉讲师,袁方副教授和吴朝新教授为共同通讯作者。西安交通大学为第一作者单位和唯一通讯作者单位。此外,澳门大学王双鹏教授也参与了该项研究。该工作得到科技部政府间国际科技创新合作重点专项、自然科学基金委面上项目、博士后面上项目、省重点研发计划等项目的支持,论文的表征及测试得到了西安交通大学分析测试共享中心的支持。吴朝新教授团队长期研究新型功能材料的“光-电”与“电-光”物理机制及其器件应用如发光二极管、太阳能电池、光电探测器。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.157596

吴朝新教授个人主页:http://zhaoxinwu.gr.xjtu.edu.cn

袁方副教授个人主页:http://gr.xjtu.edu.cn/web/yuanf121

(来源: 西安交通大学)

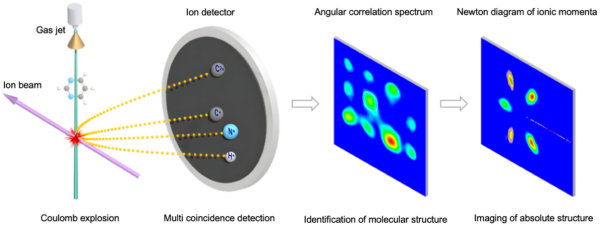

5.中科院研究基于高电荷态离子实现复杂分子高精度成像

中国科学院近代物理研究所等在分子库仑爆炸成像研究方面取得进展。该研究利用兰州重离子加速器提供的高电荷态离子束流,实现了复杂分子的高精度结构成像。近日,相关研究成果发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters)上。

当前,研究主要采用光电离诱导分子库仑爆炸,适用范围集中在简单分子体系。近年来,科学家利用自由电子激光或飞秒激光提供的超强脉冲束,实现了由10个原子组成的复杂分子的库仑爆炸成像。而这些方法受多重电离时间尺度等因素制约,使得分子在库仑爆炸前存在结构弛豫,限制了成像精度。尤其对含氢原子的体系,测量结果和分子实际键长存在偏差。

该研究发展了利用高电荷态离子对复杂分子高精度成像方法,并提出了利用碎片离子角度关联谱作为指纹信息鉴别同分异构体的新方案。研究利用兰州重离子加速器,选用112.5 eV/u的C5+离子,以C4H4N2分子作为模型,实现了亚飞秒时间尺度内剥离其外壳层的10个以上电子,解决了分子结构弛豫问题。实验利用反应显微成像谱仪符合测量末态中的H+、C2+、C+和N+碎片,还原碎片动量获得结构信息,使得成像精度得到提高。

高电荷态离子在库仑爆炸成像方面具有优势,能够对复杂分子极快极强曝光,可以同时实现对分子中氢原子和较重原子的高精度成像并能够鉴别同分异构体。这一成果有望促进加速器在分子结构成像领域的应用。

研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金和中国科学院特别研究助理项目的支持。

高电荷态离子诱导分子库仑爆炸成像示意图

(来源: 中国科学院)

6.清华大学自动化系师生走进昂瑞微,共筑科技交流之桥

2024年11月14日,清华大学自动化系的同学在马占田老师的带领下来到北京昂瑞微电子技术股份有限公司参观学习,开启了一场知识与实践相互交融的精彩之旅。

公司副总裁兼董事会秘书张馨予对来访师生予以热情接待,展现出对此次交流活动的高度重视。

活动伊始,人力资源副总裁兼战略发展副总裁黄鑫向同学们全面介绍了公司的整体发展情况,使同学们对公司的规模、业务领域以及发展历程有了清晰的认识。紧接着,黄总重点聚焦于行业前沿技术,详细阐述了 5G 射频前端的关键技术,让同学们领略到高新技术在通信领域的关键作用。不仅如此,黄总还分享了集成电路人才的培养方案,为同学们在专业人才发展路径方面提供了宝贵的参考。

随后,研发总监许林健分享了射频技术领域的最新动态和未来趋势,强调了在这一赛道上需要具备的核心能力,并为在场的大学生提出了宝贵的建议,包括提前准备和学习的方向,以便他们未来能够更好地适应行业的需求。

运营经理王爽爽以学姐的身份出发,分享了在工作中的心得与感悟,为学弟们提供了真实可感的职场视角。她以自己的亲身经历为例,讲述了如何面对挑战、把握机遇,并鼓励大家要保持积极向上的心态,不断追求自我突破。

在自由交流环节,气氛热烈非凡,同学们积极踊跃地提出心中的疑问,展现出强烈的求知欲。公司高层们则耐心细致地解答每一个问题,为同学们答疑解惑。

在活动的尾声,黄总带领大家参观了公司的产品、实验室,并展示了公司所获得的一系列奖项,这些直观的成果展示让同学们对公司的实力和技术水平有了更深刻的理解。

此次交流活动不仅增进了清华大学与我司之间的友谊与互信,也为双方在未来的合作与发展奠定了坚实的基础。昂瑞微将继续秉持开放、合作、共赢的理念,与国内外高校及科研机构携手共进,共同推动科技的创新与发展。(来源: 昂瑞微电子)