一、被垄断的芯片江湖

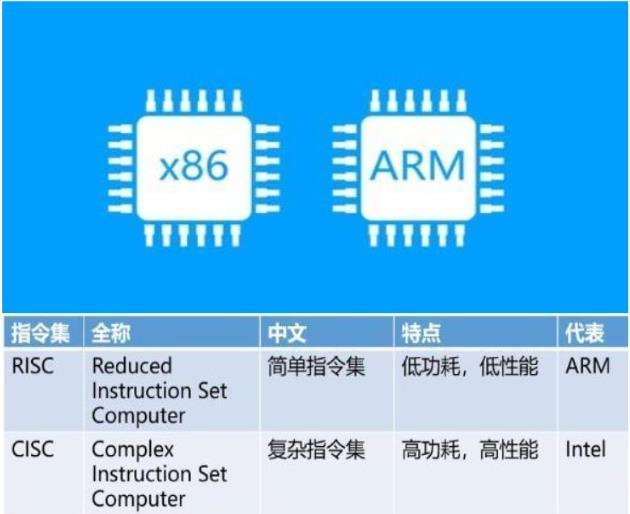

在计算机世界的底层,X86与ARM两大架构构筑起森严的壁垒。

英特尔X86掌控着全球90%以上的PC市场,ARM则占据95%的移动芯片份额。这种技术霸权背后隐藏着致命风险——因为X86是美国的,ARM是英国的,但又听美国的,所以它们时刻都在提醒着我们:没有自主架构,中国芯永远受制于人。

二、开源的曙光

后来,RISC-V的横空出世,打破了持续40年的架构垄断。这款开源指令集无需授权费、可自由修改的特性,让中国芯片企业看到了破局希望。2024年,中国RISC-V联盟成员激增至356家,芯片出货量突破50亿颗,大家纷纷押注RISC-V芯片,想摆脱对X86、ARM芯片的过度依赖。

三、汽车芯片的“诺曼底登陆”

而从现在的情况来看,真正大规模用RISC-V芯片来替代,或在汽车领域上。

去年,长城汽车宣布紫荆M100车规级MCU流片成功,这是一颗基于RISC-V的芯片。

三个月后,东风汽车DF30芯片量产,也是一颗RISC-V芯片;国芯科技更计划在2025年推出RISC-V芯片的CCFC3009PT……

这些动作标志着中国芯片产业找到了一条“农村包围城市”的路径。

选择汽车芯片作为突破口,背后是精密的产业计算:

安全可控:RISC-V的开源开放,让汽车产业链更加安心,毕竟中国新能源汽车高速发展,需要安全可控。

市场红利:中国是全球最大的新能源汽车制造、销售中心,每年需要的汽车芯片不计其数,市场规模巨大,需求也巨大,替代有着市场红利。

性能匹配:车规级MCU主频多在200MHz以下,RISC-V能够满足要求;

成本优势:RISC-V功耗低、能效高。同等工艺、主频接近情况下。RISC-V核在性施、die size(成本)。功耗等主要指标上都优于ARM核。。

四、从“能用”到“好用”的爬坡

但替代之路绝非坦途。车规级认证的“地狱难度”首当其冲,另外还有一些生态的要求,毕竟RISC-V芯片要真正走进汽车应用场景,还是需要实现软硬件的协同工作,软件生态也是要考虑的。

五、星星之火可以燎原

但不管怎么样,替代是必须要进行的,这事关中国芯的安全可控,以及未来。再难也要进行下去,我们回望历史,X86用20年征服PC,ARM花15年统治手机。

如今,RISC-V在汽车领域的突破,或许正开启第三个芯片纪元。这不是简单的技术替代,而是一场关于产业自主权的深层革命,我们没有退路,只有前进。

而机构也预计,在未来5至10年内,RISC-V芯片将实现大规模落地,从汽车然后扩展至PC、手机、物联网等等领域