1.珠海冠宇胜诉!ATL又一发明专利被宣判无效;

2.中国科学院科研人员制备出具有优良导电性能的多层堆叠二维聚苯胺晶体;

3.北京大学杨玉超教授团队在物理不可克隆存内计算研究中取得重要进展;

4.中国科学院大学光电学院董国艳教授课题组基于耦合磁偶极Fano共振在深亚波长超高精度检测方面取得突破;

5.北京大学物理学院团队在铜氧化物超导体中发现零磁场下的高温超导二极管效应;

6.国产高压抗辐射碳化硅功率器件实现空间验证及在轨应用

1.珠海冠宇胜诉!ATL又一发明专利被宣判无效

2月7日,珠海冠宇发布公告称,当日,公司收到国家知识产权局的《无效宣告请求审查决定书》,国家知识产权局宣告ATL起诉公司专利侵权纠纷案的涉诉专利ZL201210405678.9号发明专利权全部无效。

2022年7月8日,公司收到福建省福州市中级人民法院(以下简称“福州中院”)送达的关于ATL起诉公司的《民事起诉状》等相关材料。ATL称公司产品涉嫌侵犯其ZL201210405678.9号专利。

2023年7月7日,公司收到福州中院对前述案件出具的《民事判决书》。根据上述《民事判决书》的判决结果,公司应于判决生效之日起立即停止制造、销售侵害名为“一种软包装锂离子电芯加宽结构及其制作方法”(专利号:ZL201210405678.9)发明专利权的产品;公司应于判决生效之日起十日内赔偿ATL经济损失和为制止侵权行为而支出的合理费用共计4,015万元;公司负担案件受理费中的24.6万元。

公司不服上述福州中院的一审判决,并已上诉于最高人民法院,该案件进入二审阶段。

随着国家知识产权局宣告ZL201210405678.9号发明专利权全部无效,截至本公告披露日,珠海冠宇电池股份有限公司与宁德新能源科技有限公司、东莞新能源科技有限公司(合称“ATL”)之间的专利争议案件中已有13个ATL的专利被国家知识产权局宣告或法院判决无效,已有12个案件被ATL主动撤诉,已有1个案件被法院驳回ATL的起诉。

珠海冠宇表示,公司所研发生产的产品具有完全自主的知识产权,本次诉讼进展不会对公司的日常经营产生负面影响,也不会对公司当期及未来损益产生负面影响。

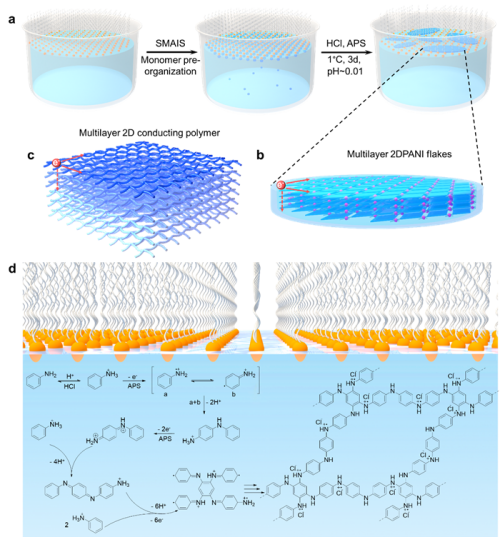

2.中国科学院科研人员制备出具有优良导电性能的多层堆叠二维聚苯胺晶体

导电聚合物是具有导电能力的有机聚合物,包括聚苯胺、聚噻吩和聚吡咯等,被认为是可能取代传统半导体和金属的有机材料。导电聚合物生成成本低、密度小、成膜性能好、机械柔韧性更高,具备更广泛的化学功能性,有望成为制备下一代有机电子器件的核心材料。

电荷在导电聚合物薄膜中的传输效率,对其应用性能具有决定性作用。电荷在不同聚合物链之间的跳跃作用是整体材料传导的关键。为实现长距离电荷传输,将线性导电聚合物链排列成高度有序的二维晶体材料是有前途的策略。二维结构中所有聚合物链将处于平面拓扑交联构象,能够为链间电荷传输提供多种途径,并规避单个聚合物链结构缺陷造成的电荷陷阱。因此,构筑具有二维晶体结构的导电聚合物是优化其电学性质的关键。

中国科学院宁波材料技术与工程研究所、德累斯顿工业大学、德国马普高分子研究所、西班牙巴斯克纳米科学合作研究中心等的科研人员,制备出多层堆叠的二维聚苯胺(2DPANI)晶体。这一晶体展现出高导电性与面外金属性电荷传输特性,为导电聚合物材料研究开辟了新途径。传统线性导电聚合物主要通过沿聚合物链移动的载流子实现弹道传输,而扩展维度的导电性因缺乏分子间有序性和电子耦合而较弱。这种新型2DPANI晶体打破了这一局限。

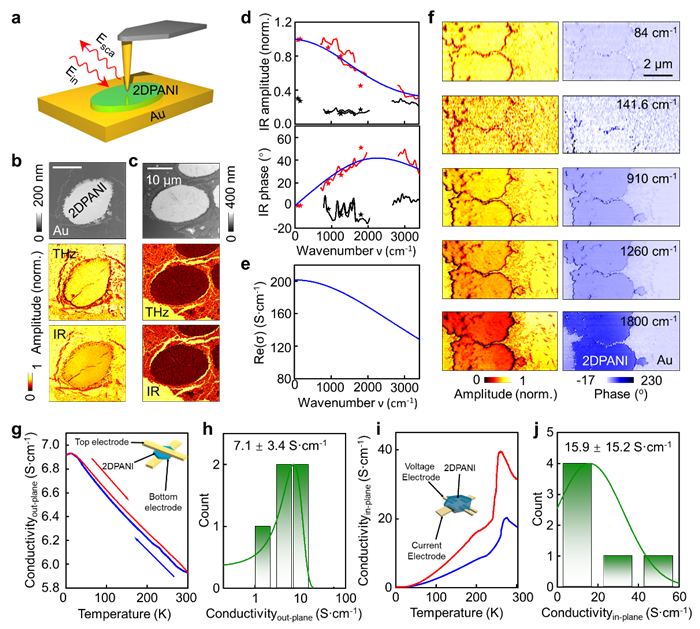

该材料由柱状π阵列构成,层间距约为3.59埃,由交织的聚苯胺链形成周期性菱面体晶格。电子自旋共振光谱揭示了2DPANI晶格中显著的电子离域现象。第一性原理计算显示,2DPANI中的面内二维共轭和由氯桥连接的层堆叠促进的强层间电子耦合共同作用,展现了优异的导电性能。

为评估单个晶体的导电性,该研究采用太赫兹和红外纳米光谱技术,揭示了这一材料具有德鲁德型导电性,且红外等离子体频率推算出导电率约为200 S cm−1。研究通过测量垂直及横向微器件中的电荷传输行为发现,该材料具备约7 S cm−1的面外电导率和约16 S cm−1的面内电导率,展现出各项异性的三维电荷传输特性。同时,垂直微器件表现出该材料随温度降低而导电性增强的特性,证明其独特的面外金属性电荷传输行为。

研究预测,优化多层堆叠的二维导电聚合物的结构缺陷,有望实现更强的面内与面外电子耦合甚至可能达到三维金属导电性水平。这一成果为导电聚合物材料在电极材料、电磁屏蔽、传感器等领域的潜在应用打下了基础。

2月6日,相关研究成果以《具有金属性面外导电性的二维聚苯胺晶体》(Two-dimensional polyaniline crystal with metallic out-of-plane conductivity)为题,发表在《自然》(Nature)上。研究工作得到国家自然科学基金、浙江省杰出青年基金等的支持。

二维聚苯胺结构及制备过程示意图

利用太赫兹、红外纳米光谱及微器件研究二维聚苯胺电学性质

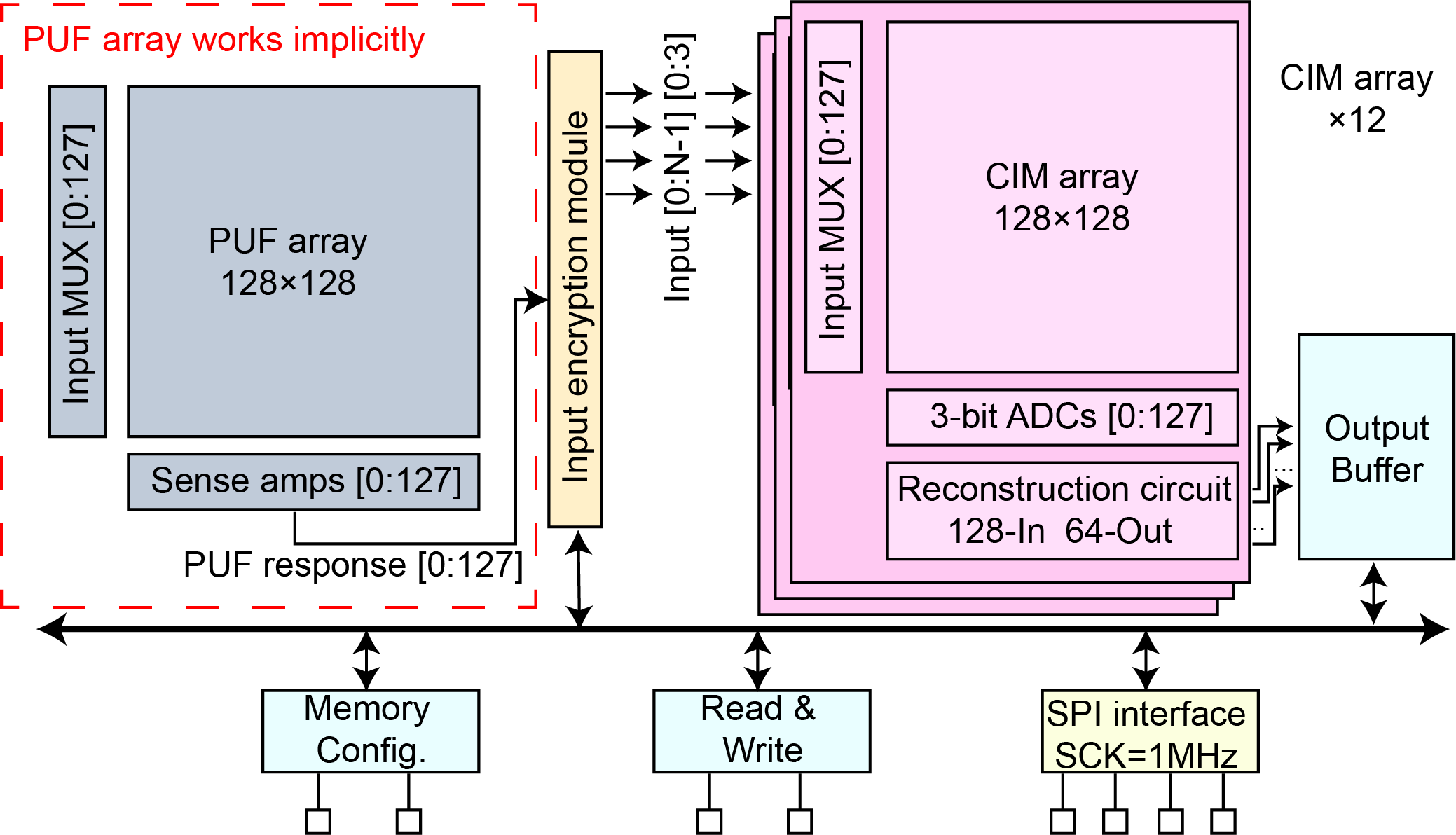

3.北京大学杨玉超教授团队在物理不可克隆存内计算研究中取得重要进展

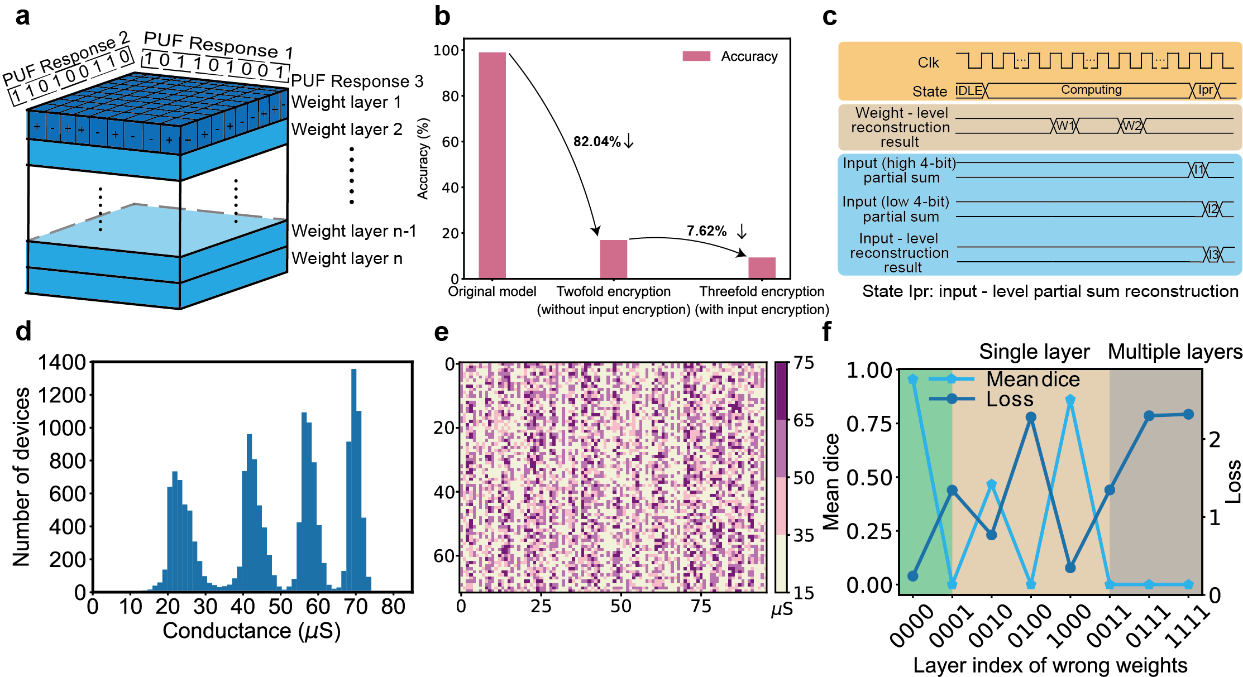

北京大学集成电路学院/集成电路高精尖创新中心杨玉超教授课题组在NatureCommunications杂志在线发表了题为Physical Unclonable In-Memory Computing for Simultaneous Protecting Private Data and Deep Learning Models的研究论文。该工作首次实现了片上集成的物理不可克隆存内计算,并提出针对边缘端存内计算神经网络加速计算的新型编码方案,能够在低硬件开销下实现对神经网络的输入、权重和结构信息的保护。

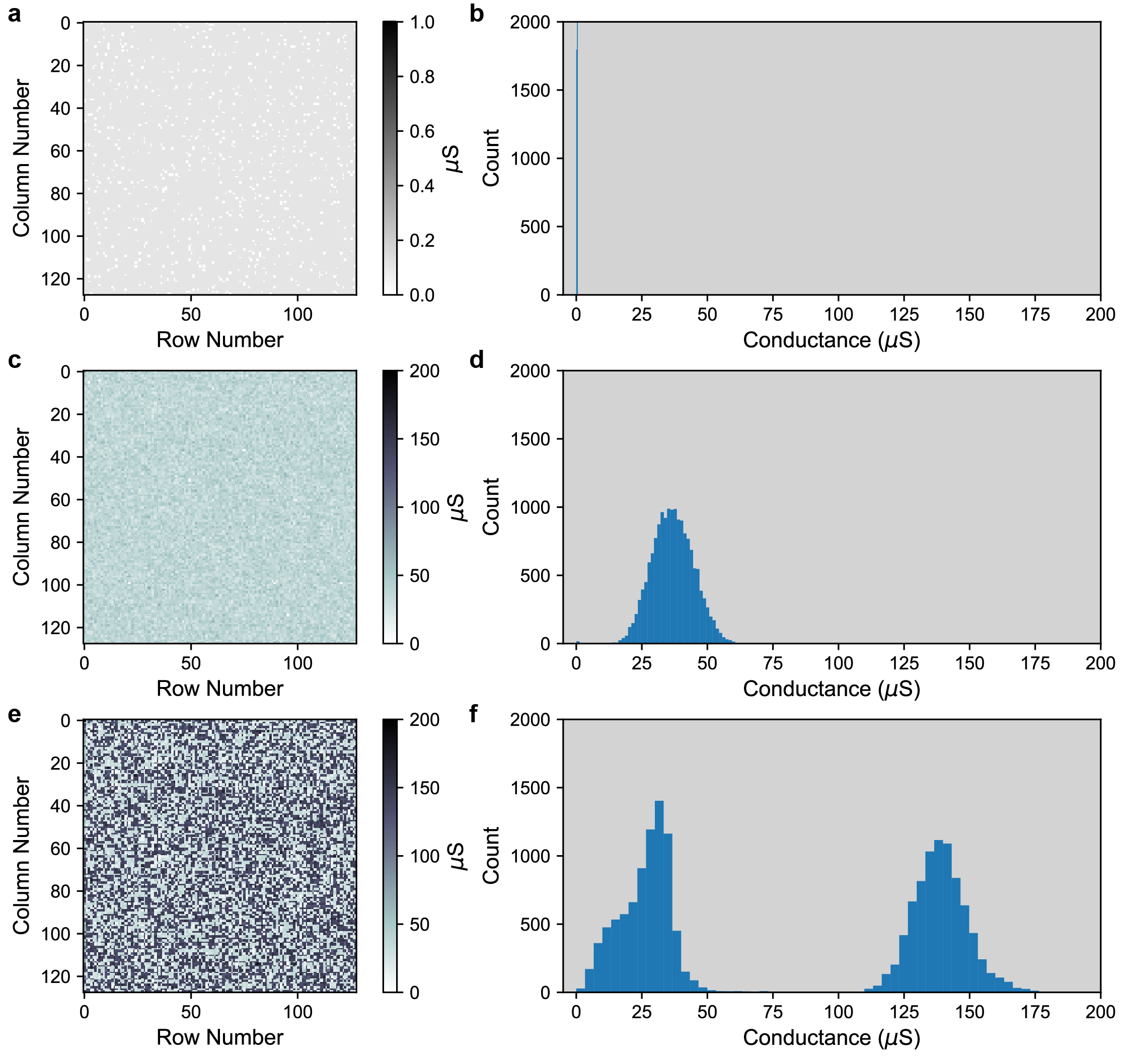

基于电阻式随机存取存储器 (RRAM) 的存内计算 (CIM) 已成为一种具有高度发展潜力的技术,可用于加速边缘设备上的神经网络。 存内计算可以直接在存储器中执行乘法累加操作,从而显著减少频繁的数据传输并提高能效。然而,由于RRAM 的非易失性特性,使用者可以在计算过程中从存内计算内核中提取存储的神经网络权重。物理不可克隆函数(PUF)是一种利用每个实体的固有随机性为每个实体提供唯一信息的器件。过去的工作曾提出,PUF能够用于保护神经网络的知识产权,但是其硬件开销仍然较高。目前仍缺乏有效实施PUF和存内计算核心集成的方法,以提供有保护且高效的人工智能推理。

为了应对这些重要问题,杨玉超教授团队提出了“RePACK”(重新打包)技术,这是一种基于RRAM的存内计算的三重数据保护方案,可保护神经网络的输入、权重和结构信息。RePACK 采用新颖的二分排序编码方案,通过完全片上物理不可克隆功能重整数据。实验结果表明,RePACK 在 128 列忆阻器存内计算内核的复原复杂性增加到 5.77×1075 的有效性,而不会增加额外的时钟周期。

图1 RePACK系统架构图,其中PUF阵列通过RePACK机制直接作用于存内计算阵列

研究团队基于实际流片的RRAM阵列实现了具有高稳定性和独特性的片上PUF,并演示了物理不可克隆存内计算。本研究中的 1T1R PUF 在108个读取周期后达到 <6.7810-6 位误码率 (BER)(144K 位零误差),在压力测试中表现出高稳定性。生成的 PUF 响应成功通过 NIST 测试。全面的可靠性测试证明了 PUF 在不同 VDD、重复读取、保持特性、可变温度和长时间烘烤下的稳定性。

图2 RRAM阵列构建物理不可克隆函数过程,编程方法采用了“两步编程”策略

研究团队进一步在 40nm 多核RRAM存内计算阵列上实现和评估了基于 RePACK 的计算系统。这项工作代表了为边缘计算和分布式学习开发稳健、高效且保护知识产权的神经网络加速器的重要一步。它可以作为在联邦学习或其他分布式学习系统中开发边缘设备的硬件基础设施。通过在保持计算效率的同时帮助保护知识产权,RePACK 为重视隐私保护的实际应用程序提供了一种有潜力的解决方案。

图3实际部署展示出良好的效果

相关成果以“Physical Unclonable In-Memory Computing for Simultaneous Protecting Private Data and Deep Learning Models”为题,发表于《自然-通讯》(NatureCommunications)杂志。北京大学集成电路学院博士生岳文硕为第一作者,燕博南助理教授、杨玉超教授与河北大学闫小兵教授为通讯作者。研究工作得到了国家重点研发计划、国家杰出青年基金、后摩尔重大研究计划、北京市自然科学基金、111计划、集成电路高精尖创新中心等项目的资助。

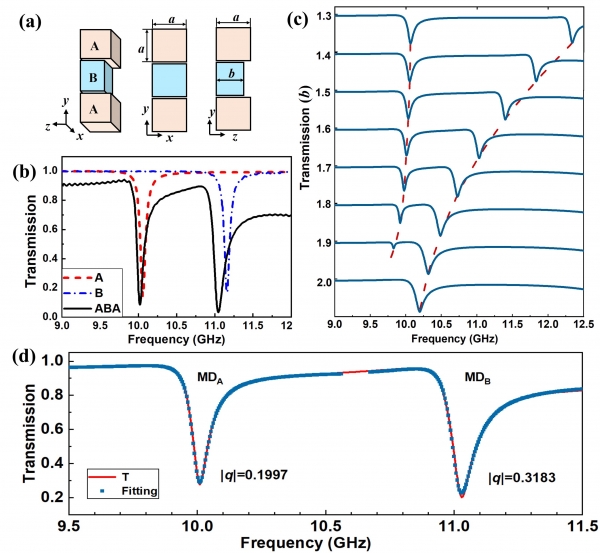

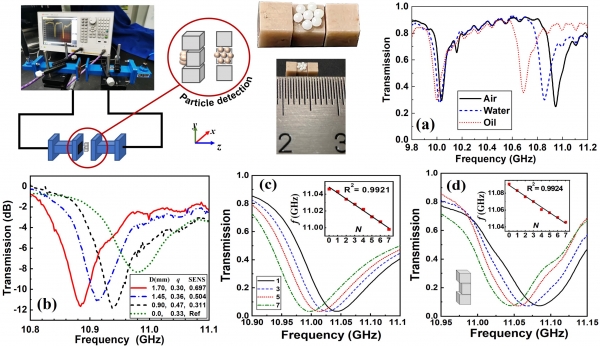

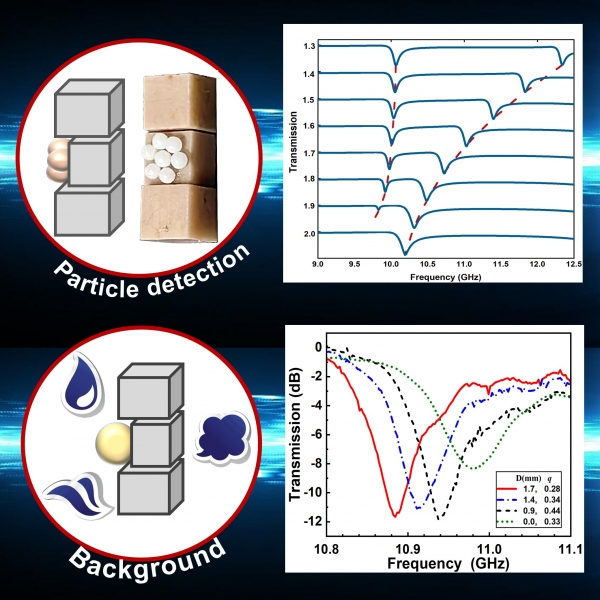

4.中国科学院大学光电学院董国艳教授课题组基于耦合磁偶极Fano共振在深亚波长超高精度检测方面取得突破

近期,中国科学院大学光电学院的董国艳教授及其团队在《Optics Letters》发表最新研究成果,题为“耦合磁偶极模式的法诺共振在深亚波长微球精确识别中的应用”, 实现深亚波长微粒检测精度跃升。该研究提出利用钙钛矿陶瓷粒子三聚体中耦合磁偶极模式的法诺共振,实现了对深亚波长(~l/40)微球尺寸与数量的超高精度检测。这一成果不仅破解了深亚波长尺度传感的行业难题,还展示了其在生物检测、化学传感和环境监测等领域的巨大潜力,为实时监测和精密检测提供了坚实的基础。

图 1. (a) 钙钛矿陶瓷颗粒三聚体示意图。(b) 通过单颗粒和三聚体模型的透射光谱。(c) 中心颗粒高度变化对耦合磁偶极共振光谱的影响过程。(d) 拟合共振光谱的Fano 轮廓。

图 2. (a) 不同介质中通过CaTiO3 陶瓷三聚体的透射光谱(b) 不同尺寸微粒附着对共振峰特性的影响;(c) 仿真和 (d) 实验测得不同数量微粒对共振光谱的影响。

介电微粒的Mie共振是光-物质相互作用的重要表现形式,具有强烈的多极光学响应和极低的耗散损失,近年来,由于其高灵敏度和广泛的应用前景,在传感、超材料和光学器件等领域引起了广泛关注。然而,深亚波长介电粒子由于尺寸过小、极化率有限,导致其与光的相互作用微弱,单个微球的无标记精准检测一直是一个巨大的挑战。该项研究通过设计三聚体结构,激发耦合磁偶极(MD)模式的法诺共振,将环境微小扰动转化为显著光谱偏移,表现出高度敏感性和特异性,实现“纳米级指纹识别”。理论与实验高度吻合,可检测直径低至l/40的微粒,并能精确区分附着的微粒数量(如1颗与2颗的差异)。该方法还可以扩展到纳米尺度,展示出广泛的应用前景:

生物医学:单病毒、蛋白质或DNA等生物分子检测,助力早期疾病诊断。

化学传感:检测环境中的微量化学物质,如重金属离子、有机污染物等。

环境监测:实时追踪监测空气和水中纳米污染物。

工业质检:微电子器件中纳米缺陷的无标记识别。

总之,该项研究成果兼容微波至光频段,未来可集成于便携设备,实现“实验室级精度”的现场快速检测,为纳米尺度精密检测开辟了新范式,或将成为下一代智能传感芯片的核心部件。我们期待该研究成果能够获得更多科研人员的关注,并在未来的研究中得到广泛应用和引用。

摘要图

论文标题:《基于介质三聚体磁偶极子耦合Fano共振的深亚波长微球精确检测》

刊载于:《Optics Letters》2025年2月 | DOI:10.1364/OL.547319

引用信息:

Guoyan Dong, Yiran Wang, Xiang Zhao, Yutao Qin, Zheng Zhu, and Jiaxiang He, "Fano resonances of coupled magnetic-dipole modes in a dielectric triplet for precise discrimination of deep-subwavelength microspheres," Opt. Lett. 50, 1196-1199 (2025)

5.北京大学物理学院团队在铜氧化物超导体中发现零磁场下的高温超导二极管效应

近日,北京大学物理学院量子材料科学中心王健教授课题组与美国波士顿学院物理系汪自强教授、中国人民大学物理学院刘易副教授等合作,在铜氧化物超导体Bi2Sr2CaCu2O8+δ薄片器件中观测到了零磁场下的高达72开尔文(液氮温区附近)的高温超导二极管效应。该研究成果为无耗散电子电路的开发应用开辟了新路径,并为零磁场超导二极管效应和高温超导体中的对称性破缺提供了新理解。这一工作以《铜氧化物高温超导体中的高温零磁场超导二极管效应》(High-temperature field-free superconducting diode effect in high- T c cuprates)为题,于2025年1月9日发表于学术期刊《自然 ∙ 通讯》(Nature Communications)。

非互易性是一种由材料对称性破缺引起的特性,在电输运测量中体现为材料对相反方向电流的电压响应不同,即电阻随电流方向的变化而改变。常见的半导体二极管中的p-n结就是一种典型的具有非互易性的材料,由于空间化学势分布不均,其空间反演对称性自发破缺。当电流正向流过p-n结时电阻较小,而当电流反向流过结区时电阻变为极大。这种特性使得在p-n结中能够实现半波整流效应,因此半导体二极管逐渐成为了现代电子电路的基础逻辑运算元件。然而,半导体二极管在使用时不可避免会发热,这极大增加了其能耗,也阻碍了其在电路中的进一步集成。超导体因具有零电阻的特性,能够在电传输时实现零损耗。如果能在超导体中实现非互易输运,就有望实现同时具备逻辑运算能力与低功耗性能的电路元件——超导二极管。对于一个超导二极管,其典型特征是正向与反向的临界电流不同。当施加电流的幅值处于正负临界电流的中间值时,电流朝一个方向流动,材料表现为超导态,而当电流反向时,材料表现为有限电阻态。这种特性使得超导二极管同样可以实现半波整流特性,因此超导二极管具备成为低功耗逻辑电路的基础运算元件的潜能。

通常来说,超导二极管效应的出现需要空间反演对称性和时间反演对称性同时破缺。在超导体系中,非中心对称的超导体和人工构建具有非对称结构的异质结是实现空间反演对称性破缺的常用方法,外加磁场是破坏时间反演对称性的有效手段。截至目前,在外加磁场下,超导二极管效应已在非中心对称的超晶格、约瑟夫森结、微纳加工的超导器件和超导薄膜等体系中被观测到。此类超导二极管效应需要外加磁场才能产生,实际应用于电子电路中仍有难度。因此,零磁场下超导二极管效应的开发将会提升其在低耗散电子电路中的应用潜能。在一些约瑟夫森结和微纳器件之中,零磁场下的超导二极管效应已被观测到,其空间反演对称性破缺多来自于器件结构本身的不对称,而时间反演对称性破缺来源于器件结构中的磁性层、谷极化以及电流引起的退简并等效应。目前已有报道的零磁场下的超导二极管效应往往工作温度比较低,或者样品结构比较复杂,这对于超导二极管的应用与集成仍旧是一种不利因素。因此,寻找高工作温度、构型简单且不需要外加磁场的超导二极管对于开发低功耗电子电路具有重要意义。

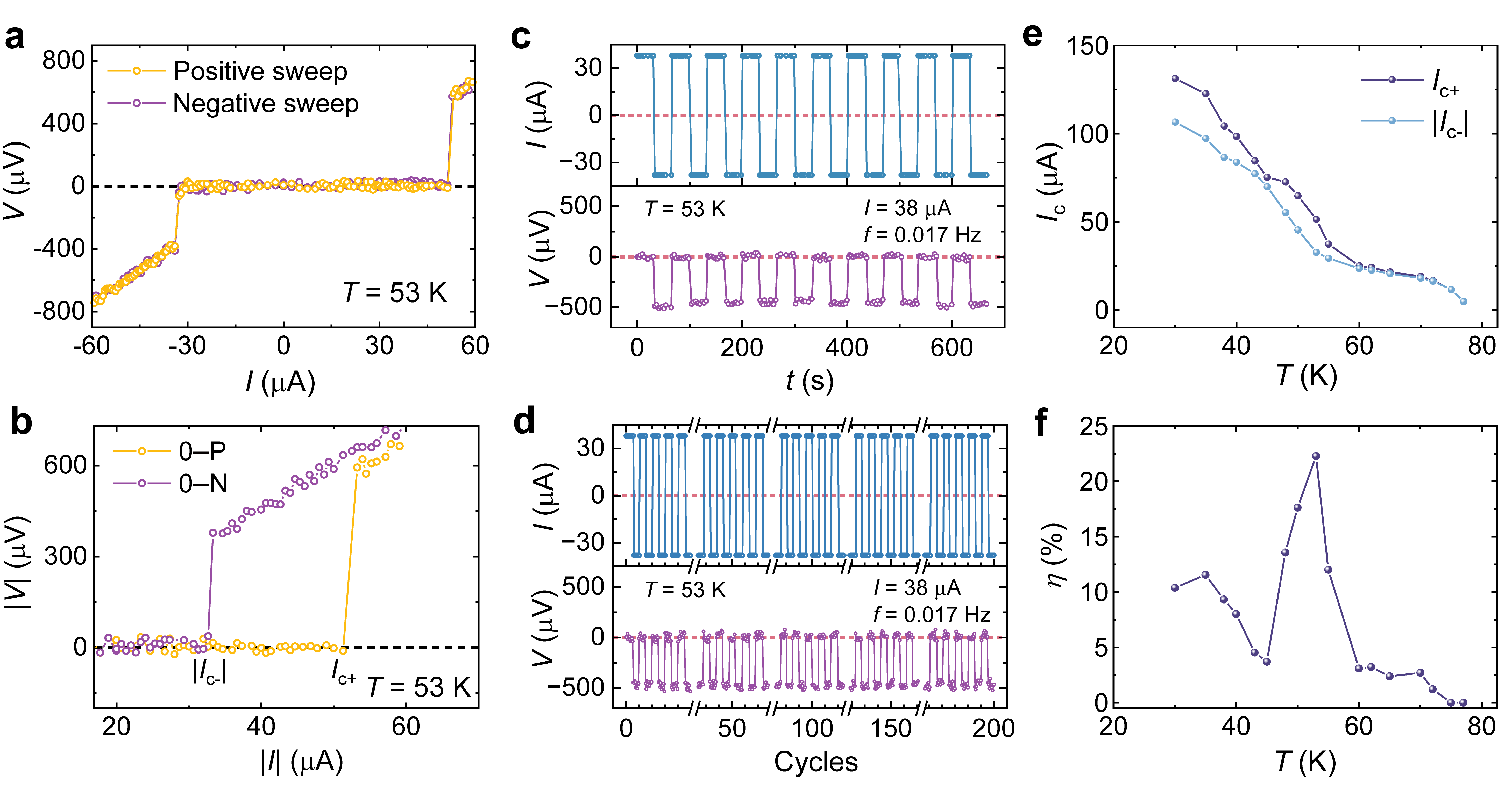

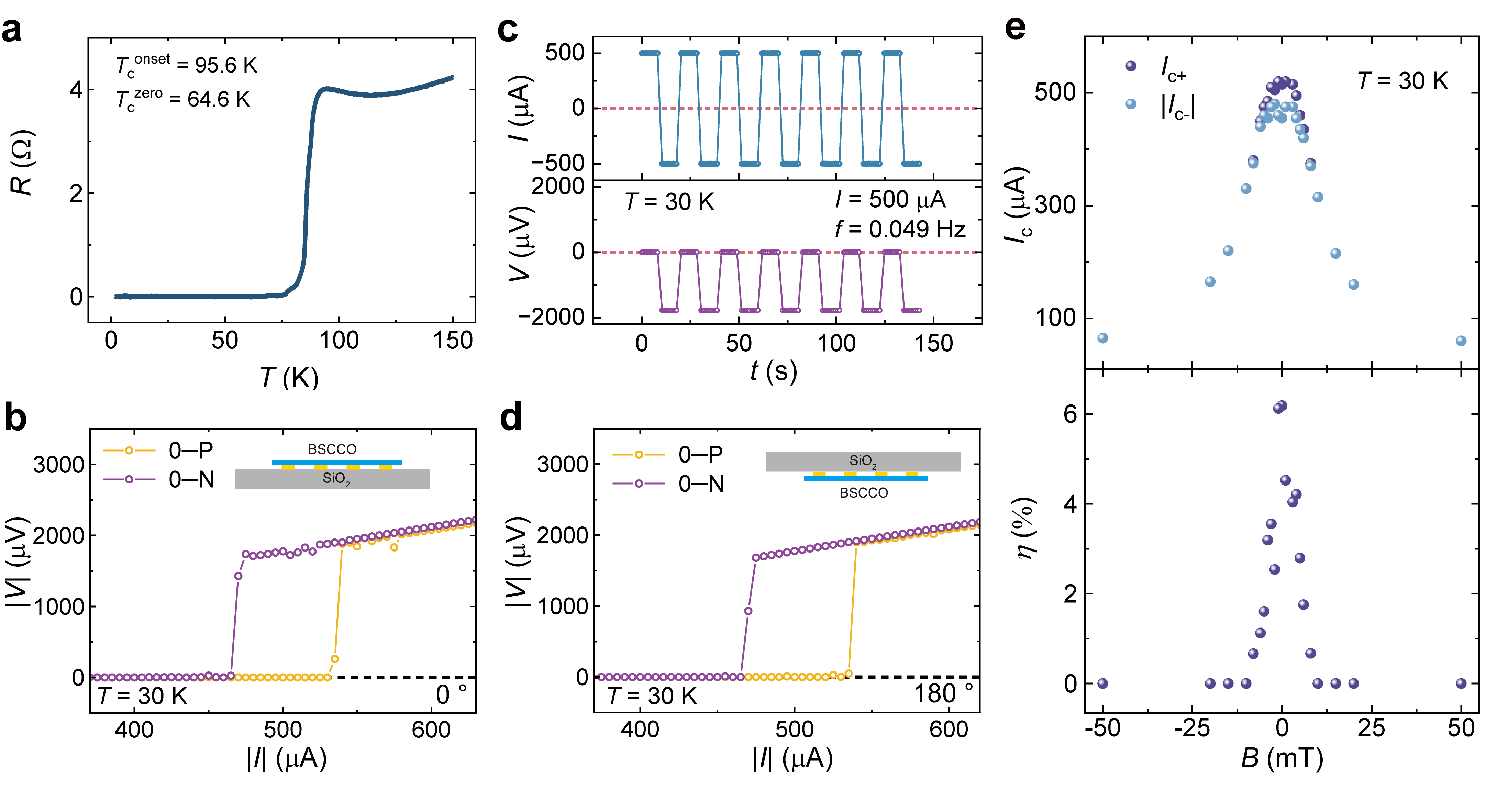

王健课题组通过室温解理、电子束曝光和低温解理、干式转移两种方法成功制备出铜氧化物高温超导体Bi2Sr2CaCu2O8+δ (BSCCO)薄片器件,并用标准四极法对其开展了系统的电输运测量实验。研究发现,在零磁场下,BSCCO器件超导态的正负临界电流不对称(图1),这是超导二极管效应的典型特征。当施加幅值在正负临界电流之间的方波电流时,BSCCO器件出现半波整流效应,进一步确认了超导二极管效应的存在。该半波整流效应在超过200个周期的方波电流下依然能够稳定存在,证明了BSCCO器件中超导二极管效应的高稳定性。此外,研究团队通过变温实验发现,该超导二极管效应可从低温到72K稳定存在,最终在75K消失,并在53K时达到最大效率22%。这种铜氧化物高温超导器件中的零场超导二极管效应的工作温度高、效率高,且器件结构简单,极大提升了超导二极管效应应用的可行性。研究团队通过两种制备方法制备了8个BSCCO器件,并在不同测量设备均观测到了零场超导二极管效应,表明二极管效应的出现与制备方法和测量设备无关。

图1:a,BSCCO器件(样品1)的电压随电流的变化曲线;b,BSCCO器件在温度53K时超导二极管效应存在的证据——正负临界电流不相等;c,BSCCO器件的半波整流效应;d,半波整流效应的稳定性;e,临界电流随温度的变化曲线;f,超导二极管效率随温度的变化曲线

为了进一步确认该超导二极管效应的零磁场特性,研究团队对BSCCO器件的磁场响应进行了细致表征。研究发现,BSCCO器件的正负临界电流和超导二极管的效率均呈现出关于零磁场对称的结构,二极管效率在零磁场时最大(图2e),这与外加磁场诱导的超导二极管效应的磁场响应截然不同。外加磁场诱导的超导二极管效率关于磁场呈反对称,在零磁场时效率应当为零。因此,BSCCO器件中的超导二极管效应来源于器件自身的非互易性,而非外部因素。BSCCO器件的翻转实验进一步证实了这一点。将BSCCO器件在测量系统内翻转180度后,其超导二极管效应的极性与翻转前一致,排除了外部剩磁引起超导二极管效应的可能性(图2b和2d)。此外,研究团队用同样的测量设备与测量步骤在Nb薄膜器件中开展了对照实验,Nb器件在零磁场下没有超导二极管效应,外加小磁场时能够诱导出二极管效应,且效率关于磁场反对称,该对照实验也证实了BSCCO器件中超导二极管效应的零磁场特性。

图2:a,BSCCO器件(样品6)零磁场下电阻随温度的变化曲线;b,BSCCO器件中电压随电流的变化曲线;c,BSCCO器件的半波整流效应;d,BSCCO器件翻转180度后的电压随电流的变化曲线;e,BSCCO器件临界电流与超导二极管效率关于零磁场对称

超导二极管效应的出现需要空间反演对称性和时间反演对称性同时破缺,因此BSCCO器件中零场超导二极管效应的发现表明铜基超导体中可能存在空间和时间反演对称性破缺。有理论提出在铜基超导体系赝能隙温度以下存在沿铜氧原子的环形电流,晶体空间对称性会降低,且该环形电流存在持续进入超导态的可能性。该模型为铜基高温超导体系内可能存在的时间和空间反演对称性破缺提供了理论解释。在过去几十年的研究中,不同课题组通过角分辨光电子能谱、极化中子散射、磁光克尔效应测量等实验技术手段在Bi2Sr2CaCu2O8+δ、YBa2Cu3O6+ x、La2-xBaxCuO4等多种铜基超导体系中观测到了赝能隙温度以下时间和空间反演对称性破缺的可能证据,但相关实验结果及分析仍有争议,对于相关对称性是否自发破缺未有定论。因此,BSCCO器件中的零磁场超导二极管效应的发现不仅提升了高温超导体以及超导二极管效应在低耗散器件中应用的可能性,还将会激发更多关于铜基超导体中是否存在本征的时间和空间反演对称性破缺的理论与实验研究。

该工作中,北京大学物理学院量子材料科学中心博士生齐世超、特聘副研究员葛军、博士生冀成成为共同第一作者,王健为通讯作者。该工作得到了国家自然科学基金和北京市自然科学基金的支持。

6.国产高压抗辐射碳化硅功率器件实现空间验证及在轨应用

功率器件是实现电能变换和控制的核心,被誉为电力电子系统的心脏,是最为基础、最为广泛应用的器件之一。随着硅(Si)基功率器件的性能逼近极限,以碳化硅(SiC)为代表的第三代半导体材料,可更好满足空间电源系统高能效、小型化和轻量化需求。

中国科学院微电子研究所刘新宇与汤益丹团队,联合中国科学院空间应用工程与技术中心刘彦民团队研制的碳化硅(SiC)载荷于2024年11月15日搭乘天舟八号货运飞船升空,开启了空间轨道科学试验之旅。

▲天舟八号货运飞船。来源:央视新闻

飞船搭载的SiC载荷系统主要任务为国产自研高压抗辐射SiC功率器件(SiC二极管和SiC MOSFET器件)的空间验证,及其在航天电源中的应用验证、SiC功率器件综合辐射效应等科学研究,有望逐步提升航天数字电源功率,支撑未来单电源模块达到千瓦级。

SiC载荷于2024年11月25日正式加电,经过两个多月的在轨加电试验,SiC载荷测试数据正常,高压400V SiC功率器件在轨试验与应用验证完成,在电源系统中静态、动态参数符合预期。

本次搭载第一阶段任务完成,实现了首款国产高压400V抗辐射SiC功率器件空间环境适应性验证及其在电源系统中的在轨应用验证,标志着在以“克”为计量的空间载荷需求下,SiC功率器件将成为大幅提升空间电源效率的优选方案,牵引空间电源系统的升级换代。