特斯拉FSD(完全自动驾驶)入华的靴子即将落地。

2月24日,据最新消息,特斯拉已准备分批向中国车主推送FSD更新,这场延宕数年的“狼来了”故事终于迎来高潮。特斯拉称,计划在未来一段时间进行的更新将允许特斯拉车主在城市道路上使用驾驶辅助功能,而这些功能将首先部署给那些已经为特斯拉FSD支付了64000元的客户。

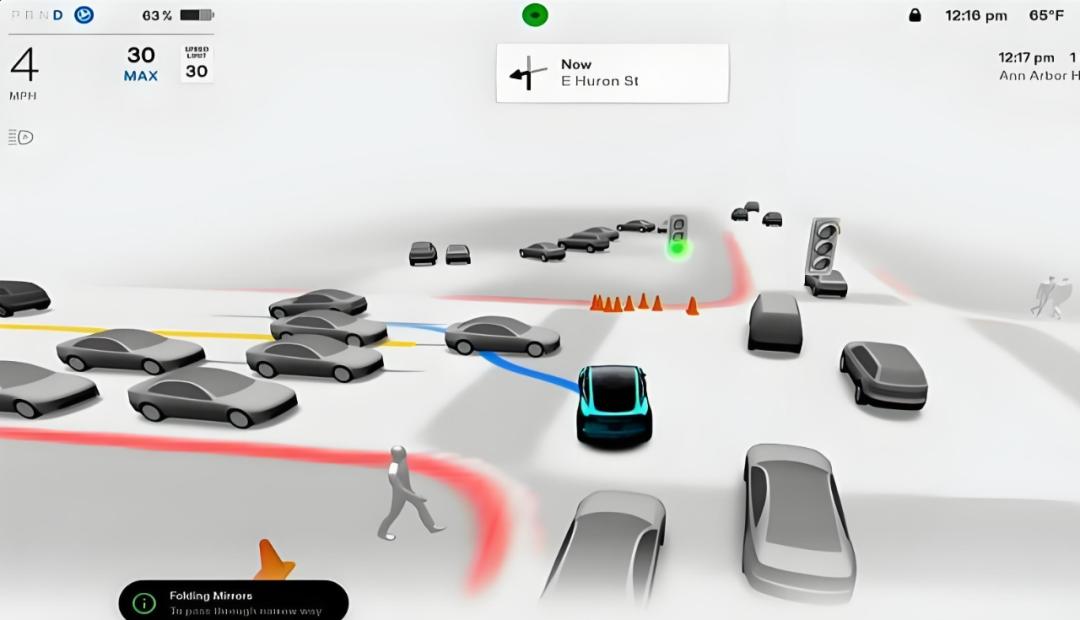

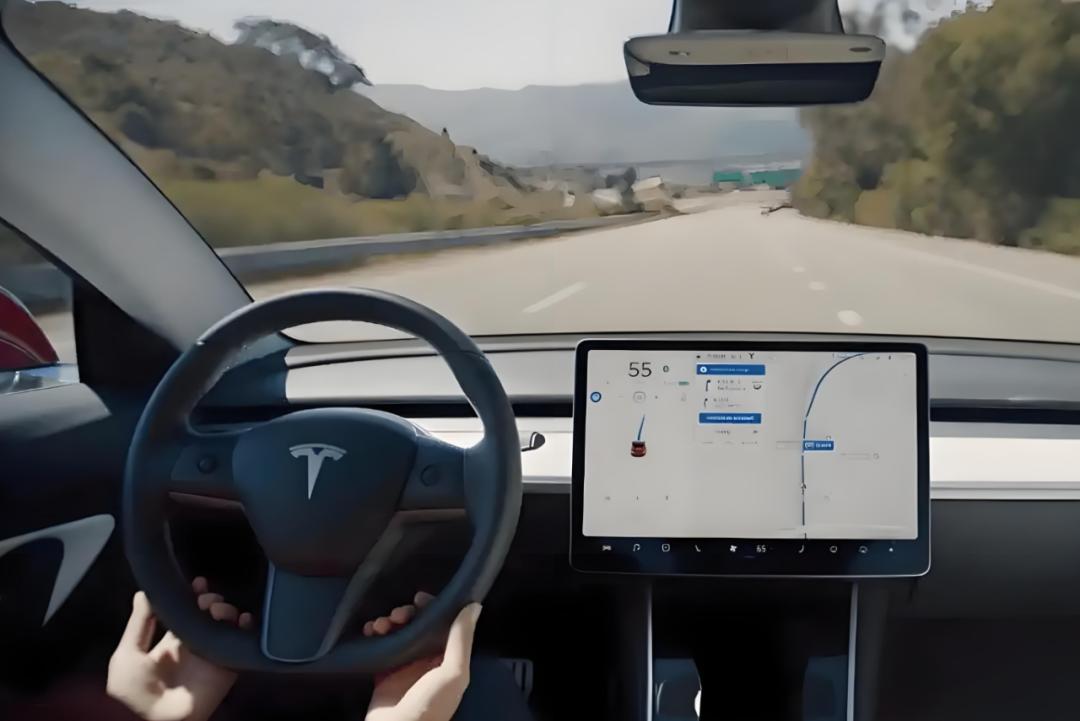

特斯拉FSD以“纯视觉方案”为核心竞争力,该系统从停车状态便可启动智驾功能,行车、倒车和自动停车的智能化、图像处理能力非常强,速度配置的灵活性、以及更快的决策制定速度也在持续提升,其凭借全球超百万辆车的实时数据闭环,算法迭代速度远超对手。

FSD入华倒计时,谁是“待宰羔羊”?

事实上,在这场迟到的技术盛宴背后,中国智能驾驶产业链的暗战早已白热化。当马斯克宣称“将解决中国公交车道难题”时,中国本土玩家早已筑起高墙——华为、比亚迪、小鹏三巨头或成最大赢家,而二线车企与外资品牌或将面临生死洗牌。

华为ADS 2.0智驾系统,凭借激光雷达融合方案与本土化数据优势,已成为特斯拉FSD最强劲的对手。余承东多次公开喊话:“即便不带激光雷达的华为智驾,性能也优于特斯拉FSD。”

这种底气源于华为全栈自研的技术护城河:从192线激光雷达到MDC计算平台,华为几乎掌控了智驾产业链的每一个环节。更厉害的是,华为通过鸿蒙智行生态绑定赛力斯、江淮等车企,已形成“技术输出+生态闭环”的商业模式。

若特斯拉FSD以6.4万元高价入局,华为只需将ADS 2.0下放至15万元级车型,便能以“性价比围剿”扼杀其溢价空间。

再来看价格屠刀下的“全民智驾推手”比亚迪。当特斯拉还在为FSD定价纠结时,比亚迪已将“天神之眼”智驾系统标配至7.98万元的海鸥车型,成本压缩至4000元级。这种“智驾平权”策略直接击穿行业底线。

比亚迪凭借年销400万辆的规模效应,将激光雷达、芯片采购成本压至友商七成,甚至倒逼地平线、速腾聚创等供应商卷入价格战。对于依赖硬件堆砌的二线新势力而言,比亚迪的降维打击无异于“断粮”。

当智驾成为10万元级车型的标配,缺乏成本控制能力的玩家将被迫出局。

在新势力中,小鹏汽车布局智驾最早,也是目前较为领先的,有人说它是L3赛道的“规则颠覆者”。

小鹏汽车CEO何小鹏的宣言更具侵略性:“2025年年中将推出全面超越特斯拉FSD V13的准L3系统。”其底气来自“无图NOA+端到端大模型”的技术路线,直接跳过特斯拉依赖的高精地图桎梏。

更关键的是,小鹏联合保险公司推出的“智驾责任险”,试图破解L3级自动驾驶的事故定责难题——这恰恰是特斯拉FSD的致命软肋。若小鹏率先实现L3商业化,特斯拉的“纯视觉方案”或将沦为“过时技术”的代名词。

不够,对于二线传统车企和新势力而言,特斯拉FSD入华更像一场无差别打击。一方面,华为、比亚迪的技术碾压已让二线玩家难以招架;另一方面,特斯拉的品牌光环与FSD的“技术神话”仍对消费者具有致命吸引力。

2024年特斯拉在华销量逆势增长8.8%,证明其基本盘依旧稳固。若FSD成功落地,二线车企的高端化路径恐被彻底封堵,甚至可能重蹈2024年特斯拉降价引发的“销量雪崩”覆辙。

FSD能否破解中国“地狱模式”?

特斯拉FSD虽然强大到可怕,但这套在北美的“黄金算法”在中国却面临三大死穴:

一是公交车道规则陷阱:中国公交车道的动态限行(如北京早高峰禁行、上海部分路段全天禁行)要求算法具备实时动态决策能力,而特斯拉依赖公开视频模拟训练,难以覆盖复杂场景。

二是传感器路线之争:华为、小鹏等本土玩家采用“激光雷达+视觉融合”方案,在雨雾天气、夜间低光照等极端场景中更稳定,而特斯拉的纯视觉方案在数据不足时可能暴露感知盲区。

三是数据主权铁幕:中国《数据安全法》要求数据境内存储,特斯拉无法将中国道路数据汇入全球训练池,导致算法“本土化营养不良”。马斯克坦言,仅靠网络视频模拟训练如同“戴着镣铐跳舞”。

因此,纯视觉方案能否破解中国“地狱模式”,还要打个大大的问号。

另外,FSD在华定价6.4万元,相当于一辆五菱宏光MINI EV的售价,这柄“价格屠刀”直指高端市场。但中国车企已掀起“智驾平权”运动:华为ADS 2.0、小鹏XNGP等方案通过硬件降本和软件订阅模式,将高阶智驾下探至15万元车型。

特斯拉若坚持高价策略,可能被本土玩家以“性价比围剿”。毕竟,中国消费者更愿意为“自动找车位”“跨层泊车”等本土化功能买单。

当然,特斯拉FSD入华的最大挑战或许还是政策博弈:数据铁幕下的技术冷战。

FSD入华本质是中美数字主权的微型战场。中国要求算法“白盒化”公开决策逻辑,美国则通过《出口管制条例》禁止核心AI模型在华训练,形成双重枷锁。特斯拉试图以“数据不出境、算法不离岸”的折中方案破局,但中美监管互信缺失让这一构想沦为空中楼阁。

更严峻的是,中国正通过V2X车路协同协议国产化构建技术护城河,特斯拉若无法接入本土智能交通体系,将彻底沦为“数据孤岛”。

对于未来,特斯拉FSD到底会是颠覆者还是陪跑者?短期看,FSD入华将加剧“鲶鱼效应”:华为、小鹏等被迫加速技术迭代,激光雷达成本或进一步下探,L3级自动驾驶普及提速。

但长期格局取决于两大变量:一是本土化能力,特斯拉若不能针对中国路况推出“特供版FSD”,其技术光环将迅速褪色。正如余承东所言:“不用激光雷达的FSD,在中国注定是瘸腿巨人”;二是监管松绑速度,若中美就数据跨境流动达成协议,特斯拉的全球数据池将形成降维打击;反之,其算法进化将停滞于“中国特调版”,最终被本土生态吞噬。

特斯拉FSD入华绝非单纯的技术较量,而是一场数据主权、产业生态与商业模式的多维战争。当余承东喊出“华为智驾更好”、何小鹏预言“L3颠覆赛道”、比亚迪挥动“价格屠刀”时,中国智能驾驶产业的终局已清晰可见。

唯有掌握核心技术、成本控制与生态整合能力的玩家,才能在这场生死博弈中幸存。而那些仍在依赖硬件堆砌、幻想以营销突围的车企,终将成为时代车轮下的尘埃。

无论怎样,在这场博弈中,没有永恒的赢家,只有不断进化的幸存者。中国智能驾驶产业的终极胜利,或许不在于击败特斯拉,而在于通过开放竞争催生出一个超越地域局限的技术新物种。

-

C114通信网

C114通信网 -

通信人家园

通信人家园