前段时间,闪极科技发布首款量产的AI眼镜时,创始人张波曾表示,目标是“闭着眼睛完成年初出货50万台,年销售额超过6个亿”。但遗憾的是,闪极科技的交付过程并不顺利,出现了多次致歉。

闪极科技的尴尬表现,成为行业处境的冰山一角。

2025年,业内普遍认为是智能AR眼镜元年,智能眼镜、AR眼镜、VR头显等可穿戴硬件有望进一步提速。

但一个不可忽视的问题是,AR眼镜供应链还面临着“卡脖子”挑战。2024年下半年发布的众多产品,多数是“期货”“PPT产品”。

无法实现量产,核心原因即是AR眼镜核心构成“光模组”的产能跟不上。

在光模组里,还设计到关键的显示技术、光波导技术、光学镜头、偏振器等。

受益于AR眼镜行情的催化,作为业内唯一一家可量产光模组的企业,专注于MicroLED微显示的上海显耀显示科技有限公司(简称:JBD)成为了风投无两的香饽饽。

值得疑问的是,JBD为何能成为唯一量产的企业?其他玩家无法量产的原因是什么?供应链为何会“卡脖子”?

技术压倒一切

JBD成行业“共识”

对于具备显示功能的AR眼镜来说,光学是决定AR眼镜产品的核心因素。

目前,市面上常见的有LCoS、DLP、MicroLED、LBS等多种主流光学技术,其中,MicroLED在体积、亮度、功耗等方面表现出色,成为业内公认的AR眼镜最佳解决方案。

MicroLED微显示屏的重要性,可以类比为AR眼镜的“心脏”,是整个产品的核心。

但尽管如此重要,MicroLED微显示屏在量产上却一直面临挑战。目前,国内仅有JBD一家厂商,具备量产MicroLED微显示屏的能力。

JBD,专注于研发和生产近眼显示器件MicroLED微显示屏,拥有自主背板设计、MOCVD材料生长、MicroLED微显示面板加工制造与封装测试、软件硬件驱动设计等技术。据媒体报道,JBD已发布有0.13英寸、0.22英寸、0.31英寸微显示面板,0.3cc单色光引擎、0.4cc彩色光引擎等多种产品。

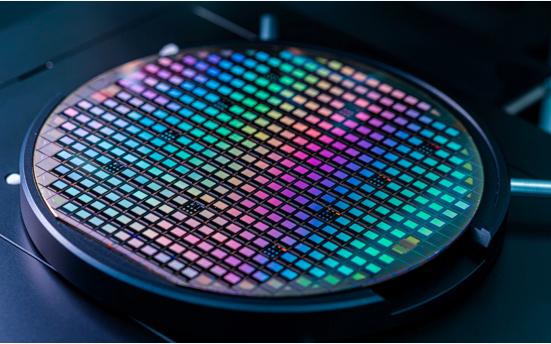

图源 | JBD官网

让很多人疑问的是,JBD凭什么能成为“业内唯一”?

风起于青萍之末,成为“卡脖子”型企业,就在于多年的技术沉淀。

JBD创始人为李起鸣博士,在全球LED领域拥有丰富研发经验。公开资料显示,李起鸣博士师从香港科技大学刘纪美,后者正是研发出世界首台去背光源化的全彩色MicroLED投影机的核心人物。

李起鸣曾供职于美国能源部及桑迪亚国家实验室,后担任映瑞光电CTO。2015年,李起鸣创办JBD,在其带领下,JBD MicroLED微显示技术发展迅速。

公开信息显示,成立第三年,2017年,JBD突破晶圆级单片混合材料集成技术;2018年,JBD发布红色、蓝色、绿色的主动驱动MicroLED显示器,并实现彩色投影。在逐渐摸清AR产品从面板到眼镜全链条的需求后,2020年JBD形成业内第一个标准品。

可以看到,JBD自成立以来,在MicroLED微显示上一直保持业内领先。

JBD属于高集成半导体芯片行业,而非传统的LED和封装行业。这个行业讲究精耕细作,只有沉淀才能迎来厚积薄发。

2021年,JBD正式具备量产出货能力。

当年,JBD与英国WaveOptics(全球领先的光波导技术提供商,后被Snap以超过 5 亿美元的价格收购)达成战略合作,这也意味着,JBD正式得到AR设备光学模组全球领导者的认可。

据亿欧了解,JBD生产的MicroLED微显示屏已支持了25款以上AR眼镜上市,成为国内绝大多数AR眼镜企业的“绕不开”的供应商。

2024年8月,JBD创始人李起鸣在采访时曾表示,JBD积极扩大产能,预计将在两年内能支持千万套AR眼镜所需的年产能。

JBD首席运营官徐慧文博士曾公开表示,MicroLED微显示,正在加速AR/AI商业化进程。

JBD身后机构云集

普遍看好MicroLED微显示市场

优质企业,机构抢着投。

即使是在融资难度加大的2024年,JBD也完成了两轮融资,先后得到蚂蚁集团、吉利资本、广发乾和、上海科创基金、混沌投资等大型企业和机构的青睐。

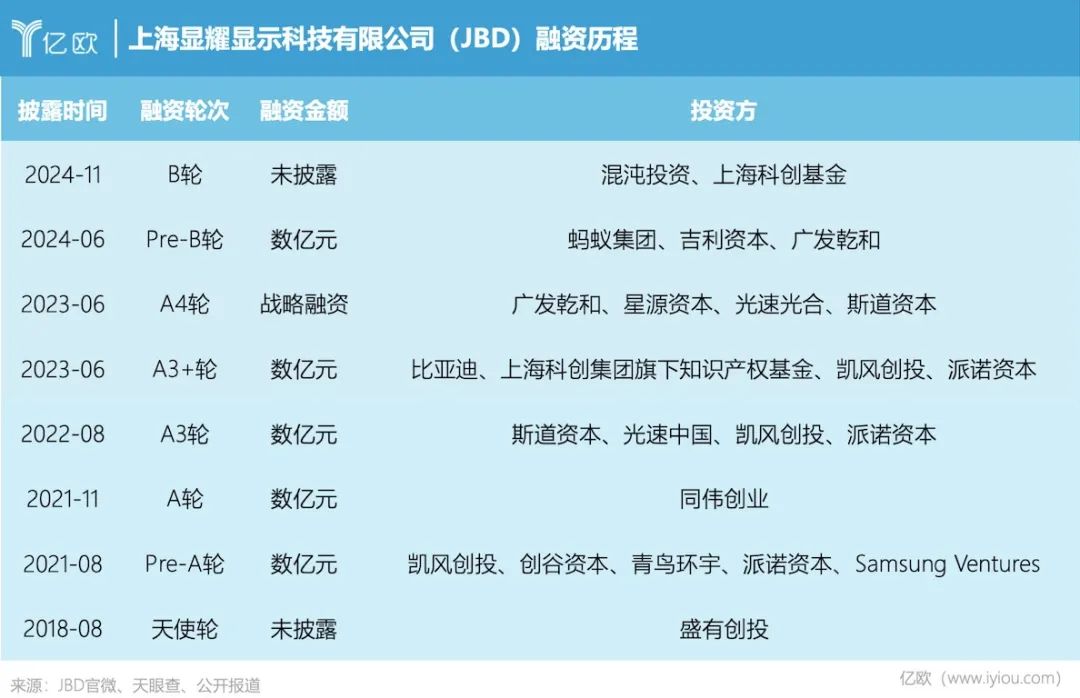

天眼查显示,如果从2015年创业时算起,JBD已经完成了八轮融资。2018年,JBD完成天使轮融资,由盛有创投独家投资;2021年后,JBD融资开始加速,当年JBD连续完成Pre-A、A轮数亿元融资,2022年又完成A3轮融资,2023年又完成数亿元A3+轮和A4轮战略融资。

随着融资的持续,JBD估值从1000万美元,一路上涨超过10亿美元,跻身为独角兽企业。

可以看到,在JBD的身后,站着一大批知名投资机构。

从上图看,JBD身后不仅集齐蚂蚁集团、阿里云(未公开披露)、比亚迪、吉利、三星集团、广发基金、青岛环宇等CVC;还背靠上海国资、安徽国资;同时也有混沌投资、光速光合、斯道资本、同创伟业、凯风创投、派诺资本、星源资本等VC加持。

此前,曾参投JBD的光速光合负责人在采访时曾表示,在轻量化AR眼镜上,除了用MicroLED,目前并没有其他可替代的技术,技术路线的稀缺使得其在应用端也会存在稀缺性的壁垒。未来如果AR眼镜也像智能手机一样,每年全球有10亿部,就能发展成数千亿美金的市场。

显然,这是个大市场。

而JBD成为全球唯一规模化量产MicroLED微显示屏的企业,无疑成为了众多投资机构的关注标的。

把视野放大看,在MicroLED这条产业链上,其实可以看到还有很多玩家,但大多数都聚焦于1英寸以上显示屏,而JBD专注于生产0.3英寸以下MicroLED“微”显示屏。在产品上存在明显差异性。

公开信息显示,JBD研发的全球亮度最高、尺寸最小的微显示屏,其尺寸为0.13英寸,即3.3毫米,大小相当于一粒芝麻长度。这些产品主要就应用于AR/VR眼镜、ADB车灯、智能投影、光通讯等高增长市场。

AR眼镜“卡脖子”难题,暂时无解

AR眼镜交付困难,根源即是MicroLED微显示屏无法量产。那么,产能上不来,能否通过砸钱解决?这或许是很多相关企业共同关心的话题。

答案没那么简单。

首先是技术上面临很大门槛。在MicroLED微显示屏上,JBD重点聚焦于亮度,主要通过AlInGaN蓝光、AlInGaN绿光、AlInGaP红光三种技术路径提高亮度。

在解决方案上,据JBD官方介绍,已推出业内首个光波导画质校正方案ARTCs,通过AR光波导模组的系统级校正,可有效提亮均匀性,消除色彩失真和颗粒感,为AR光波导眼镜带来真实生动的视觉体验。这也是业内首个近眼光波导显示画质算法。

相较而言,业内其它玩家在MicroLED微显示屏产品研发上,在亮度和尺寸上存在诸多明显不足。而AR眼镜对亮度、尺寸、体积、重量等要求较高,这就在技术层面限制了进入市场。

放眼国际市场,目前只有索尼的MicroLED微显示屏技术处于行业领先地位。

除技术存在门槛以外,更大的挑战还在于,AR眼镜企业和供应商之间存在“死循环”。

本身国内具备生产适配AR眼镜能力的厂商并不多,并且由于产能跟不上,均需要提前付款,提前排单,通常需要半年至一年的供货周期。

但半年后的市场变化谁也无法预料,再者AR眼镜销量的确也存在波动,销量并不高,这导致的结果是,大多数企业担心产品销量,很难下决心大批量下订单。

在没有订单和预付资金的前提下,供应商自然不愿承担大规模研发和扩产风险。

如果眼镜厂商咬牙自己先垫付,消费者也没有耐心等待半年甚至一年的交付周期。

同理,寻求海外厂商供货也存在同样挑战,国外厂商均是先付款、后供货,供不应求时订单要等待大半年时间,“都是提前预订,半年至一年后发货,企业很难根据市场变化灵活调整订单,都不敢赌。”一位头部AR眼镜企业负责人告诉亿欧。

企业这头无法提前下订单,供应商那头没有订单就无法扩产,且即使有少量订单,也无法实现即时出货。

目前来看,AR企业和供应商之间的“死循环”难题至今无解。有从业者告诉亿欧,“可能未来AR眼镜大规模落地后,成为公认的主流产品后,让行业看到确定的销量,才有可能改变这一难题。”

亦有行业从业者表示,“未来大厂进来,比如小米、华为、字节跳动、联想、百度、OPPO、魅族等,他们中本身有厂商控制着消费电子的供应链,而且品牌足够大,如果产品和营销做的出色,起量应该会很快。现在行业都还是创业公司在艰难的教育市场,压力自然很大。”

当前,初创眼镜厂商普遍乐观中谨慎,而作为行业集中的供应商,反而是把JBD的产能循循渐进培养了起来。

“这就好比‘千条小河汇大海’,JBD在入海口建了一个淘金点。可能每条河上没挖到金子,但JBD收获还行。”有行业人士如此比喻JBD在产业链条的角色。

有接近金融圈的消息人士向亿欧透露,“按照目前JBD的业务进展和势头,估计再有1-2轮很快就可以冲刺上市了。”

众多“深潜”企业

谁是“下一个JBD”?

如果一个行业,只有一家企业能供货,显然是不正常的现象,这对其他企业来说也是发展机会。

事实上,国际巨头们早已下场。

2014年,苹果收购MicroLED创业公司LuxVue;2016年,Meta子公司Oculus收购低功耗的基于微型LED(µLED)光源模块企业InfiniLED;2017年,谷歌注资MicroLED制造商Glo;2019年,谷歌投资高性能MicroLED显示技术厂商Mojo Vision。

但由于技术研发难,处于市场早期等原因一直未能落地。

2023年初,苹果开始推动MicroLED技术落地,在顺利情况下,有望在今年发布的APPLE Watch Ultra上搭载自研的MicroLED屏,到2026年以后,有望进一步扩大至AR眼镜、手机、车用显示等装置。

相比于巨头们的动作,业内更关注的是,国内还有没有深度参与的创业型企业?这些“水下”企业,是非常值得挖掘的隐形宝藏。

一位AR眼镜行业从业者告诉亿欧,虽然很多企业未具备MicroLED微显示屏量产能力,但的确有些企业表现不错,并且发展迅速。

比如思坦科技,专注为AR/XR、可穿戴设备等提供MicroLED技术解决方案,目前正推动Micro-LED从中试到量产,实现MicroLED技术产业化;

小象光显,专注于超薄微型投影光机,产品涉及微型AR眼镜、微型便携投影等;

镭昱光电,主要开发高性能、高量产性的全彩MicroLED微显示屏,是业内较早实现AR级别单片全彩MicroLED微显示芯片的企业;

麦沄显示,主要聚焦MicroLED外延、芯片制造等,目前也已达到中试及以上规模,具备产业化应用基础。

此外,还有观海微、异印光电、华引芯、元旭半导体等企业相继完成融资,正在加强MicroLED技术研发,提高量产能力,均是这个赛道的潜在玩家。

当然,如前文所述,MicroLED微显示屏“卡脖子”,一方面的确是技术难题,但同时,AR眼镜企业与供应商之间也存在供货错配的挑战,这些都需要行业玩家共同解决。

很多时候,挑战的背后往往是机遇。期待这个赛道出现“下一个JBD”!