2020-2022年,在“缺芯危机”的大背景下,MCU作为各类电子设备的核心控制单元,身影无处不在,从消费电子到汽车制造,从工业控制到物联网设备,需求爆发式增长,市场规模迅速扩张,各大MCU厂商赚得盆满钵满。

与此同时,众多新玩家也纷纷进入MCU行业。毫不避讳地说,那几年整体市场经历了一段非常夸张的非理性繁荣,资金涌入、企业汇聚,MCU一时风光无两,一片热闹景象。

然后,癫狂背后是无尽的空虚。

2023年来,半导体行“缺芯”话题不在,取而代之的是“降本、清库存、国产化”。MCU市场深陷困境,内卷不止,价格战硝烟弥漫。MCU市场曾经的辉煌似乎已成为过去式。

从MCU头部大厂最新公布的业绩来看,营收下滑、利润减少成为了这些大厂财报中的关键词,市场份额的竞争也愈发激烈,曾经的行业巨头们仿佛陷入了一片泥沼之中。

如今,MCU大厂们的日子,似乎都不太好过。

MCU大厂业绩,“跌跌不休”

Microchip:营收暴跌,寒意逼人

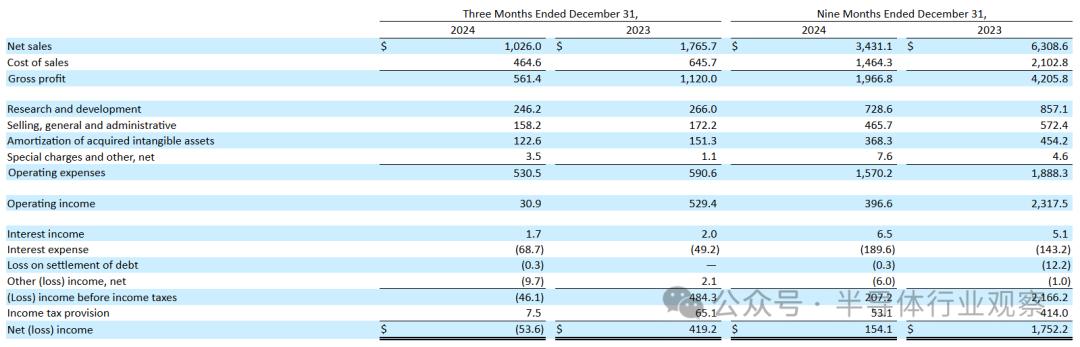

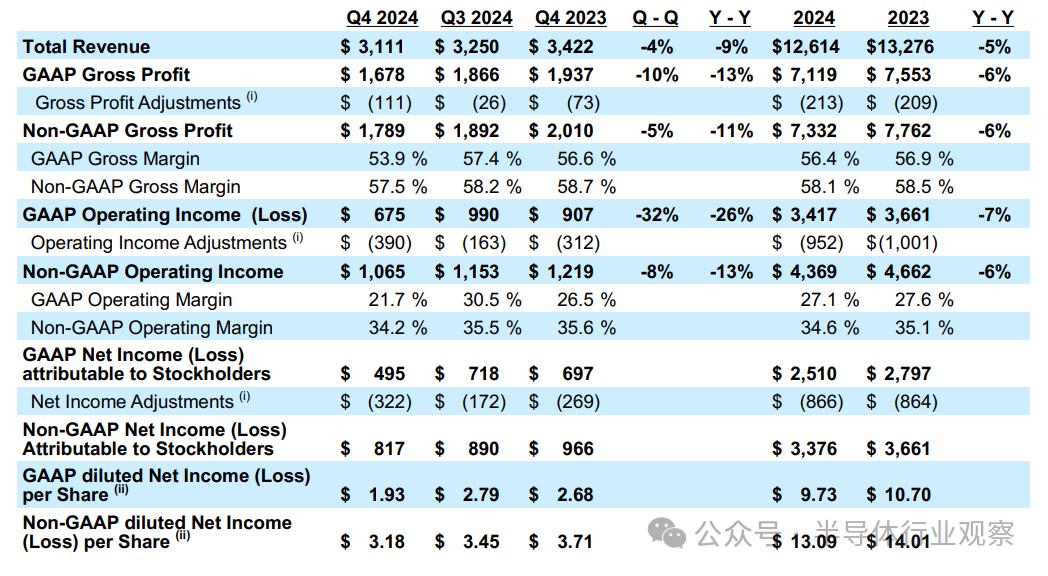

近日,MCU大厂微芯科技(Microchip)公布了截至2024年12月31日为止的2025会计年度第三财季财报。

该季度,Microchip营收为10.26亿美元,同比暴跌41.9%、环比下降11.8%,业绩表现低于市场预期,并且表示芯片库存的修正循环还没结束,Microchip当日盘后股价大跌近7%。

Microchip财报业绩(图源:Microchip财报)

实际上,由于市场需求不足,主要为汽车和消费性设备等产品制造芯片的Microchip在自然年2024年一季度就已经出现了产能过剩。随后,Microchip的业绩持续恶化,库存水平也持续维持高位,最新季度财报显示库存水平达到266天。

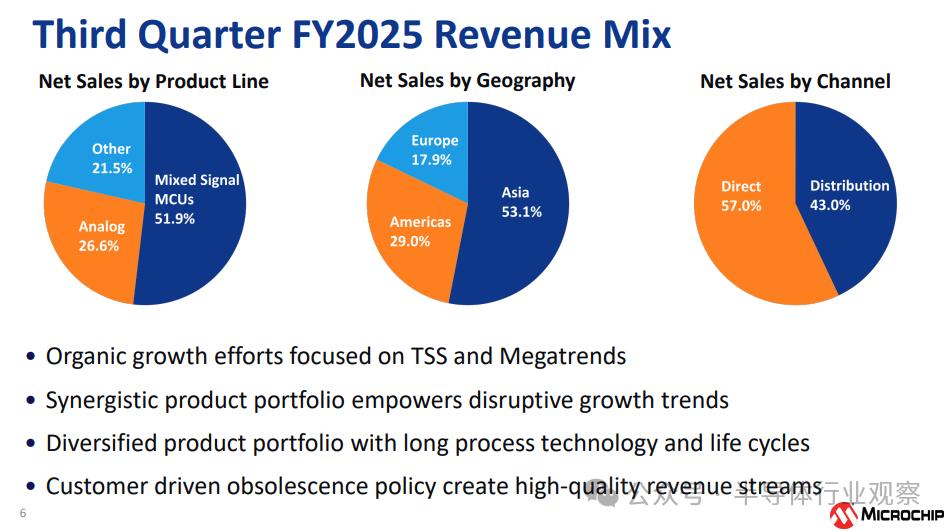

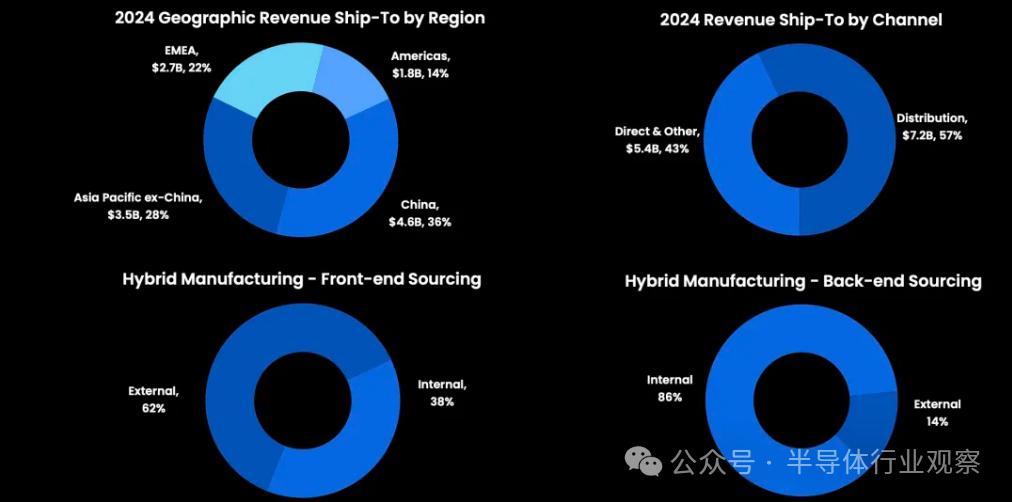

Microchip Q3不同产品类别、销售区域和销售渠道业绩图(图源:Microchip财报)

Microchip前首席执行官兼总裁Ganesh Moorthy在去年11月份的财报电话会议上就曾表示,包括工业和汽车市场的客户在高利率和库存等制造业宏观环境疲软的情况下,继续“严格管理库存,并调整采购计划”。

对此,Microchip计划通过关厂削减产能,并进行裁员,以削减成本。根据2024年12月2日披露的一份证券文件显示,Microchip计划在2025年9月之前关闭位于亚利桑那州坦佩的晶圆工厂,理由是其俄勒冈州和科罗拉多州工厂的库存水平和可用产能过高。此次关闭将影响约500名员工,预计关闭后可节省约9000万美元。

此外,Microchip还计划放弃与美国商务部达成的向其提供1.62亿美元的补贴的协议,以避免进一步扩产而加剧产能过剩的问题。

在费城证券交易所半导体指数中,Microchip是表现最差的公司之一,2024年其股价已下跌28%。

对于未来市场战略,Microchip多年来专注于全面系统解决方案(TSS)战略,旨在通过多元化的产品组合提供一站式服务,覆盖消费、工业、汽车、数据中心等多个行业。不仅提供硬件产品,还通过软件和参考设计帮助客户更快地将产品推向市场。

在2025财年,Microchip推出了新款64位MCU产品,以增强其计算产品组合,并实现从8位到64位的扩展处理能力,以满足广泛的终端市场需求。通过多元化策略,Microchip希望能够更加灵活地应对市场波动,尤其是在行业需求不均衡的情况下,通过丰富的产品生态系统来平滑营收波动。

不过从未未来的预期来看,仍能反映出在AI时代和市场波动下,Microchip显得有点无所适从。

Microchip本季业绩指引仍低于预期。对此,Microchip首席执行官兼总裁Steve Sanghi表示:“虽然我们看到客户和渠道合作伙伴大量去库存,但我们认为MCU调整周期仍未完成。我们今年3月份季度的订单量高于去年12月份的财季,但整体需求依然低迷。我们今年3月份季度的净销售额预期为9.2亿-10亿美元,我们保持谨慎但专注的态度。”

Microchip表示,为符合2025年度日渐减缓的经济环境,已暂停多数工厂扩张行动,预计2025年全年资本支出约为1.35亿美元,低于先前预估的约1.75亿美元,并缩减2026年度的资本支出。

ST:销量下降,积极自救

近期,MCU大厂意法半导体(ST)也传出消息将要裁掉6%员工,也就是大约2000-3000人。此外,ST还表示计划本季度暂时关闭许多工厂。

这些计划都能从其最近公布的业绩财报中看到端倪。

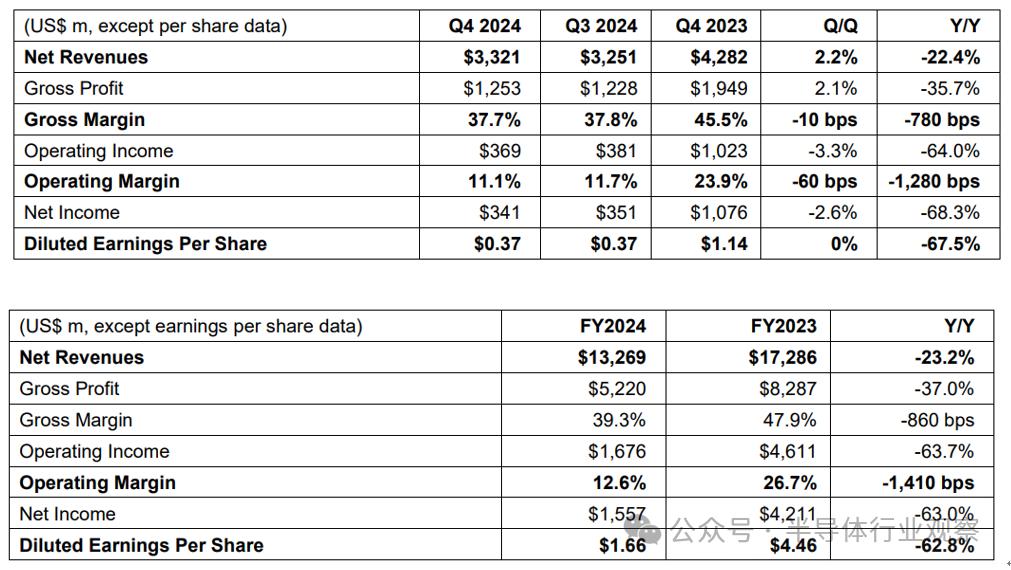

最近,ST公布了2024年四季度及2024年全年财报。第四季度净营收33.2亿美元,同比下降 22.4%;毛利率37.7%,同比下降 7.8%;营业利润3.7亿美元,去年同期为10.2亿美元,同比下降64%。

全年来看,ST净营收132.7亿美元,下降23.2%;毛利率39.3%,下降8.6%;营业利润率12.6%,下降14.1%;净利润15.6亿美元,下降63.0%。无论是收入,还是毛利、营业利润率、净利润,都相较2023年大幅下滑。

ST第四季度和全年财报(图源:ST财报)

值得关注的是,这次大幅下滑并不是某个业务或某个部门的“锅”,而是所有部门、所有终端市场的收入全部出现下滑,其中MCU业务下滑最为显著:

- 模拟产品、MEMS与传感器(AM&S)子产品部营收下降15.5%,主要原因是模拟器件和影像产品销售滑坡。

- 功率与分立(P&D)子产品部营收下降22.1%。营业利润为8900万美元,降幅63.7%。

- 微控制器(MCU)子产品部,营收下降30.2%,主要原因是通用微控制器业务下降。营业利润为1.27亿美元,降幅66.4%。

- 数字IC和射频(D&RF)子产品部,营收下降22.8%,主要原因是ADAS产品销售下滑。营业利润为1.49亿美元,降幅33.2%。

按终端市场划分来看,来自工业市场的收入同比下降约 41%,汽车市场的收入同比下降约 20%,个人电子产品的收入同比下降约 17%,通信设备和计算机外围设备收入则同比增长约 2%。

可以看到,意法半导体正面临工业和汽车这两大关键市场的需求下滑,这拖累了其整体的业绩。

ST首席执行官Jean Marc Chery进一步解释称,“2024年对我们服务的行业来说是几十年来最糟糕的年份之一,尤其是工业和汽车业务,它的特点是终端需求出乎意料地疲软和库存水平上升,这对意法半导体产生了重大影响。”

供应链中的库存全年居高不下,阻碍了销售。从本季度分销库存而言,ST表示没有看到明显的去库存,库存仍处于过剩状态。这种过剩的库存预计保持在一两个月左右。

由于目前订单能见度过低,悲观行情似乎仍在继续。ST预计2025年第一季度的营收同比下降约27.6%(环比下降24.4%)至25.1亿美元,低于市场预期。同时受闲置产能影响,毛利率预计约33.8%,下降约5%。

回顾ST MCU业务历程能看到,在2023年第三季度,ST的MCU业务收入尚且稳定,第四季度MCU订单开始不及预期,进入2024年一季度,ST的MCU业务开始出现大幅下滑。当时,ST表示主要是面向工业市场的通用MCU下降幅度很大拖累了整体,汽车MCU下降幅度小得多。

来源:ST官网

原本ST预计三季度MCU业务将实现环比增长,但事实上一路跌到了Q4。ST也在Q3财报发布时透露了更深层的原因——中国市场MCU份额有所下降。主要是在半导体短缺期间,ST向一些中国公司施加了压力,以支持汽车和其他大型OEM及工业客户。因此在2021年和2022年,ST对中国的分销渠道进行了压缩,现在已经失去了这部分市场份额。

短缺时期,ST的MCU疯狂涨价还买不到,促使许多用户转向便宜且供应稳定的国产芯片。而且,MCU的替换要经过一个较长的流程,从规划到商用一般需要1-2年,所以一旦敲定一个方案,通常不会再有大的变化,最多是再多准备几个备选方案。对于ST的MCU,不少终端以及芯片分销商仍表示,当年的价格暴涨仍然让他们心有余悸,而且,对于很多消费电子领域的客户来说,国产芯片价格低且已经够用,没有必须换回ST的理由。

在此境遇下,ST也开始走上降本之路。ST表示已于2024年第四季度启动重组计划,预计到2027年,实现每年节省高达数百万美元成本的目标。在运营费用方面,ST表示,预计到2027年,与2024年的成本基数相比,每年将节省总计3亿-3.6亿美元的成本。

具体来说,该成本削减计划将包括大幅缩短工厂生产天数,临时关闭晶圆厂以及裁员。意法半导体计划将所有制造能力转移到意大利Agrate和法国Crolles的300毫米硅片用于芯片生产,以及意大利卡塔尼亚的200毫米碳化硅硅片。

另有知情人士透露,由于面临工业和汽车领域长期需求低迷,意法半导体正考虑通过提前退休和自然减员的方式将员工人数减少约6%,约2000至3000人。目前正在讨论的裁员计划尚未最终确定,裁员规模也仍在审查中。

过去一年时间,意法半导体的股价已经下跌近50%。

同时,由于市场形势发生变化,意法半导体和GlobalFoundries此前宣布的共同投资75亿欧元在法国Crolles建造一座合资FDSOI晶圆厂的计划已经被搁置。

但值得注意的是,在行业低迷背景下,近年来意法半导体与中国公司的合作颇为紧密。去年11月,意法半导体宣布将与中国第二大晶圆代工厂华虹集团合作,计划在2025年底在中国本土生产40nm MCU,其认为在中国进行本地制造对其竞争地位至关重要。

2023年6月,意法半导体还宣布与三安光电在重庆成立一家合资制造厂,进行8英寸SiC器件大规模量产。该合资厂全部建设总额预计约32亿美元,意法半导体持股49%。该项目计划于2025年开始生产,预计将于2028年全面落成,达产后可生产8英寸碳化硅晶圆10000片/周。

这些举措可以视为ST进一步控制成本和保持其在中国大陆市场份额的努力所在。

NXP:营收下滑,前景悲观

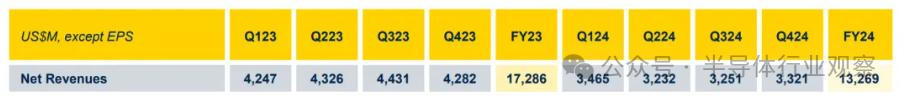

近日,MCU大厂恩智浦半导体(NXP)也对外披露了不及资本市场预期的四季度的财报,营收31.11亿美元,同比下降9%,利润为10.65亿美元,同比下滑13%;2024年营收126.14亿美元,低于2023年的132.76亿美元,较去年同期下降5%,营业利润43.69亿美元,同比下降6%,表明工业和汽车市场需求的低迷仍在持续。

恩智浦最新季度财报(图源:恩智浦财报)

据财报信息显示,NXP一半以上的收入来自汽车行业,在2024年占比近57%。恩智浦的前10大客户里面,汽车占了8席,前20大客户,汽车占了13席。去年以来,除中国以外的其他市场,受到电动汽车需求下降的持续影响,抑制了芯片需求的增长,同时以MCU芯片为代表的供应过剩问题仍待解决。

据数据披露,NXP本季度的库存周转天数(DIO)达到150天,比五年平均值高出38天,这表明库存水平已显著上升,可能暗示需求疲软。

图源:恩智浦官网

从具体的业务来看,恩智浦2024年第四季汽车芯片业务营收同比减少6%、环比减少2%至17.90亿美元;工业与物联网芯片营收同比减少22%、环比减少8%至5.16亿美元;移动芯片营收同比减少2%、环比减少3%至3.96亿美元;通信基础设施与其他产品营收同比减少10%、环比减少9%至4.09亿美元。

NXP的营收下滑与全球经济环境的动荡、美国加征关税等因素密切相关,汽车行业需求的不确定性,特别是高利率和电动车价格的高企,导致了库存积压并影响了新订单的产生。有分析师表示,新的关税政策或将损害欧洲汽车业,NXP可能会经历更深、更长的下滑周期。

恩智浦亚洲整体业务占比达64%,中国市场占比为36%(图源:芝能智芯)

展望2025年Q1,工业和汽车芯片需求低迷的局面仍在持续。NXP预计营收27.3亿-29.3亿美元之间,依然同比下降6%-13%,低于分析师平均预测。

由于市场压力巨大,NXP决定全球裁员1800人,重点压缩非核心部门,同时保留高价值研发团队,与其战略重心转移同步。

面对市场的压力,NXP并未单纯依赖裁员来应对困境。裁员计划只是公司成本控制策略的一部分,NXP还在努力推动业务结构的转型和技术创新。

在转型方面,NXP加大了对新兴技术的投资,尤其是在汽车电子和智能系统领域的技术研发。例如,NXP推出了S32 CoreRide开放平台,旨在从传统的芯片供应商逐步转型为系统级解决方案提供商,这一战略将有助于公司在智能交通和自动驾驶领域增强竞争力。

同时,NXP还通过并购等方式扩大业务领域,强化其在特定细分市场的技术积累。NXP相继收购Aviva Links(车载高速连接)、TTTech Auto(汽车中间件),强化软件定义汽车(SDV)能力,人员配置随之向新兴领域倾斜,加强了其在汽车电子系统中的布局,进一步巩固了其在智能汽车市场的竞争优势。

这些举措表明,短期内,NXP通过裁员和成本控制来应对市场压力,但长期来看,公司正在通过战略调整、技术创新和市场拓展,推动业务转型,来应对行业变化,提升自身的长期竞争力,谋求新的增长点。

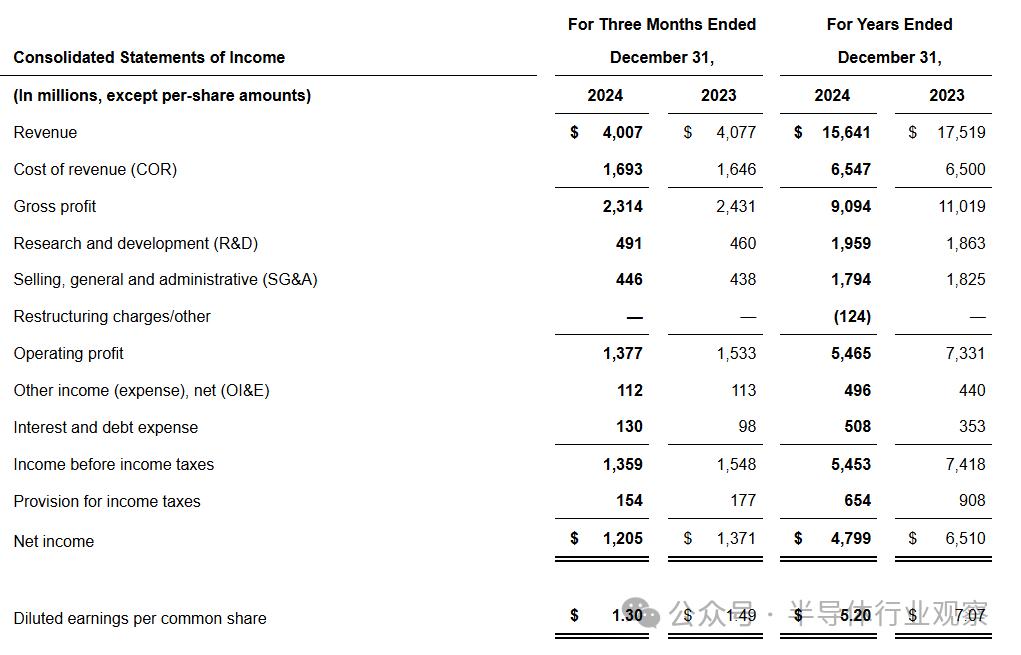

TI:业务受挫,努力转型

前不久,德州仪器(TI)发布的2024年第四季度财报揭示了半导体市场的当前态势:

TI第四季度营收40亿美元,同比下降2%;净利润12亿美元,同比下降12%。2024年全年营收156.4亿美元,同比下降12%;净利润约48亿美元,同比下降26%。这是TI连续第二年出现业绩下滑。

德州仪器2024年第四季度及全年业绩数据(图源:德州仪器财报)

这显示出,尽管生成式人工智能对强劲算力的需求拉动了相关半导体企业的业绩增长,但包括工业、汽车等终端市场对于半导体的需求依旧疲软。工业与汽车市场占TI总营收的70%。

库存方面,TI从上一季度的42亿美元增至45亿美元,周转天数达到241天,包括MCU在内的芯片供需失衡仍然存在,通过严格的成本管理,保持了较高的自由现金流比例。

TI全年资本支出为48亿美元,占收入的31%,主要用于建设新工厂和扩充产能。38亿美元的研发和行政开支表明,面对困境,TI对未来市场机遇的投入力度不减。

值得注意的是,在全球市场承压的态势下,中国市场成为TI的增长亮点。第四季度,中国市场收入同比增长15%,主要来自汽车和消费电子半导体需求的增长,得益于TI在中国市场的价格战策略。

不过,中国市场存在相当激烈的市场竞争,并且这种竞争将会持续下去。德州仪器CEO Haviv Ilan表示,“中国市场竞争激烈,但我们会参与其中。公司在产品覆盖面、经销渠道、品牌定位方面依旧保持优势。同时,我们在各类产品中均拥有良好的成本结构,能够参与到市场竞争之中。”

但TI也强调,中国客户目前非常愿意使用国产MCU产品。我们的方式是通过更好的产品、更高的集成度、非常好的成本结构进行竞争。产品不仅体现在一个产品上,而是在一系列通用零件和特定应用上的全部组合。

不过,前不久TI被质疑在中国市场低价倾销低端芯片,降低库存抢占市场,很可能会遭到商务部的调查。

对此,TI在财报电话会议上回应在华倾销质疑时称,尽管中国已表示正在调查此事,但公司尚未收到任何正式通知,并强调公司业务一切照常进行。

对于2025年整体半导体市场需求,TI预计仍处于温和复苏阶段,难以填满现有产能,价格将呈现小幅下降。不过从长期来看,汽车智能化发展势头不减,中国市场在政策支持和技术迭代推动下,电动车销量高增长,自动驾驶技术持续渗透,2025年需求端有望逐步复苏,带动汽车芯片市场走出低谷。

然而,当市场还处于半导体周期底部附近时,德州仪器将继续加大在资本开支方面的投入。对此,哈维夫·伊兰透露:“2025年的资本开支将追加至50亿美元,我们正接近于这一轮6年资本开支上扬周期的70%位置。”

实际上,TI在2024年就已经投资建设了多座新工厂,包括在美国德克萨斯州和犹他州的晶圆厂,工厂预计将在未来几年内全面投入运营,以满足包括汽车、工业和通信设备在内的长期需求,当然这些信心也主要是通过芯片法案扩张投资建设的。

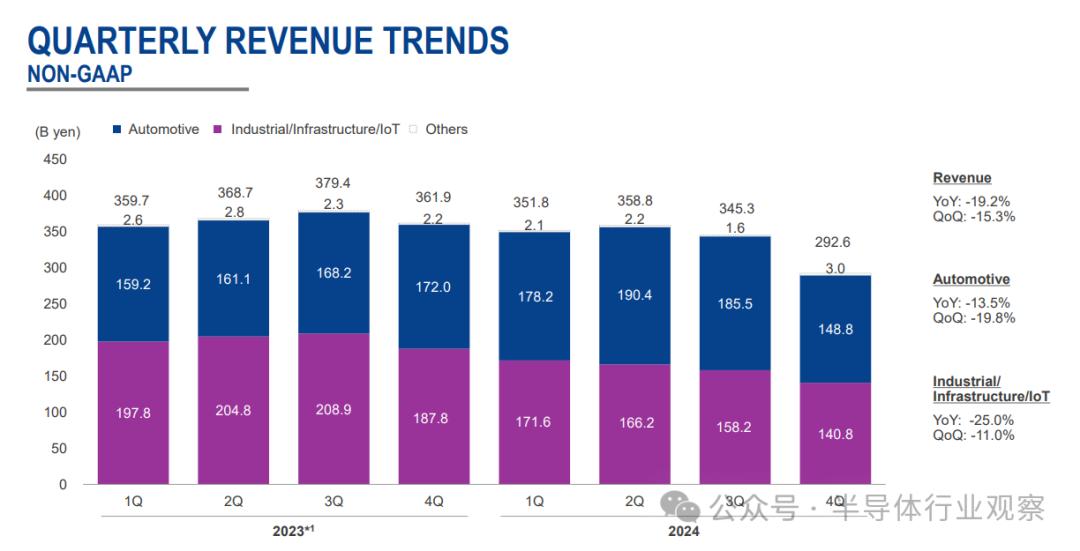

瑞萨电子:利润下降,寻求突破

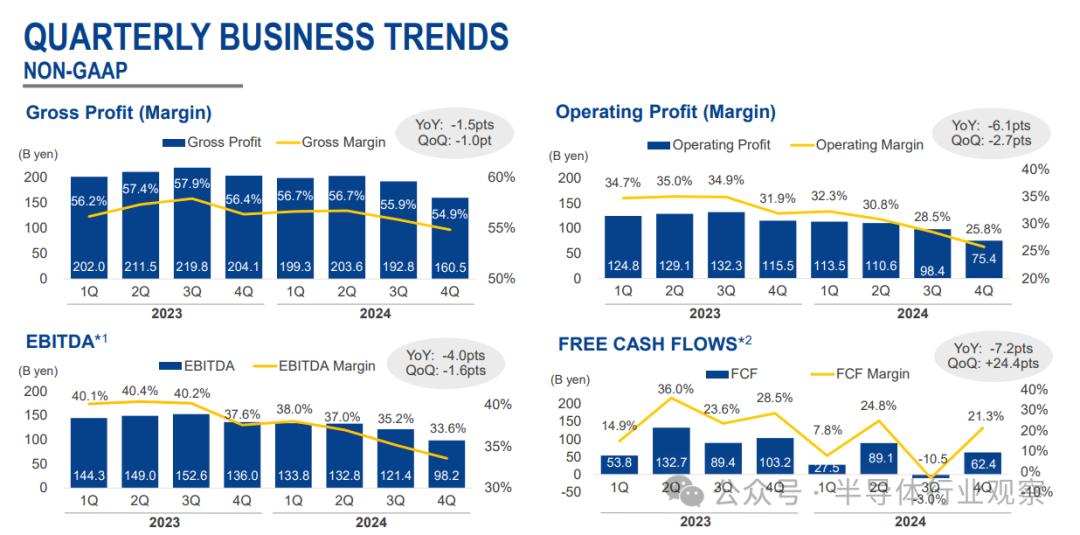

2月8日,日本瑞萨电子公布了2024年和四季度财务数据。该企业去年实现1.348479万亿日元营收,同比下滑8.2%;营业利润更是锐减42.9%至2229.77亿日元;2024年净利润为2194.22亿日元,同样也出现了34.9%的严重下滑;其全年毛利率为55.6%。

瑞萨电子2024Q4及全年业绩数据(图源:瑞萨电子财报)

瑞萨表示,其营收下降主要是因为需求疲软导致工业、基础设施和物联网业务的收入减少;而营业利润的大幅下跌同收入下降和由此导致的工厂利用率下降和产品组合疲软有关,研发费用增加等也是因素之一。

图源:瑞萨电子财报

据了解,瑞萨电子库存较上一季度有所增加,不过由于订单所需交货时间较短,公司计划保留一定量的库存。第四季度前端工艺利用率略低于35%,该公司计划未来将开工率提高至40%以上。

图源:瑞萨电子财报

回顾第四季度,瑞萨电子总裁兼首席执行官柴田英俊表示:“我们能够比预期更多地减少渠道库存,目前的情况已经稳定下来。总体而言,我们认为我们已经触底,预计前景将逐步改善。”

由于全球市场需求萎靡,瑞萨电子面临市场下滑与库存挑战等多方面的挑战。就在前不久,瑞萨电子宣布将在全球范围内裁员约5%,涉及约1000名员工。这是瑞萨近年来最大规模的一次裁员,预计将在2025年春季前完成。

瑞萨电子认为,2025年将是“着眼于未来”的一年,公司对2025年第一季度的预期是,销售额同比下降12.2%至3090亿日元(±75亿日元),毛利率下降2.7个百分点至54.0%,营业利润率下降8.3个百分点至24.0%。柴田英俊表示:“目前,我预计瑞萨不会经历异常增长,但形势已明显趋于平稳。我希望今年我们不会被短期因素所分心,而是安定下来,专注于推动未来增长的努力。”

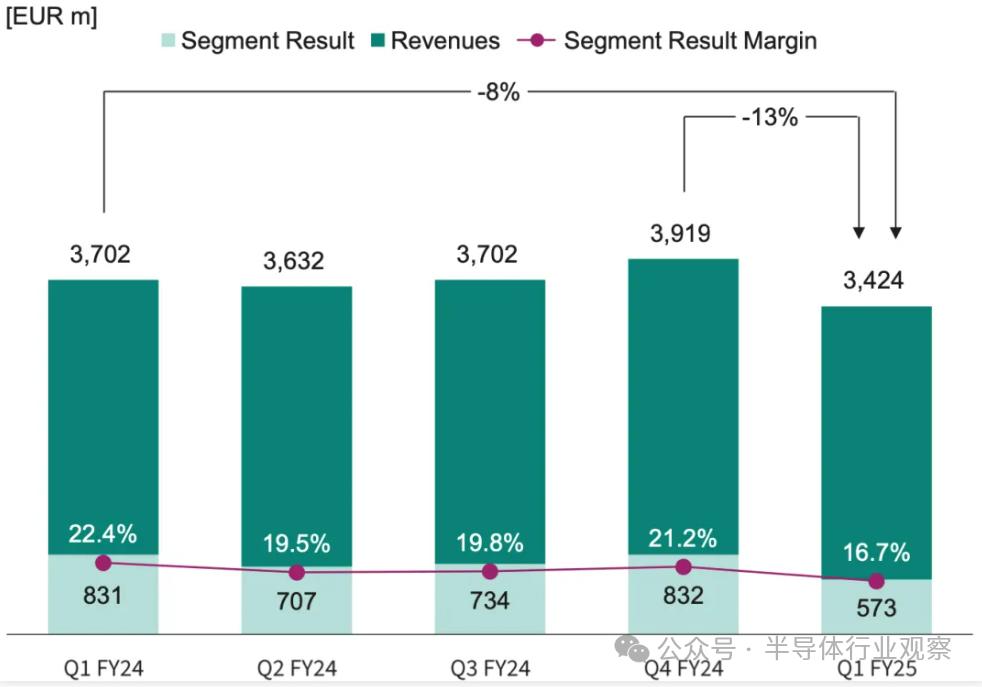

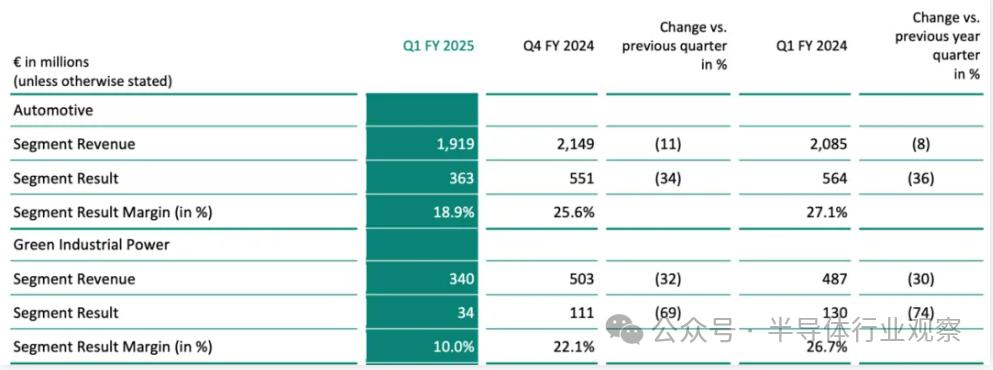

英飞凌:业绩稳健,挑战仍在

近日,英飞凌公布了2025财年第一季度的财报(2024年10月1日至12月31日)。财报数据显示,2025财年第一季度英飞凌营收为34.24亿欧元,同比下降了8%,环比下降了13%,但优于此前的预期。利润为5.73亿欧元,利润率16.7%。

英飞凌业绩表现(图源:英飞凌)

透过英飞凌的财报表现和财报预测可以看出,目前全球半导体市场需求依然较为低迷。

对于2025财年第一季度营收同比和环比双降,英飞凌将原因归结为由于汽车(ATV)、绿色工业电源(GIP)、电力和传感器系统(PSS)和互联安全系统(CSS)这四个细分市场的需求减弱。

根据财报数据,上述四项业务是英飞凌的核心业务,不过都出现了一定程度的营收下降,比如以营收占比高达56%的汽车业务为例,2025财年第一季度英飞凌汽车部门的收入为19.19亿欧元,相比上一季度下滑了11%;部门营业利润达到3.63亿欧元,相比之下上一季度为5.51亿欧元,该季度部门业绩利润率为18.9%,上一季度为25.6%。

英飞凌汽车部门2025财年第一季度业绩表现(图源:英飞凌)

展望未来,英飞凌预计随着库存减少,2025年收入将保持平稳或者略有增长,相比此前的预期小幅下降有所改善。预期这个季度的销售额在36亿欧元,超出分析师预期的34亿欧元。

不过,尽管形势有所乐观,但英飞凌也面临不少挑战:

- 汽车芯片竞争更加激烈,在中国业务面临着和竞争对手德州仪器抢占市场份额

- 随着贸易战的开打,全球汽车销量增长可能会进一步放缓

- 全球芯片行业的整体预期低迷,特别是汽车行业,形势比其他行业更糟糕

面对半导体市场的持续低迷和各种调整,英飞凌也采取了一系列调整和节省成本的措施。

一方面,英飞凌计划在2025年投资的25亿美元,将主要用于其在德国的德累斯顿工厂,主要用于为人工智能供电等应用的智能电源技术。英飞凌将投资重点转向目前比较热门的人工智能领域,也是想要减弱汽车半导体市场持续低迷所带来的影响。

另一方面,英飞凌也宣布将推迟其位于马来西亚居林的“超级晶圆厂”的第二阶段建设,并将投资削减10%。英飞凌首席执行官Jochen Hanebeck表示,“在居林,我们可以满足第一阶段和200毫米晶圆的需求,因此我们将推迟进一步的洁净室产能。”

多座大山压顶,MCU大厂破局之路

综合来看,这些国际大厂业绩下滑的原因是多方面的。

市场需求不振是主要原因之一,全球经济增长放缓,使得消费者对电子产品的购买力下降,无论是汽车、工业控制还是消费电子等领域,对MCU和各类芯片的需求都出现了不同程度的减少。

库存调整也是一个重要因素,前几年缺芯潮时期,各大厂商为了满足市场需求,纷纷扩充产能,导致现在库存积压严重。为了清库存,各大MCU厂商开始“血拼”价格战。尤其是中低端车规MCU芯片市场,由于参与企业众多,价格战也打得最为火热。同时,厂商也不得不进行库存调整,通过关厂、延迟建厂等来减少生产,这都直接对营收表现带来了影响。

此外,国产MCU的崛起,凭借价格优势和不断提升的技术水平,在中低端市场占据了一定份额,使得国际大厂在中国市场的份额流失,进一步加剧了业绩下滑的趋势。

不过,价格战对于国产MCU厂商来说,同样是一把双刃剑。虽然凭借价格优势在市场中占据了一定份额,但也导致了整个行业利润空间被严重压缩。许多国产MCU企业为了维持市场份额,不得不以低价销售产品,这使得企业的盈利能力受到极大挑战,去年10月底,国内知名模拟芯片上市公司思瑞浦都对MCU难以盈利的困境感到绝望,宣布解散其MCU团队,一些中小企业更是面临着生存危机。

目前来看,大部分MCU原厂现在在做的是努力调整库存,然后静待市场复苏。但面对如此困境,各大MCU厂商也在积极寻找破局之路,试图通过各种方式来实现自我救赎。

在技术创新方面,各大厂商纷纷加大研发投入,积极探索新的技术方向,推出具有更高性能和更低功耗的MCU产品。一些厂商开始将AI技术引入到MCU中,推出了带AI功能的MCU,或者集成NPU的MCU,以满足新兴领域对MCU性能的要求。

除了引入AI技术,提升集成度也是各大厂商的重要举措。一些厂商将更多的功能模块集成到MCU中,如传感器、存储器、通信模块等,以减少系统的外围器件数量,降低成本,提高系统的可靠性。这种高度集成的MCU在一些对空间和功耗要求较高的应用场景中具有很大优势。

另一方面,架构创新与制程技术的迭代也成为了各大企业技术竞争的核心焦点。

随着MCU处理数据量的增加,对计算性能的要求也在提高,多核异构设计将成为MCU发展的关键趋势。通过采用多核处理器,MCU能够并行处理多个任务,增强系统的处理能力。同时,不同应用对资源需求的多样性推动了MCU设计向定制化发展,支持用户根据特定需求定制硬件和软件资源,增加灵活性。制程技术的进步对MCU性能提升和功耗降低起到了关键作用。目前,18nm、10nm甚至更先进的7nm、5nm制程技术正在MCU中得到应用。采用先进制程技术的MCU在执行相同任务时,相比传统制程技术可降低30%至50%的功耗,性能提升数倍,为打造低功耗、高性能的MCU产品提供了坚实支撑。

此外,战略合作也是各大MCU厂商应对困境的重要手段之一。通过与其他企业的合作,厂商可以实现优势互补,不仅提升了产品质量,还优化了成本结构,进一步增强全球市场竞争力和应对市场挑战的能力。

写在最后

展望未来,MCU市场的前景短期充满了不确定性。但长期来看,随着AI、物联网、工业自动化、汽车电子等领域的不断发展,MCU需求有望在未来得到回升。

根据Yole的研究报告,2023年全球MCU市场的规模为282亿美元,预计到2028年,市场将以5.5%的年复合增长率增长至388亿美元。进一步展望到2030年,市场规模有望达到582亿美元,增长潜力显著。

MCU大厂们虽然眼前日子不太好过,但只要积极应对,通过技术创新、市场拓展和战略合作等方式,有望在未来的市场中找到新的增长点,实现破局。