堪称新能源汽车界有史以来最严苛的安全标准,马上就要落地了!

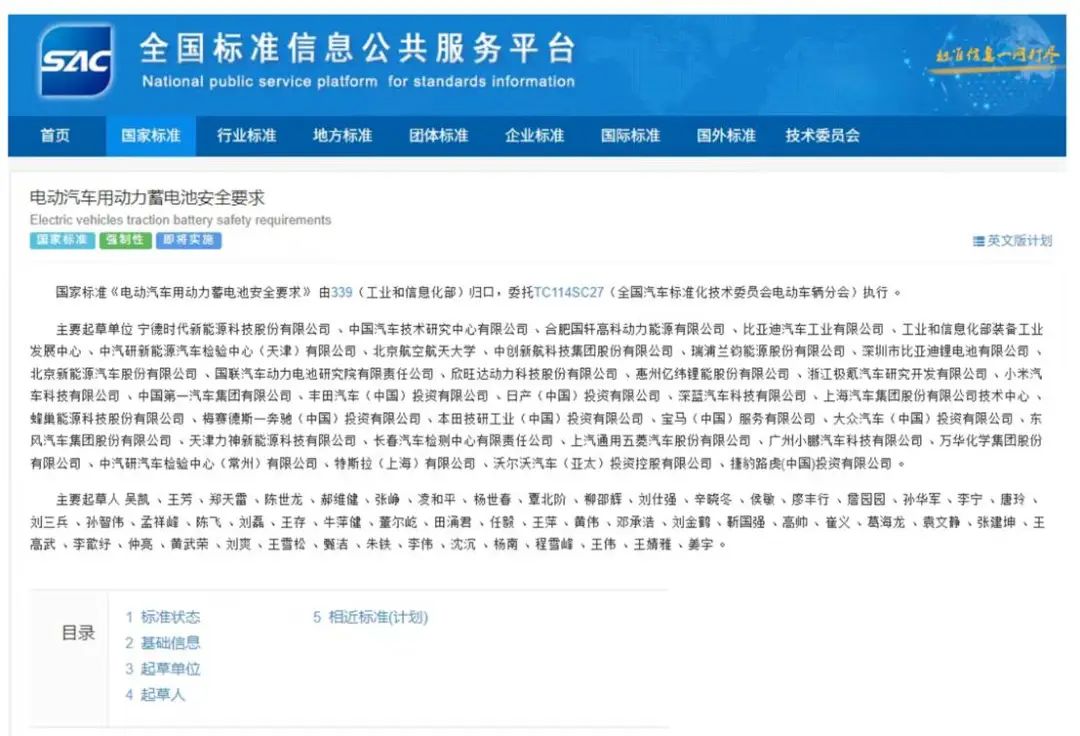

近日,工信部正式发布了名为GB38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》的全新强制性国标。

这项标准中最最劲爆的点,莫过于首次要求——电池发生热失控后,不许起火和爆炸。

新国标自2026年7月1号起,将对所有车企的所有产品强制执行。

这也就意味着,电动车的自燃事故,有望迎来彻底终结!

众所周知,电动车苦“自燃”久矣。

自电动车萌芽初生,再到现在一路迅速发展,渗透率一度攀升至50%以上,电动车自燃的问题自始至终都没能彻底解决。

行业内对于油车和电车到底谁自燃率更高,一直都在激烈争论中。公说公有理婆说婆有理,数据也是真真假假,让人摸不清头脑。

但必须要承认的事实是,电动车发生热失控之后,其突然性和危害性确实是要大于燃油车的。

按一些救援过不少烧车事故的消防员的话来说,燃油车烧起来比较容易用水扑灭,但电动车电池烧起来,就很难用水扑灭,干粉泡沫等灭火器也很难派上用场,有点像是现实版的“三昧真火”。

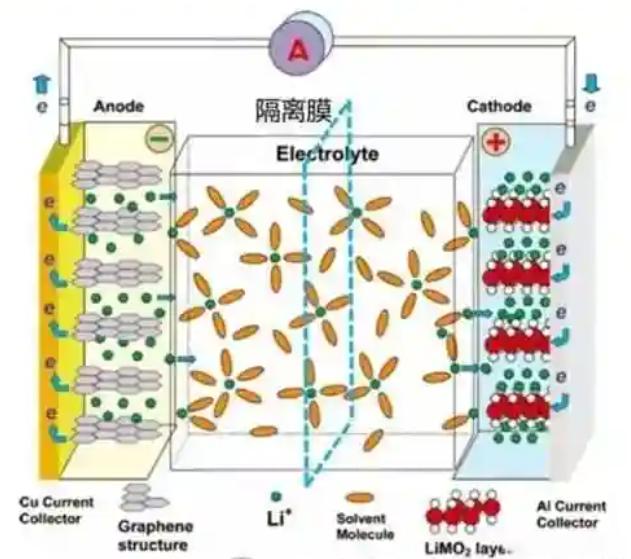

中学课本中学过,燃烧本质上是强烈的氧化反应,通常来说高温点火和氧化剂二者缺一不可。

汽油燃烧时,氧化剂是空气中的氧气,水浇上去不但能降温,还能在一定程度上起到阻隔氧气的效果。

但动力电池就不一样了,锂电池内部都是自带氧化剂的,不需要空气也能烧起来,浇水大多只能起到降温,控制火势的作用。

同时,理论上能量密度越高的动力电池,热失控后爆燃的速度越快。如果不加以防护,从星星火苗到火焰吞噬整个汽车,也就30秒不到的时间。

这也是为什么,目前正在实施的GB38031强制性国标在从2015版更新至2020版之后,明确加入了一条——电池热失控一旦发生,至少满足5分钟以上不起火、不爆炸,给车内乘员留出逃生时间。

而现在的2025版新标准下,将热失控后不起火、不爆炸的时间延长到了2小时,且要求温度低于60℃,就是为了给乘员逃生、车辆救援留出更长的窗口期。

某种程度上可以认为,国家主管部门对于电动车热失控引发烧车事故的容忍度,已经从“缓刑”变成了“死刑”,属于不可逾越的红线!

除此之外,热失控预警方面,新国标还首次要求热失控后5分钟之内,必须发出警报信号,且报警前后5分钟内不能有可见烟气进入乘员舱。

这样一来,就能大幅减少因为车内乘员不知情,导致烧车引发的人员伤亡。

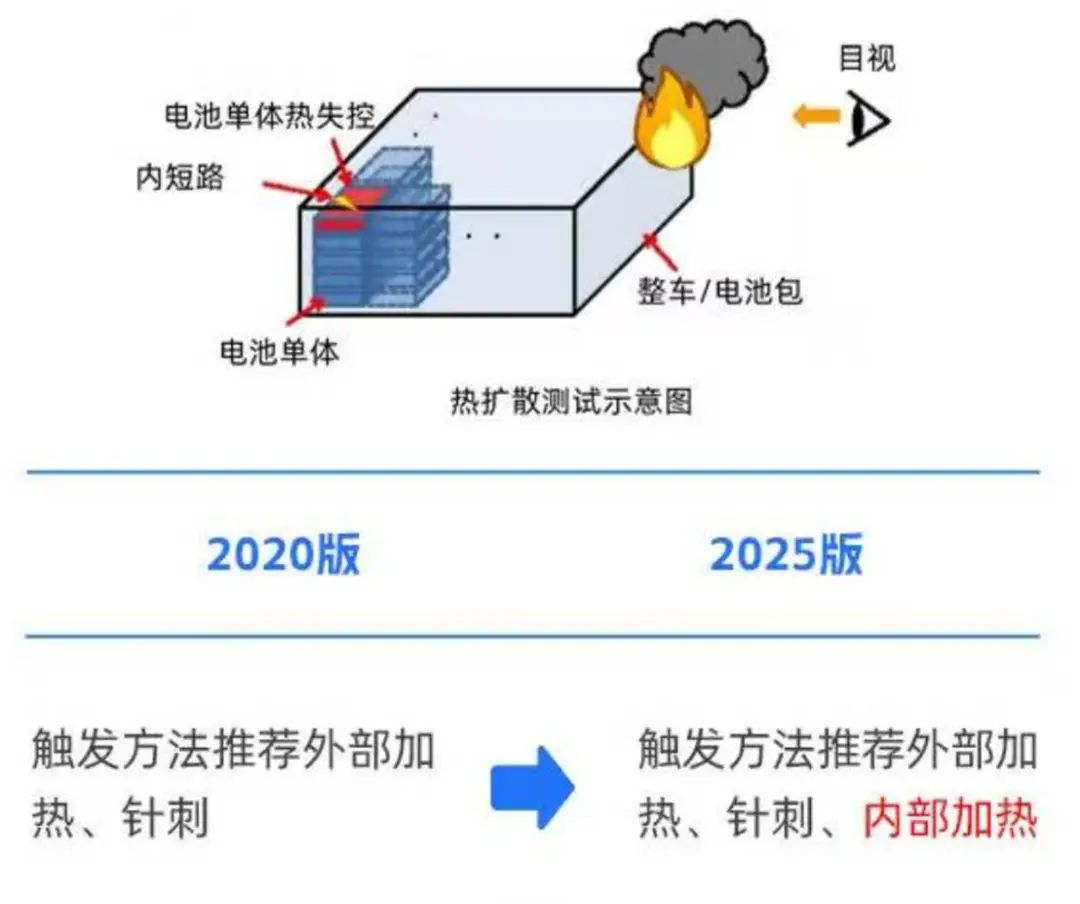

在动力电池安全性测试方面,有相当多的环节标准也大幅提高了。

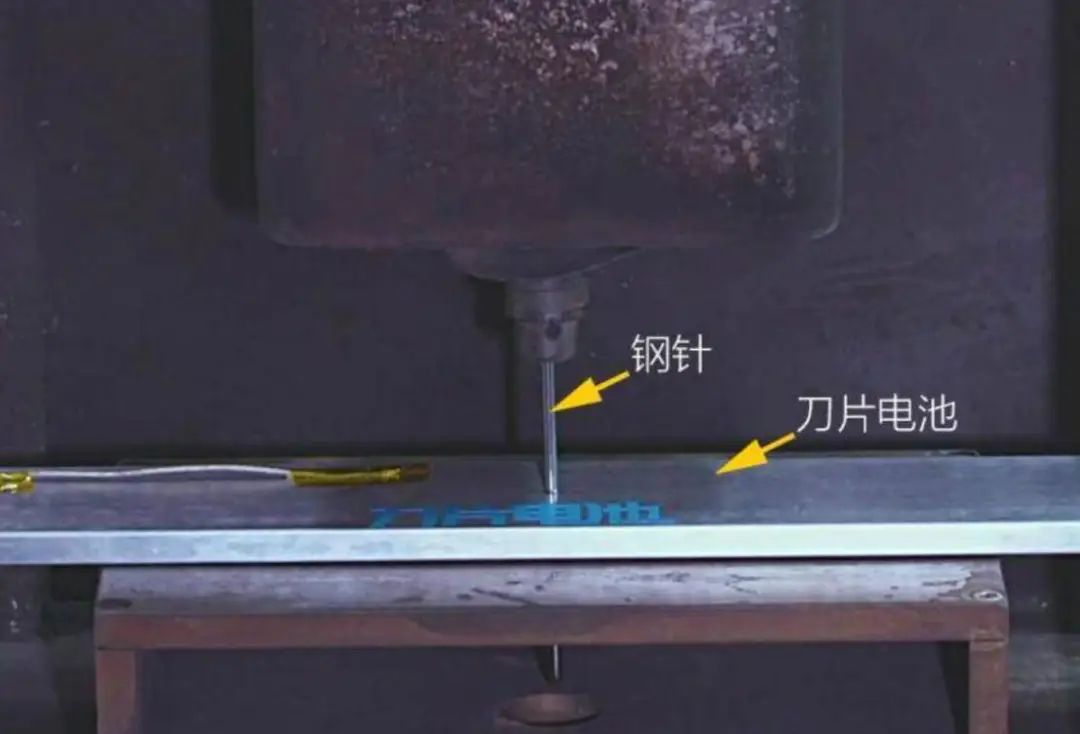

首先是冠有“动力电池噩梦”之称的针刺试验,钢针插入电池的速度从原来的0.1-10mm/s改为到0.1-1mm/s。

想象一下,就有点像拿针扎气球,扎得越使劲,爆得就越狠。

此外,新国标还新增了一条“内部加热片触发热失控”的测试方法。顾名思义,就是要用加热片对电池内部进行加热。

这样做的目的,是为了模拟单体电芯热失控时,局部高温会不会影响其他正常电芯,导致事态进一步恶化。

相比对电池包外部火烧,内部加热的风险显然更高,毕竟高爆炸弹都是从内部引爆的:

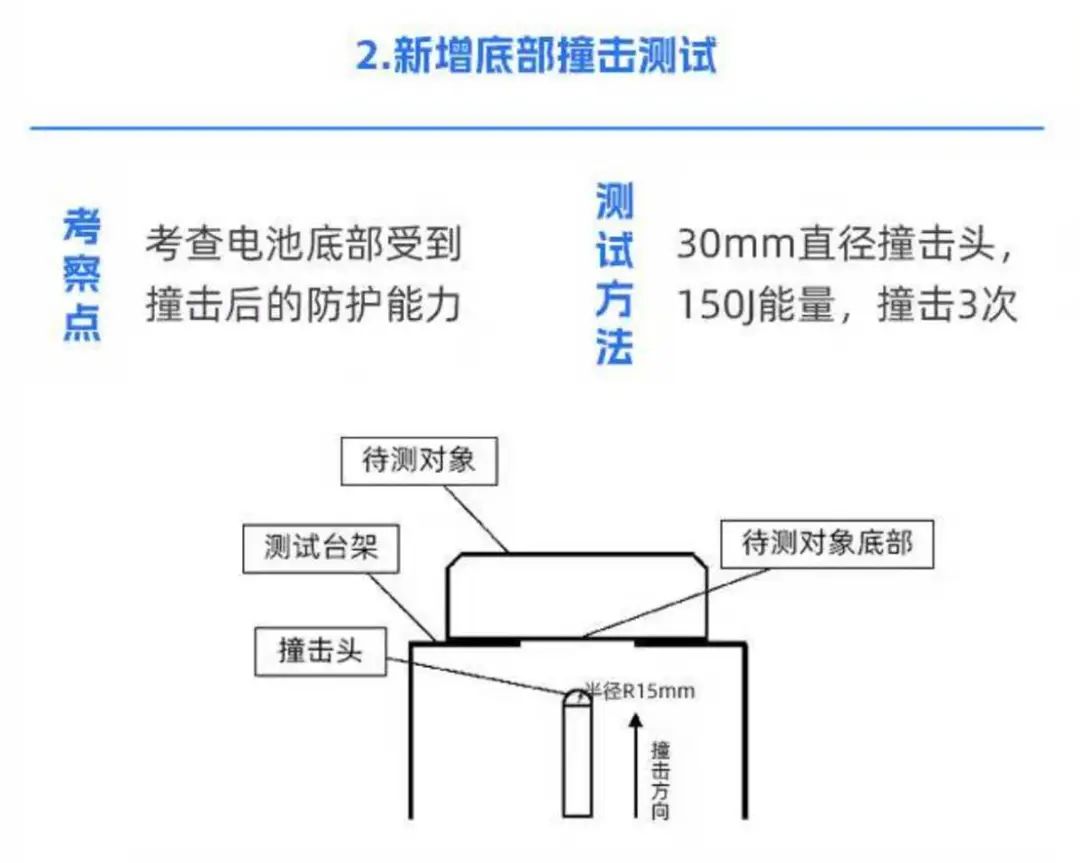

对于模拟底盘刮擦、飞石磕碰等场景,新国标也新增了“底部撞击测试”。

具体要求是,用一颗直径30mm钢球,以150焦耳能量,撞击电池包3次后,不起火、不爆炸、不发生液体泄漏。

如果觉得有些抽象的话,可以估算为一颗9毫米子弹枪击电池包时的能量,贯穿力还是相当强的。

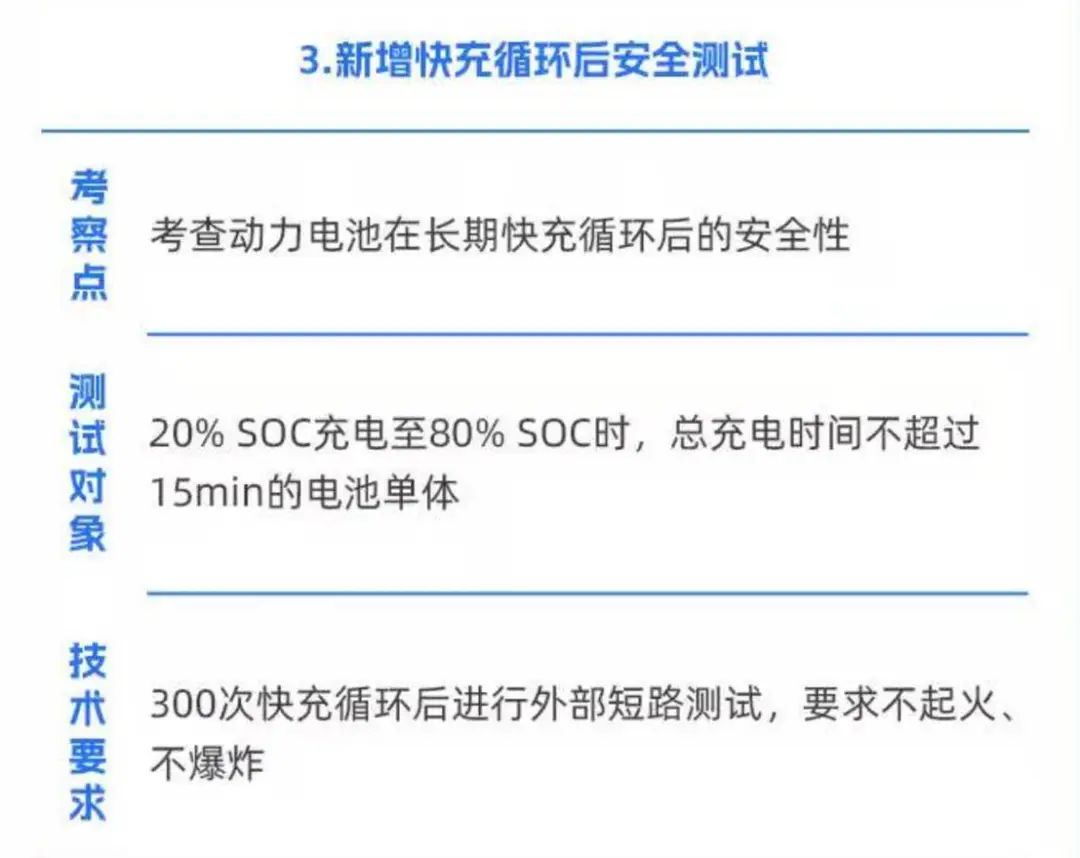

此外,现在800V超快充普及度已经相当高了,再加上比亚迪又搞出了兆瓦闪充,新国标对于超快充电池的安全性也提出了新要求。

在经历300次电量从20-80%快充循环之后,对电池包进行外部短路测试,电池不能出现明显的性能衰减和安全隐患。

对于以往就有的“盐雾试验”,新国标删除了低压上电的监控要求,进一步简化流程,将试验后的安全监测时间提高到了2小时,同样也是不能起火爆燃。

整个新国标的改动,差不多就是上面这些。

但值得注意的是,以上国标针对的都是动力电池标准,而不是整车标准。

这也就是说,这份国标并不能覆盖整车碰撞过后引发火灾的场景,只是针对电池自燃场景的要求,后续还需要碰撞测试的相关标准做补充,才能进一步提升电动车的安全下限。

但不可否认的是,国家主管部门对于电动车自燃的重视程度,已经到了前所未有的高度。

一旦无法满足以上标准的车,都将无法上市,这对车企来说后果将是致命的。

或许有人会担心,这么严苛的标准,车企和电池厂们真的Hold住吗?

细看新国标起草单位中,除了中汽研、中汽中心等国家级机构以外,既有宁德时代、国轩高科、中创新航等动力电池头部企业,也有比亚迪、北汽、上汽、宝马、特斯拉这样的车企。

也就是说,这看似严到离谱的强制新国标,并不是专家们拍脑门子想出来的不切实际的标准。

而是行业中的众多企业经过缜密商讨之后,得出的可以接受的一致结果。

至少起草单位们是有信心达成新国标的,而其他厂商们也不可能连火烧眉毛了,都拿不出应对方案。

既然如此,我们不妨预测一下,接下来动力电池以及整车会朝什么方向发展。

首先,动力电池热失控爆燃后的猛烈程度,是和电池的能量密度直接挂钩的。

在2019年前后,几乎每个玩家都在拼续航,为此不遗余力的堆大电池,而三元锂电池尤其是能量密度最高的NCM811,就成了争相追捧的香饽饽。

但随着后来烧车事故越来越频繁,民众对新能源汽车安全性产生担忧。

再加上比亚迪推出刀片电池之后,成功利用能顺利通过“针刺试验”这一点,一举赢得了大家的安全性信任。

也是自那以后,三元锂电池的占比直线下降,而磷酸铁锂电池迎来了雄起。

从最初的三元锂电池市场占比超过60%,到现在磷酸铁锂电池市场占比增至80%,而三元锂电池的市场占比已经滑落至不足20%了。

当然,这里面除了安全性以外,成本也是不可忽视的因素。

三元锂本身就比磷酸铁锂能量密度更高,这使得三元锂电池想要满足“零起火”的要求,势必比磷酸铁锂电池更难。

具体来说,包括冷却系统、BMS主动监测系统、隔热材料、防爆阀、导流槽设计,都需要花更多的功夫。

照此推断,今后三元锂电池的市场份额,恐怕还会进一步被压缩,磷酸铁锂电池的覆盖面将进一步提高。

除了一些需要高放电倍率的性能车型、以及需要超长续航的车型必须用到三元锂电池以外,其他的车大部分都会优先选择磷酸铁锂电池。

当然,即便是现有的磷酸铁锂电池,想要满足更高的安全要求,也不可避免的要增大安全方面的成本投入。从电芯到模组到电池包,多重热失控阻隔的全方位安全冗余,说什么都得给安排上。

所以对于车企而言,电池系统成本增加是肯定的。

至于这部分成本最终会不会转嫁到车的价格上,个人认为不会。毕竟现在市场这么卷,新车价格一个比一个诱人,谁先绷不住,之前几年打下来的江山就有可能瞬间瓦解,前功尽弃。

除了电池系统层面的严防死守以外,电池化学材料方面也有望借这波标准来一波突破。

说的就是业内公认的动力电池终极答案——固态电池。

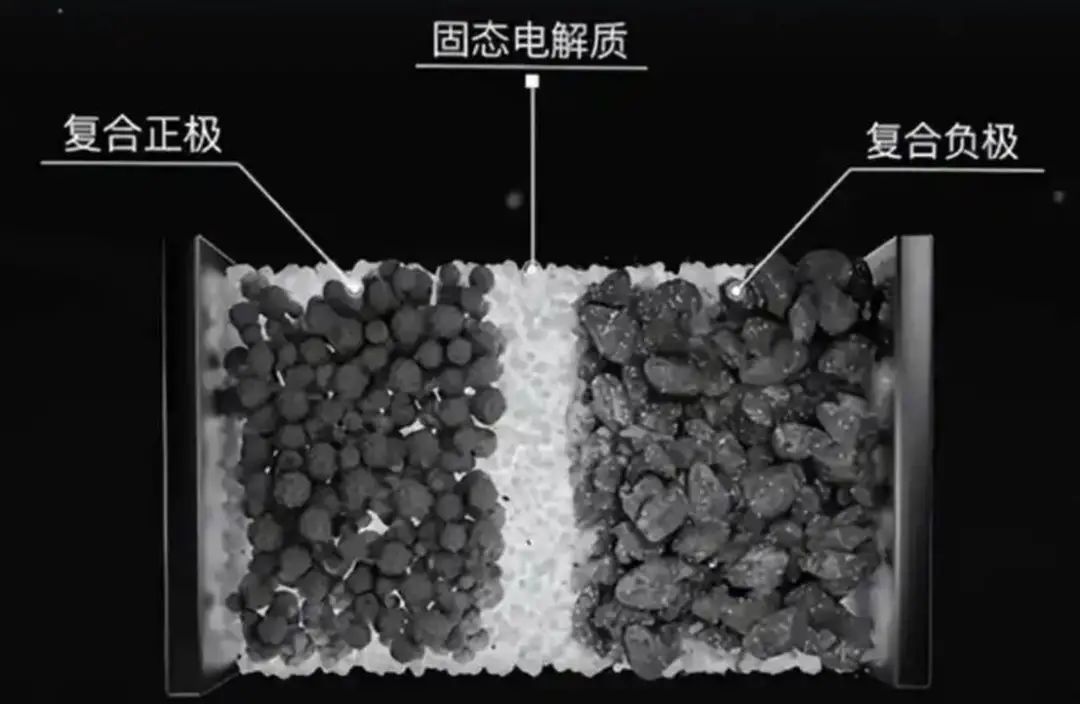

固态电池相比现在市面上的动力电池,最显著的特征就是将电解液替换成了固态电解质。

电解液是引发热失控产生爆燃的罪魁祸首之一,而大部分固态电解质通常采用的都是不可燃材料,自然也就从根上杜绝了这种自燃的可能。

某种程度上来说,固态电解质或许是拯救高镍三元锂,亦或是能量密度更高的正极材料,如富锂锰基、锂金属电池落地的关键,届时纯电动车续航突破1200公里甚至1500公里将成为可能。

不过,固态电池目前仍然存在比较棘手的“硬伤”需要解决——界面问题。

简单来说就是,电池用着用着,电解质和正负极之间就会出现空隙,导致贴合程度降低,出现类似于插座虚接的情况。

这就使得纯固态电池的循环寿命远不如现在的液态锂离子电池。

通常磷酸铁锂电池的循环寿命能达到3000次以上,但纯固态电池循环寿命想要突破300次都比较困难。

除此之外,固态电池产业链的完善程度,以及车企、车主对新技术的接受度,都是关乎固态电池能否顺利落地普及的因素,这些都需要时间去打磨。

写在最后

正如开头所说的,动力电池安全新国标的实施,预示着电动汽车起火这个“永恒的诟病”彻底迎来终结。

表面上这是一次标准升级,其背后牵扯下来,将会是整个新能源汽车产业链的一次史诗级重构。

所有想要活下来的玩家,都必须以安全作为最高准则,去优化电池结构、材料、热管理算法等方方面面。

届时,零起火、零自燃将不再是少部分车企们宣传安全的噱头,而是行业的基本底线。

诞生出的新能源汽车产品,也将抛去过往的争论,彻底在安全性上碾压燃油车。

这一天,已经近在咫尺了!