3月29日发生在德上高速公路的严重交通事故,车企已初步公布相关情况。

事故发生前,车辆处于NOA智能辅助驾驶状态,正以116km/h的时速持续行驶。事发路段因施工修缮,用路障封闭了自车道,并引导车辆改道至逆向车道。

车辆检测到障碍物后发出提醒并开始减速,随后驾驶员接管车辆,进入人工驾驶状态。

在此过程中,车辆持续减速并由驾驶员操控转向,但最终仍与隔离带水泥桩发生碰撞。碰撞前,系统最后能够确认的时速约为97km/h。

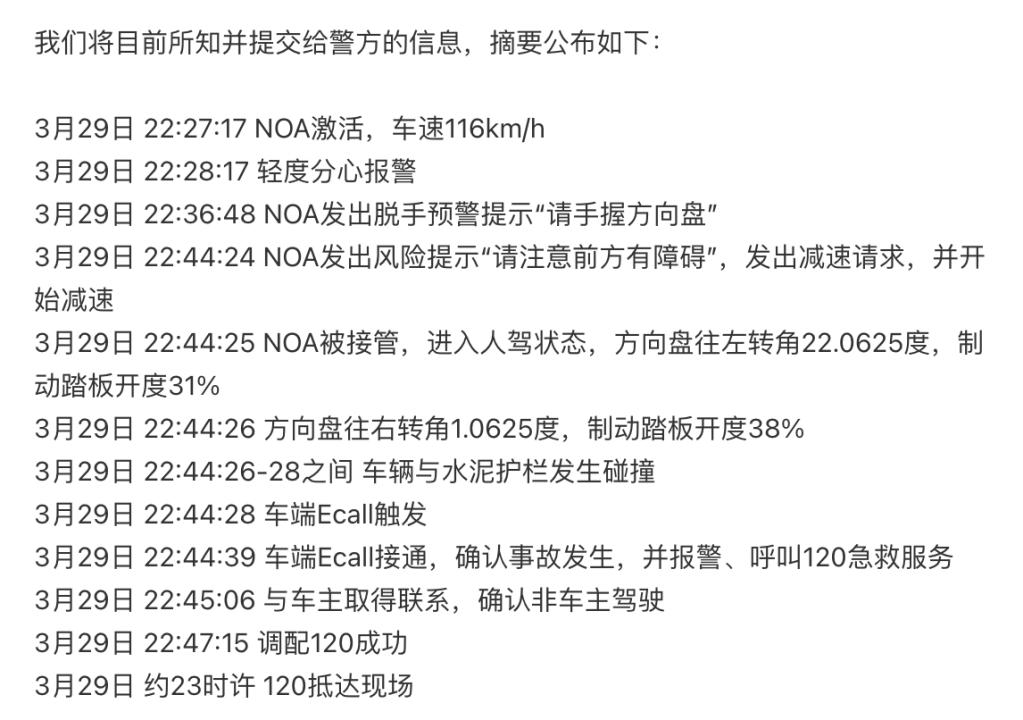

以下为详细时间线:

从22:44:24车辆发出风险及减速请求并开始减速,到22:44:26 - 28之间与水泥护栏发生碰撞,2-4秒的时间内,车辆时速以97km/h撞击至隔离带水泥桩,碰撞引发电池爆燃,最终导致整车焚毁 。

辅助驾驶≠自动驾驶,把生命的方向盘握在自己手上

目前,警方已成立专案组介入调查,更多细节有待揭晓,权威结论也需等待第三方机构鉴定。

但此次事件无疑给我们敲响了安全的警钟:市场上,消费者普遍缺乏对辅助驾驶的准确认知。

根据SAE International标准,L3级自动驾驶要求系统在限定条件下承担全部驾驶责任。在L2级辅助驾驶状态下,驾驶员是责任主体。

目前,所有上市车型配备的都是L2/L2+级别辅助驾驶功能,需要驾驶员全程监控车辆,并随时接管。

但现实中,"无限接近L3"、"可解放双手"、"全场景智能驾驶"、“车位到车位”等等宣传语在媒体文案和车企发布会上时常出现。

曾有车企创始人在发布会上多次强调:打造了中国首款可实现无人驾驶的量产车型。

更有行业高管说出:“智驾帮我开车,我利用这个时间办公”,“国家法律规定方向盘不能离手真的太烦人了,我们的技术已经完全可以解放双手了”等等言论。

这些精心设计的营销话术,极容易让消费者产生严重误判。

根据知名调查机构J.D. Power的调查显示,数量达65%的消费者其实根本没办法分清楚无人车、自驾车的差异,56%的人都会把先进驾驶辅助系统定义成自动驾驶系统。

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)指出,驾驶辅助系统的误用和过度依赖是导致事故的重要原因之一。

这种滥用车辆智驾功能的事故,绝非个例。

据亿欧智库的数据,2023年有62.5%的用户在高速NOA功能下,每100公里需要接管1-2次;而48.6%的用户在城市NOA功能下,每30公里需要接管0-2次。

2024年底,中国汽研发布“极北寒测”报告中强调:复杂环境下智驾不能完全替代人驾。

但各类宣传材料对此只字未提。

在汽车智能化变革浪潮下,智能驾驶已成为车企的核心竞争力和营销热点。

然而,车企必须明确,安全才是技术创新的底线。无论是在智能驾驶能力提升方面,还是在强化用户教育方面,唯有将“零事故”作为终极目标,才能推动行业的真正进步。

同时,值得我们深入思考和探讨的是,以“多少公里接管一次”作为评价辅助驾驶安全性的指标是否足够科学,是否足以保障安全;而以“成功接管率”作为评价指标,是否更贴合安全需求 。

对于广大消费者而言,正确认识辅助驾驶至关重要,这离不开车企的正确引导。在高速场景下开启辅助驾驶时,驾驶员务必保持高度专注,一定要牢牢掌握生命的方向盘 。

探索高速场景路侧信息推送机制,可有效预防该类事件

此次事故中,导火索是“事发路段因施工修缮,用路障封闭自车道、改道至逆向车道”。

其实,高速公路建设完之后需要经常维修,修理过程中的交通安全问题是普遍难题。

在道路非正常运行状态下,借道或者变更方向,靠人工判断尚且有挑战,自动驾驶能否胜任施工路段,更加需要打一个问号。

发生事故车辆为标准版车型,在智能驾驶配置上采用的是Xiaomi Pilot Pro,硬件包括1颗Orin芯片,算力84TOPS,无激光雷达,1个毫米波雷达。

毫米波雷达测距为150-200米,在116公里时速之下,从人类接管到发生碰撞,仅2秒时间。

从自动驾驶骤然切换到人类驾驶,并且夜间行车、紧急情况下,司机大概率处于头脑空白状态,看见、识别并作出反应的能力受限。

特别是,在飞速疾驰的高速公路,如果是突发的撞车、道路塌陷等状况,在千钧之极,无论是人类司机还是自动驾驶,都难以避险。

值得注意的是,德上高速的道路修缮改道,并非突发状况。倘若能将这类路侧信息传递给车辆,让车辆提前了解前方路况,而非等到传感器探知后在紧迫环境下才做出反应,那么车辆必不会以116km/h的高速前行,而是能够提前规划新路径,选择换道行驶。

可以看到,无论是辅助驾驶,还是迈向更高级别的自动驾驶,在高速这类场景下,探索有效的路侧信息发送机制意义重大。

通过把故障车辆定位、路障位置、作业改道等信息上传至高速公路平台/地图,并推送至车辆,实现车与路的联动,就能大幅降低交通事故发生概率 。

业内在这一领域已经展开相关探索。例如,在东北三省通往京津冀的快速通道京哈高速上,河北高速集团京秦分公司布设了毫米波雷达、快球摄像机、抓拍摄像机等设备,能够实时、精准地感知交通事件和气象信息。获得这些信息后,监控指挥中心内的智能管控、数字孪生等多个平台系统会把相关信息通过手机地图提示、高速公路图文情报板、5G短消息、交互式语音应答等多种形式触达司乘人员。

再如,在荣乌高速新线上,为保障车辆安全,雄安交投公司主攻自主技术创新,打造了感知、控制、协同、管理、服务五大系统,以此为基础构建了主动交通控制系统。当前方发生交通事故,主动交通控制系统能够以秒级时间实现感知,随后自动生成速度、车道管控策略,经高速交警确认后,系统会对车道限速进行调节或关闭车道,从而最大限度减少交通拥堵,也避免了二次事故发生。

上述将路侧信息与车端交互的思路,本质是车端和路侧信息的有效联动,是车路云一体化在高速场景的有益实践,可作为预防高速公路类似事故的可行方案。

在具体的场景实践中,车端、路侧信息的交互,要面向车辆和交通的实际需求出发,准确、有效地进行信息交互,才能真正实现车辆行驶安全与交通通行效率的有机融合 。