上周末,在中国电动汽车百人会论坛上,蔚小理的创始人再次合体了。三人再次同框,彼此的境遇已经出现了巨大分化。

公司现金最充沛的李想,在沉默大半年后发福了许多,2025年不再怼媒体了,而是俨然一副AI布道师的派头,到处讲AGI和机器人,还有“底层逻辑”;

“长得老实总被骗”的大师兄何小鹏,在公司触底反弹之后颇有些“黑化”的味道,据说公司内部很多人背地说他成了“黑悟空”,现在的他既老生常谈飞行器,也开始跟外界分享管理上的杀伐决断,何小鹏似乎还暗有所指地说:

“企业得先赚钱,才能花钱,而不是靠融钱。”

似乎,只有被暗指的李斌,还处在焦虑的状态,用李斌的话来说,就是

“别人家孩子都已经上大学了,我们还在复读。”

虽然蔚来的营收创新高,但亏损也创了新高,蔚来的换电模式、智驾系统、公司管理、出海效率,正在全方位遭到质疑,若不是 “融资超人”李斌在年初又从安徽国资融到一笔钱,蔚来似乎就被bad news淹没了。

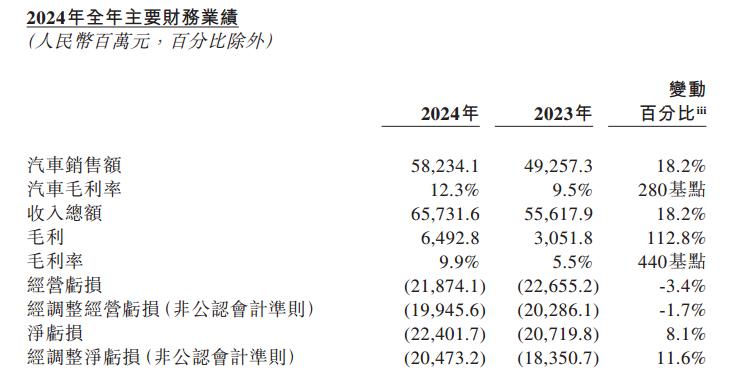

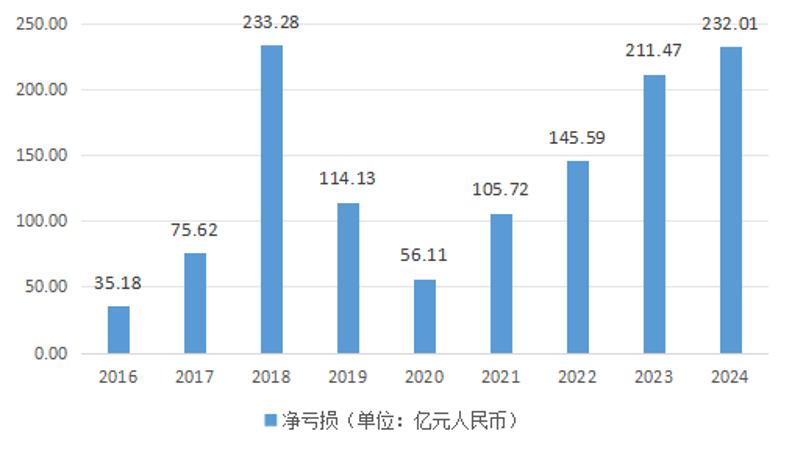

让蔚来被bad news包围的最重要原因,是其2024年财报的寒碜数据:蔚来2024年净亏损继续扩大到224亿,相当于每卖一辆车亏10万元,而后来居上的零跑的一些车型,一辆车还不到10万元;

蔚来2024年财务业绩,来源:蔚来2024年全年业绩公告

时至2025,5年前“御三家”之一的理想汽车早已扭亏为盈,小鹏汽车也在2024年收获“最强财报”,其亏损收窄近一半,毛利率提升 12.8个百分点。

持续烧钱,无法依靠自身造血,也让蔚来的现金流迈向悬崖边缘。截至2024年底,蔚来的现金储备仅有419亿,而且流动负债已超流动资产,资金链断裂的风险与日俱增。市场上已经泛起“蔚来会不会倒闭”的声音。

对于糟糕的经营绩,市场早已用脚投票。2024年一整年,蔚来港股股价跌幅高达52.72%,在众多已经上市的新势力之中可谓“吊车尾”。

上市以来蔚来港股股价走势图,来源:东方财富

在发布业绩公告之后,蔚来高管们便受到来自各种投资人、市场分析师、甚至蔚来用户的轮番轰炸、批评或吐槽。为此,李斌不得不花费很长时间安抚投资者,向市场传递信心。

然而,无论如何解释、画饼,在新能源汽车行业进入下半场比拼之中,蔚来除了继续融资之外,并没有拿出有效的解决方案。

被网友称为2023年之后用两年时间把小鹏汽车“从ICU干到KTV”的何小鹏,用八个成功因素总结了这个绝地反击的过程,我们姑且称为“八段锦”。

那么,对于蔚来来说,如今的窘境则是源于“七宗罪”。

命运之神馈赠给造车新势力的礼物,早已在暗中标好了价格。

任用高管不当,缺少懂Know-How的得力干将

蔚来诞生之初,国内电动车市场还是一片蓝海。彼时行业发展初期,新崛起的造车新势力们的容错率较高。然而,行业进入内卷竞争期,发展逻辑逐渐回归到传统的制造业。

此时,互联网行业出身的造车新势力掌舵人的短板,就暴露了出来。

最典型的例子,就是蔚小理。

但理想与小鹏觉悟的要早一些。

2023年1月1日起,汽车行业出身的马东辉,任理想汽车公司执行董事兼总裁;

在2022年财报巨亏之后,何小鹏在2023年将素有“车圈董明珠”之称的王凤英招至麾下。

两者都不负众望。

特别是临危受难的王凤英,那个“小鹏,你们公司的钢有问题”的提醒,已经在行业内广为流传。

事实上,蔚来面临和小鹏一样的问题,“卖一辆车亏十万的财报”,预示着病情甚至更为严重。

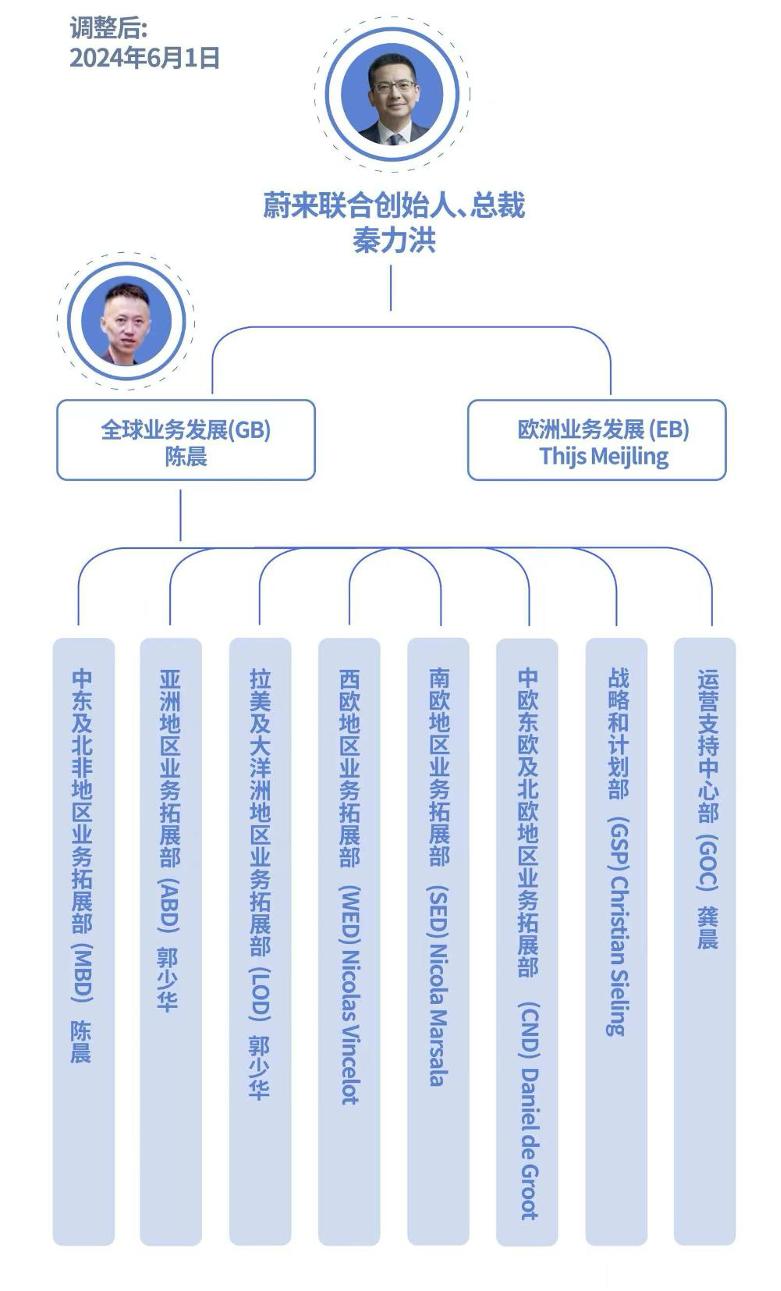

而如果说创始人、董事长李斌还有创立汽车互联网平台的经历与车圈搭界,那现任蔚来总裁、李斌左膀右臂的秦力洪的从业经验却与汽车行业隔了十万八千里。

在加入蔚来之前,大学学法律的秦力洪供职于龙湖地产,担任首席营销官一职,很多人都发现,这6年与汽车行业不搭界的工作履历,已经是频繁跳槽的秦力洪最长的一段工作履历了。回顾其履历,除了一段短暂任安徽奇瑞汽车销售有限公司副总经理的经历之外,与汽车行业毫无关联。

李斌(左)与秦力洪(右)

从结果来看,秦力洪作为把李斌的“道”进行战“术”落地的关键一环,所扮演的角色难言成功。10年时间里,这样不成功的案例有很多。

在2019-2020年间,秦力洪曾招募了多位来自龙湖地产的前同事,包括用户运营高级副总裁魏建、现乐道汽车用户与服务运营负责人夏庆华等。

然而,身为总裁的秦力洪,对于蔚来在专业和经营方面的贡献,一直让外界看不清。

首当其冲的就是秦力洪分管的海外业务。

从2022年开始,秦力洪分管蔚来欧洲业务。2024年6月,蔚来在原有“欧洲业务发展”部基础上新设一级部门“全球业务发展”,负责多品牌及多区域全球业务的拓展,仍由秦力洪分管。

而在他的领导下的欧洲业务,却给蔚来捅了很大的财务窟窿。

虽然蔚来没有披露欧洲业务的具体亏损数字,但从财报表现可窥见一斑。

2020年蔚来亏损已经从114亿元收窄到56亿元,快要接近扭亏为赢。然而从2021年蔚来进军欧洲市场开始,亏损以平均每年增加约50亿攀升。合理预测其中很大一部分钱是亏在欧洲业务上。

2016-2024年蔚来净亏损金额,数据来源:蔚来财报

近期,李斌在北京一场小范围沟通会,坦言蔚来之前在欧洲做得有点重,也交了很多学费。

欧洲市场功亏一篑,反映出蔚来核心管理层在欧洲业务的决策和经营管理都出现了明显的失误。而作为欧洲业务的一把手,秦力洪难辞其咎。

其次,秦力洪主导的“全球精英团队”策略最终也无疾而终。

通过该计划,蔚来高薪引进了福特系高管郑显聪等职业经理人。但这些人大部分最终因理念不合、水土不服相继离职,导致高管频繁更迭,浪费了大量的薪资成本。

李斌在媒体沟通会上说:

“蔚来10年的历史,让主动走人的VP,比任何一个公司都多,有二十多个。”

这其中包括4位CXO级别的高管,当然也有高薪聘请来担任执行副总裁的郑显聪。

作为总裁且负责海外项目,至少应对成本控制、销售渠道、管理优化等环节负有主要责任,而这些恰巧是蔚来一直以来的软肋、短板,而秦力洪显然在这些条块中都缺乏Know-How。

遑论马东辉与王凤英,就连个人没有短板的雷军,尚且让多位小米的联合创始人“荣退”,之后找来卢伟冰做小米手机的总裁,对比之下,蔚来的核心问题就一目了然了。

何小鹏在接受「晚点」采访时,特别提到蔚来,他说他把从雷军那里学到的秘诀转告给了李斌:

“我跟李斌也说,供应链要亲自管,而且要懂。不亲自管跟不懂,都不行。”

李斌也许尚无暇进行何小鹏那样在管理上的“黑化”,但他显然更为缺少一名帮助自己横向打通“部门墙”,在战略落地层面稳准狠的得力总裁。

已经陪伴李斌十余年的秦力洪,显然并不是答案。

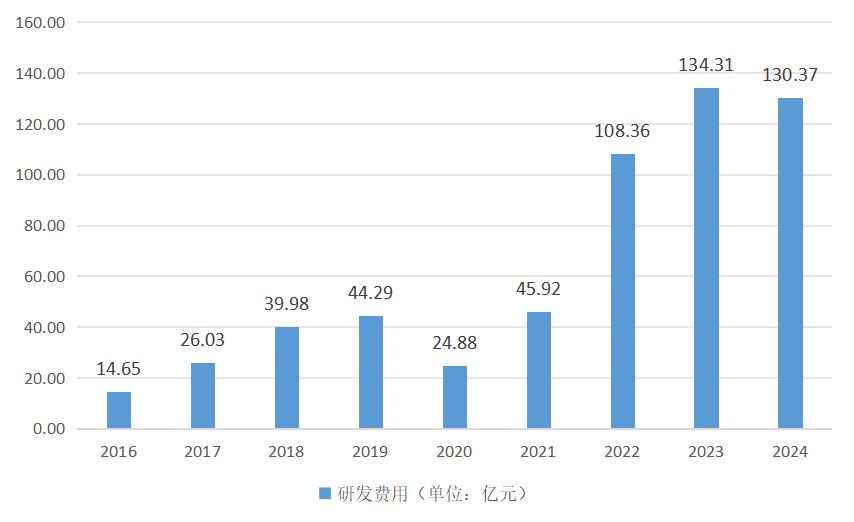

研发费用居高不下,却屡次判断失误

李斌一直以蔚来高额的研发投入为傲,并不断向投资者强调以增强信心。然而,李斌只给投资者看了硬币的A面,却没有给看B面。硬币的B面就是:蔚来的技术研发屡次踏进歧路而浪费巨大。

这要从2021年说起。

虽然蔚来定位高端电动车,但回顾其发展历程,蔚来也不是没有扭亏为盈的机会。

2021年是蔚来最接近盈利的时刻,单季度亏损一度缩窄到了5亿元左右。

然而从2022年开始,蔚来并没有切实去改善亏损状况,反而开始进入研发大跃进时期——蔚来在包括操作系统、芯片、智驾大模型、手机NIO Phone在内的多条产品线,大干快上搞自研。

从2022年开始,蔚来研发费用从46亿一跃上涨到108亿,之后每年均超过100亿。

2016-2024年蔚来研发费用变化情况,数据来源:蔚来财报

2024年蔚来的研发费用达到130.4亿元,超过理想汽车的110亿元和小鹏汽车的56亿元。

然而,如此高强度、大手笔的技术研发却未能转化为实在的产品或技术优势。原因就是蔚来在几条技术路线上都判断失误,智能驾驶的技术路线失误就最为典型。

截至2024年,蔚小理中,蔚来是唯一没有推送“端到端”大模型架构智驾方案的一家,然而蔚来又不是没有“端到端”的产品。

实际上,早在2023年首届 NIO IN上,李斌在发布“12 项全栈技术”就谈到了“端到端”,2024年又是“端到端”占据行业主流话语的年份,蔚来车主本指望研发投入惊人蔚来在2024年下半年会放一个“端到端”大招。

结果,在2024年7月举办的NIO IN上,只等来一个端到端版的AEB,也就是紧急刹车功能。

然而,对这么个尴尬的“端到端”产品,蔚来智能驾驶副总裁任少卿在发布会上用晦涩难懂的PPT来描述,之后再在线下用上万字去跟媒体做介绍。

更有意思的是,一个“端到端”成绩明显不够好的智驾模型,名字起的却非常大气:NWM世界模型。

任少卿在2024 NIO IN上介绍蔚来的智驾思路

其实,投入巨额研发的蔚来在“端到端”智驾技术面前力不从心,也是顺理成章的事——这个“理”,就是蔚来砸重金挖的智驾研发团队、选择的NOP智驾路线,已经积重难返,非大魄力不可以改弦更张。

其实,就在2024 NIOIN召开前不久,在第七届智能驾驶与人机共驾论坛上,蔚来汽车高级总监、资深算法专家、自动驾驶研发规划与控制团队负责人(高级总监)——秦海龙,详细地介绍了蔚来的非端到端智驾方案,然而却在年底离职去了旷视科技。

据「晚点Auto」报道,在2024 NIOIN召开之前,蔚来对自动驾驶团队进行组织架构调整,秦海龙负责的规划与控制部被直接取消。重组后的自动驾驶研发部由任少卿负责。任少卿在这次调整后向团队传达,要放弃业界沿用多年的“感知-决策-规控”的技术路线,这意味着蔚来将更明确地探索用端到端大模型实现高阶智能驾驶。

其实,任少卿在加入蔚来之前,是知名的上一代智驾技术国产大牛公司——Momenta的联合创始人。

而众所周知,Momenta是上一代智驾技术,即利用高精地图搞智驾的公司,其创始人曹旭东早年根本就不看好“端到端”,近年来言论发生180度转折,成为了“端到端”的信徒。

去年底,智驾圈传出一个八大瓜——国家安全部披露了一起国内智驾厂商为国外厂商做非法道路测绘的案件,一开始很多人怀疑是阿里,但阿里很快辟谣,后经媒体「新知百略」考证,Momenta的嫌疑最大。这个八卦也从侧面说明蔚来砸重金搞得的NOP,是做了无用功。

小鹏是公认在国内最早探索高精地图自动驾驶的新势力(小鹏称之为NOA),但在2023 年一季度末,何小鹏就意识到原来基于高精地图和规则做城市 NOA 这条路走不通,觉得应该转。

而对技术巨额投入的蔚来,却屡屡错失技术更新的时间节点。

2024年9 月,华为陆续开始了 ADS 3.0 的推送;

10 月 24 日,小鹏汽车推送天玑 5.4.0,智驾系统 XNGP 全面进入了端到端架构;

同样在 10 月底,理想汽车全量推送了 “端到端 +VLM” 的方案;

与Mobileye深度绑定的极氪破釜沉舟,宁可得罪极氪001车主群体,也要与Mobileye分道扬镳换用英伟达的智驾芯片。

除了自动驾驶技术路线之外,蔚来的其他几个重点研发项目也都貌似进展不顺,比如2023年NIO IN上被隆重推出场的代号为「杨戬」的激光雷达芯片在2024年没了下文,2023年高调发布的NIO Phone市场反应冷淡,结果就是蔚来逐渐收缩手机业务,手机软件团队并入数字座舱团队,资源投入也明显减少。

还有媒体报道称,有大量 NIO Phone流入闲鱼,价格跌至2300元。

大量NIO Phone流入闲鱼折价售卖,来源:什么值得买

在巨亏之下,技术投入规模已经是蔚来为数不多可以拿出来标榜的闪光点,但如果总是押错宝走错路,那么蔚来就真的危险了。

海外市场起大早赶晚集,贸然打高端局

近两年,中国新能源车企出海速度加快,比亚迪、小鹏汽车、极氪等品牌海外销量大增,知名度迅速提升。反观蔚来,早早布局海外市场,但发展极为缓慢,销售状况惨淡,收效远不及投入。

其实,蔚来出海不可谓不早,起点并不低。

考虑到其品牌定位,蔚来早早将出海目的地选择高收入人群居多的北美市场和欧洲市场——早在2016年,蔚来就成立了北美总部。两年后,ES8在北美市场亮相,并计划于2020年进入美国市场。

然而,疫情、中美贸易摩擦等因素打断了其出海计划。蔚来不得不转战欧洲市场。

2021年首站选择了挪威,并为当地消费者提供了一系列激励政策。此后,蔚来还将业务延伸到德国、荷兰、丹麦、瑞典四国市场,并进一步扩大了在欧洲的版图。

在发布会上,李斌多次骄傲表示,蔚来把专卖店开在德国豪华品牌的对面,蔚来的目标是在与“BBA”的竞争中“三分天下有其一”。

然而,这也成为在欧洲烧钱“无底洞”的开始。

自打进入欧洲市场以来,蔚来在欧洲建成了近百家蔚来中心、蔚来空间和服务中心,还有数十座换电站和超充站。还设立了多个研发中心,包括慕尼黑的全球设计中心、牛津的全球极限与前瞻概念研发中心、柏林的创新中心等,同时花重金招徕了大量世界汽车人才。

最后效果,用“雷声大雨点小”来形容并不夸张。

据欧洲机构统计数据,2024年蔚来在欧洲14国的销量仅为1598辆,相比2023年的2364辆下降32.40%,平均一个国家仅卖出11辆。

2024年中国新能源汽车品牌在欧洲的销量情况,来源:明镜pro

蔚来为欧洲市场量身定做的海外子品牌「萤火虫」,主攻高端小型车市场市场,首款车将于今年4月上市。目前来看,其上市不仅要硬扛欧盟加征关税,还要直面BBA们甚至比亚迪等国内同行们同类产品的竞争。

近期其“三重奏大灯”的外观设计也引来市场广泛吐槽。这个品牌在欧洲的前景充满不确定性。

萤火虫在欧洲市场推出的首款车型

对于欧洲市场的起大早赶晚集,李斌对外分析出两方面原因。

其一,是来自于首站选择挪威。

李斌表示,虽然挪威也是欧洲,但挪威是非欧盟国家,和欧洲区别很大。导致出现了误判。而且,他没想到欧洲、德国这几个国家办事这么慢,建个换电站要 10 个月,有的甚至一年。它的销售服务网络的爬坡时间太慢,就意味着贵。

其二,是采取自营模式。

李斌表示,接下来乐道、萤火虫和蔚来品牌进入全球市场,会找当地的合作伙伴。而之前在欧洲五个国家搞直营,初期投入太大。

蔚来在欧洲市场的失败,主管的秦力洪也该负责,但主要责任要由李斌本人承担,因为蔚来的出海,显然是一种没有基于调查研究的莽撞行为。

至于众多车企颇为重视的东南亚市场,蔚来却因为其产品价格高,难以适应当地市场汽车消费低端化需求,导致其始终打不开局面。

成本控制力薄弱,削减和优化的步伐缓慢

战术层面,导致蔚来与盈利渐行渐远的最重要因素,就是造车成本居高不下。

一直以来,蔚来的多项成本费用明显高于理想汽车和小鹏汽车等新势力品牌。主要问题就出在其自身对成本的控制能力薄弱,这其中既有供应链成本,也包括人力成本。

事实上,成本问题对蔚来来说是老生常谈,但却长期被蔚来管理层所忽略。除了偶尔通过裁员等削减多余成本之外,蔚来并没有形成合适自身、有效的成本控制和优化模式。

正常来说,高端汽车毛利率普遍高于低端车。而蔚来汽车的毛利率居然比很多走性价比路线的国内新能源品牌还要低,其供应链的管理水平之低可见一斑。

相比之下,行业内很多玩家早早就开始从成本端上做文章,雷军一直都是行业闻名的成本控制大师,而亲自下场考察细节,控制造车成本,也是何小鹏总结的“八段锦”中最重要的内容。

虽然李斌本人颇为节约,但其“老好人”的管理风格也侧面造成了蔚来养了很多“高薪闲人”,管理效率低下。直到今年,火烧眉毛了,李斌才意识到成本控制的急迫性。为此,他还特意向多家中国制造业龙头企业取经。调研之后,蔚来借鉴果链企业立讯精密的成功经验,随即启动Cost Mining(成本挖矿)项目。

李斌透露,2024年蔚来内部收到了6000多条Cost Mining线索,今年会继续深化。目前尚无法预期蔚来本轮降本效果如何,但从何小鹏给李斌的建议看,控制造车成本的关键,还是CEO本人躬身入局到业务一线。

正如何小鹏所说:

“董事长可以做好人,但 CEO 不能。”

布局中低端市场过晚,乐道增长不及预期

除了成本端之外,蔚来在国内市场的销售表现也受到市场广泛担忧。制约其销量增长的一个非常重要的因素就是蔚来布局中低端市场过晚。

创立之初,蔚来确立了自己的品牌路线,即对标特斯拉Model X,挑战BBA,定位高端消费人群。从蔚来主品牌的产品矩阵来看,截止目前,蔚来SUV售价在33万以上,轿车售价在29万以上。

蔚来主品牌的全系车型及价格矩阵

然而,国内新能源汽车消费需求逐渐走向满足基本出行需要,中低端车型的销量增长明显快于高端车型。同时,伴随着新能源汽车行业内卷化竞争,各大车企新品趋于同质化,进一步限制产品价格上涨空间。

这些因素使得比亚迪、零跑、极氪等主打性价比路线的车企突出重围。而蔚来主品牌因为价格偏高无法覆盖只购买入门车型的消费人群。

面对早已明确的新能源汽车消费低价化趋势,蔚来却迟迟未走出舒适区。直到2024年5月,蔚来才发布聚焦中低端市场的子品牌乐道,并于9月上市首款车型乐道L60。

然而,2024年乐道汽车的整体销量表现不及预期,并没有为蔚来带来第二增长曲线。李斌也在蔚来2024年度财报电话会上坦言,乐道L60的实际销量比预期低30%-40%。

虽然蔚来是中国新能源汽车行业的先驱者,但在中低端市场却是一个妥妥的后来者。想要在林立丛生、对手众多的新赛道里实现弯道超车,其难度可想而知。

换电站运营成本高到惊人,换电模式或面临淘汰风险

伴随着电池充电技术的快速发展,就连蔚来一直标榜、引以为傲的换电模式,或许也将成为其发展的桎梏。

首先,从建设及运营成本来看,重资产的换电站简直就是一个“吞金黑洞”。

蔚来换电站单座建设成本高达150万-300万元。截至2025年3月蔚来已建成超3188座,仅硬件设施投入就超过50亿元。

运营成本来看,叠加租金、人员、电池储备等费用,换电站单站年运营成本约50万元,全年总运营支出超15亿元。目前蔚来换电站的日均换电仅28次,远低于60-70次的盈亏平衡点。

事实上,截至2024年底,蔚来换电相关支出占亏损总额的30%,成为财务负担。换电业务的高投入与低回报,俨然使蔚来陷于“建的越多,亏的越多”的尴尬境地,形成恶性循环。

其次,换电模式扩展性差问题难以解决。

目前,在我国新能源汽车市场中,不同车型电池差异大,差别包括电池的尺寸、结构、规格、材料等。而换电模式要求电池尺寸、接口统一,这就限制了电池采纳及车型设计的灵活性。

同时,电池技术还在加快发展。未来的电池形态,如固态电池,还将实现更薄、更高能量密度。届时,现有换电标准的兼容性将面临淘汰风险,换电站需不断升级设备以适配新技术,还将进一步推高成本。

最后,超充技术或许成为压垮换电模式的最后一根稻草。

高压平台、超充技术的突飞猛进,使得换电模式的未来愈发充满不确定性。近期比亚迪推出1000V高压闪充平台,可以实现“充电5分钟续航400公里”。换电“3分钟满电”的优势将逐渐丧失。

况且,超充无需换电站的巨额基建投入,更适配车企轻资产扩张策略。

有很多车企已经从换电转投超充阵营,最典型的就是特斯拉。特斯拉是最早探索换电技术的车企之一,因为成本问题和超充技术快速发展而最终选择放弃,目前已在全球部署超6.7万个超级充电桩。

华为主导成立超充联盟

2024年4月,华为主导建立超充联盟,吸引了包括阿维塔、北汽、比亚迪、长城、广汽、合众、江淮、理想汽车、奇瑞、赛力斯、小鹏等11家国内一二线车企加入联盟。

事实上,作为吞进黑洞的换电模式的窘境,也可视为蔚来对技术判断失误的又一个例证。

“讨好客户”用力过猛,用户服务本末倒置

蔚来“浪费”的成本中有很大一部分,是为蔚来用户提供汽车以外的服务的开销。

蔚来定位自身高端,强调“用户至上”,注重车主体验本是理所应当。但把用户服务作为核心竞争力,相关成本开销长期居高不下,方式也越来越夸张,结果便适得其反。

2024年蔚来的销售和行政费用高达157.4亿,同比增长了22.2%,超越营收增速,且占收入比重高达24%。相当于每卖一辆车需承担7.1万元成本,远超小鹏汽车的3.6万元/辆和理想汽车的2.4万元/辆。而这项支出其中很大一部分都用来向蔚来的车主提供驾驶之外的服务。

典型的就是蔚来参照“体验经济”理论推出牛屋(NIO House)。NIO House曾是蔚来高端服务的核心载体,如今却因高昂的运营成本和低下的业绩转化效率,逐渐变为财务黑洞。

北京王府井旗舰店年租金高达4000万元,单店年运营成本超3000万元,而全国176家NIO House全年总支出达54.3亿元,相当于每卖一辆车需分摊2.45万元成本。

北京王府井NIO House

曾经有曾有车主在蔚来APP内的社区发起过关于“如果没有牛屋,大家还会不会买蔚来”的投票。结果显示:有77%(1551票/2012票)的车主认为,即使没有牛屋他们也会购买蔚来;有41.57%(338票/813票)的车主一次都没去过牛屋。

NIO House对蔚来车主的价值尚且如此,对潜在客户的实际转化效率显然很低,其销售转化率不足传统展厅的1/3。

和NIO House一同陷入窘境的,人们会第一时间想起同样是起大早赶晚集的奈雪的茶曾推出的 “酒屋”和“奈雪梦工厂”,最后烂尾。

尾声

2025年,李斌用“10年开掉20个高管”来表示自己挽救巨亏的蔚来的决心,然而,何小鹏说,他在2023 一年开掉了 10 个高管,三十个一级中心,他换了 85% 的负责人。

何小鹏推动小鹏触底反弹的“八段锦”,分别是:产品布局、经营提升、AI 能力、体系能力、全球化的变化、大众的支持、品牌向上、势能提升。

“八段锦”也好,“七宗罪”也罢,角度虽然很多,但总结起来其实就是一句话:从互联网公司到大型制造业公司之间的角色切换,是否能够成功完成。

虽然,一泡童子尿浇灭了李想口中“500万以内最好SUV”的幻像,但理想汽车完成了角色切换;

虽然何小鹏长得老实总被骗,G9定位也很失败,但小鹏也基本完成了角色切换;

就看李斌的了。

不切换,就是死。