编注:本文是少数派 Prime 会员试读文章。

我曾经坚定地认为「虽然手机在拍摄性能上不如相机,但对于 99% 的人来说手机也够用了」,于是我在很长一段时间内都一边用 iPhone 拍摄,一边对相机嗤之以鼻……直到我拥有了一台相机。

这一年里,我一有时间就拿着我的相机在街上游荡,拍了好几万张照片。当我在秋天拿到今天要评测的这台 iPhone 16 Pro 时,我突然想要认真地思考一下:这台 iPhone 对于摄影师来说究竟为什么不够用?

这个问题需要分两部分考虑:性能和操作。前者指的是照片的画质,尤其是光线不好时的「高感」画质;存取速度、快门延迟等等,而后者指的是用 iPhone 拍照到底是不是趁手,各项参数的调整是不是方便而精确。

我想通过这篇文章,就上面的两个方面来分享我对 iPhone 16 Pro 的照片拍摄功能的测试,和测试之后我的感想。我希望用一种朴素的方式来测试 iPhone 的照片拍摄性能,那就是拍摄 RAW 图像。这是因为我希望只测试 iPhone 的图像记录功能,而规避「计算摄影」的自动美化对照片产生的影响。所以,在展示测试结果之前,我需要用一些篇幅来介绍绕过「计算摄影」的方法。

▍如何避开计算摄影:RAW 图像

大家都已经非常熟悉的 JPG 图片是一种经过了「有损压缩」的图片格式。简单来说,当相机拍摄一张 JPG 格式的照片时,它会把来自传感器的数据进行一系列的调整与压缩,从而得到一张「或许能满足大部分人审美」的印刷品。之所以说「印刷品」,是因为这个过程像打印一样,是不可逆的。这就好比,如果你觉得一张已经洗出来的照片让你不满意,那也没办法,因为它已经被打印出来。你不能让打印机把它吸回去重新打一遍。

与之对应的是 RAW 格式。这并不是只一个单一的文件格式,而是指一类由相机传感器记录,只经过最少的数据处理而得到的图像信息,而不同相机厂商都有自己的 RAW 文件格式。准确地说,它甚至不是照片,而是一些可以被「冲洗」从而得到照片的数据。一个 RAW 文件中包含非常大量的数据信息,而这种大量的信息反映在照片中,就给一张照片的后期处理和调整提供了很大的操作空间。

我们用下面的这个例子来说明 RAW 中包含的信息到底是如何有利于我们的调整的。首先,我们来看一个 RAW 文件:

一个 DNG 文件的图标

对,我们什么都看不到,因为它只是一些图像的原始信息,而不算是一张图片。我们需要用一些支持 RAW 编辑的工具来打开它,比如 Lightroom。

用 Lightroom打开之后,我们看到的是这样的一张图片:

用 Lightroom 打开一个 RAW 文件

这是一个 RAW 图像没有被处理时的样子。这个直接输出的结果,便是我们经常念叨的「直出」。这张图片反差极大,亮的太亮,暗的太暗,可以说完全没法看。但因为原来的 RAW 文件保存了大量的光线信息,我们可以后期进行调整,选择性地展现出我们想要的样子:

后期调整后的 RAW

在调整中我尽可能地把亮部和暗部本应可以看到的细节都还原了出来,根据自己的审美保留了一定的对比度,也对颜色进行了一些调整。这和上面那张未经处理直接打印的图之间的差别,不可谓不大。

这时你可能想问,那如果我拍摄一张 JPG 再处理,会是什么样?我们把未处理的 RAW 直接导出成 JPG,再做类似上面的处理,得到的结果长这样:

在 JPG 的基础上直接做调整的结果

这里我几乎还原了上一张图中我的编辑,但很遗憾的是,天空高光部分的信息在 JPG 文件中已经完全丢失,我们还原不出来。阴影部分也是类似地被丢失,无论你把亮度拉得多高,黑色都是那么黑,已经无法还原。所以如果你一开始就选择用 JPG 格式来记录照片,那这张照片多半是救不回来了。

我相信这个例子已经让你看到了一部分拍摄 RAW 的必要性。而这里我想说的是,如果你在相机设置中选择以 JPG 格式来记录,那你将无法真正得到自己的照片,因为相机的算法会替你做出大量不可逆的选择来更改你的照片。如果你使用的是一台性能强大的相机,而且如果你信任相机算法的审美,那直接让相机输出一张平衡过的 JPG 也不失为一种偷懒的选择。但是对于 iPhone 来说,除了后期调整的空间,「计算摄影」的算法还会让你的照片看起来像泡了水一样,充满涂抹感。如果你想知道这是什么感觉,后文中会有大量的例子。

这里还有一件不得不提的事情是所谓的 Apple PRO RAW。想要在 iPhone 上拍摄我在上面介绍的 RAW 照片,我们只能使用第三方的相机 App。我常用的是 Halide Mark II。

这是一款支持手动调整各个拍摄参数、手动对焦、峰值对焦预览的相机 App。相比之下拍摄 PRORAW 就更方便:你只需要在相机设置中打开 PRORAW 的开关,再在拍摄时从系统原生相机 App 中选择以 PRORAW 记录。在下文中我们依然保留这个称呼,把「朴素而尽量绕开算法的 RAW」称为 RAW,而 Apple ProRAW 简称为 PRORAW。苹果官方的说法是:

Apple ProRAW 将标准 RAW 格式的信息与 iPhone 图像处理技术完美结合,让你能够更灵活地编辑照片的曝光度、色彩和白平衡。

透过这一说法,我们还是可以看出,就算 PRORAW 是一种 RAW 格式,我们也不会得到一张未经算法处理的照片。我们会在稍后的测试中看到 PRORAW 的表现究竟如何。

▍测试

本文中的测试都以夜间拍摄为主。目前比较常见的一个共识是,在白天光线条件好的时候,手机拍照的成像质量已经越来越好,以至于很多时候人们都无法区分手机和相机拍摄的照片。但真正让两者拉开差距的,则是夜间拍摄时的表现。如果只是追求拍摄的照片「能看」,那这一点体现得就更明显。所以我不打算测试 iPhone 在白天光线充足时的表现。

作为一次相机测评,这篇文章的测试并不会很全面。包括对焦、镜头锐度、畸变这些在相机评测中常常出现的测试项目,这里都不会提到。对于手机摄影来说,我更关心的是「能不能拍到能看的照片」,而很多传统项目对这一点没什么影响,甚至有点不相关:谁会关心手机的景深和焦外成像光斑形状(bokeh)呢?所以我在这篇文章里面关心的主要是 iPhone 16 Pro 「主摄」在低光环境下的表现。

我的测试思路是这样的:

不同参数下 RAW 和 ProRAW 的对比。采用 iPhone 16 Pro 在固定机位,以不同的参数设置分别拍摄。

实际使用中的测试。我带着我的 iPhone 16 Pro 走上夜晚的街头,以测试它在严苛的光线条件下是否真的够用。

为了能够更精确地控制拍摄参数,我全程都使用了第三方相机 App,包括 Halide(首选)和 ProCam(在 Halide 无法控制 PRORAW 的曝光时使用)。在拍摄的全程我都只使用了单次曝光,没有使用任何特殊的「夜景模式」。

我带着我的 iPhone 16 Pro,在日落之后上了街。

固定视角的测试

这部分我主要想测试的是 iPhone 16 Pro 的主摄在不同的感光度—快门时间的组合下,所呈现的图像质量。当然,这里我尝试模拟的是一般相机上所谓的「程序自动」模式,在不改变曝光程度的情况下同时,让感光度和曝光时间一个增加,一个减少,从而测试这个传感器在不同的感光度设置下呈现的噪声。若无特殊说明,下文中的图片皆用 iPhone 16 Pro 拍摄。

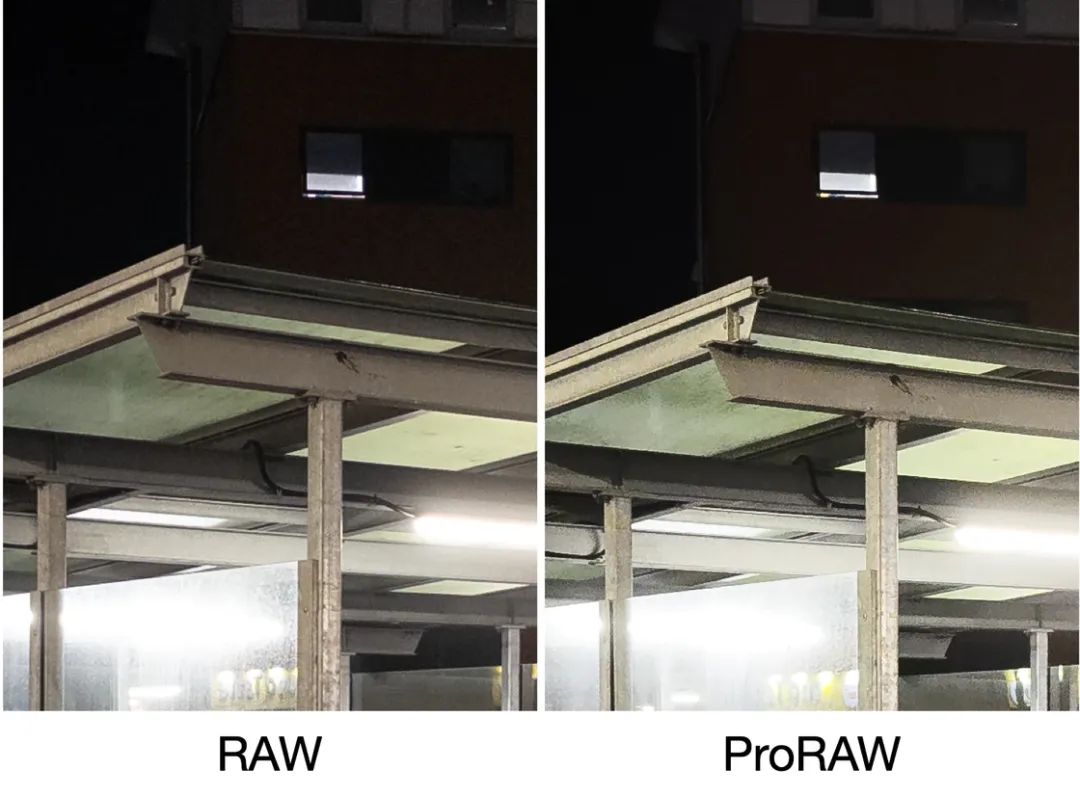

低感光度的对比。 我们先来看一组低感光度拍摄的照片。照片进行了裁切,从而我们可以更好地观察细节和噪点。用 iPhone 16 Pro 主摄像头拍摄:

1/30 秒,ISO 200

对于我来说,1/30 秒是一个长到已经几乎无法控制的曝光时间,因为我几乎总是在行进中拍摄。如果能够站在那里不动,那 iPhone 的机内防抖倒是似乎够用。对于一般的相机来说,ISO 200 是一个非常低的数值,而对于 iPhone 来说它已经是一个处于「能用」范围内中间的数值。

可以看到,ProRAW 相比 RAW 有非常明显的「涂抹感」。我们可以看到一些阴影与高光交叉处几乎完全消失的边界。本应存在的纹理也有一定程度的丢失,比如那根竖直方向的柱子上的斑点。

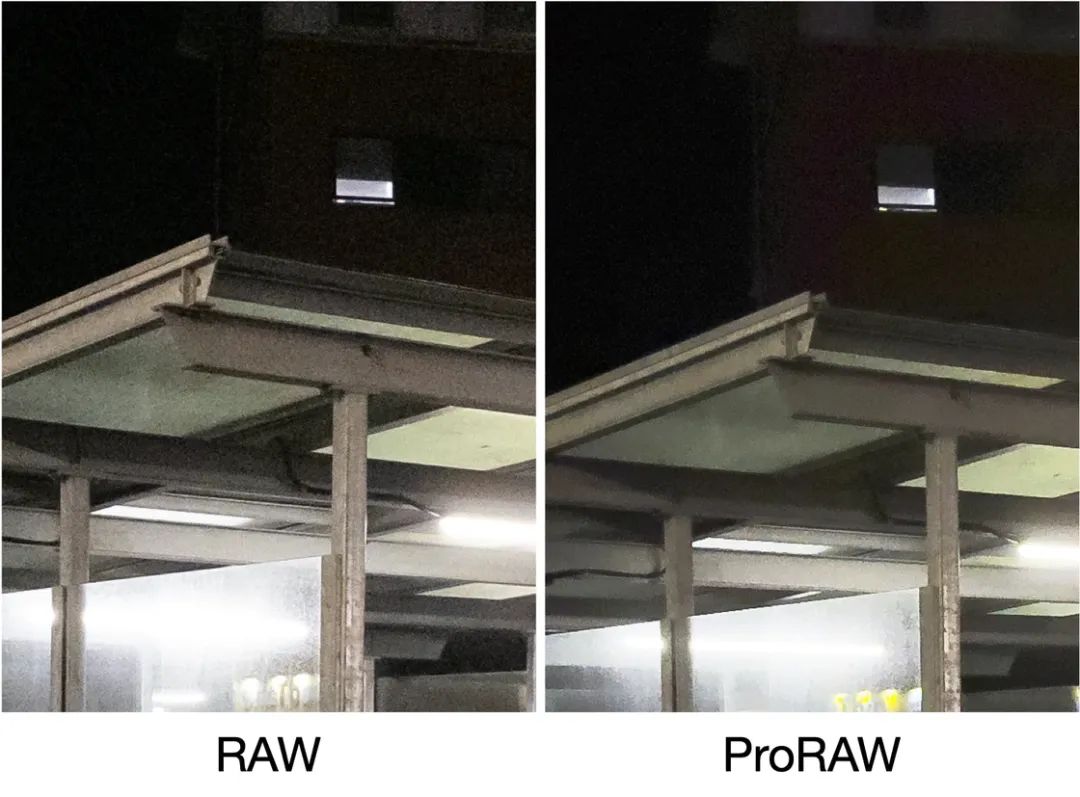

高感光度的对比。 这是我们主要关心的情况。不得不说,实践是重要的。在做这个测试之前我设想的是,在 ISO 到达 1000 时,RAW 的噪点变得狂野,导致照片中原有的纹理被严重污染以至于图像质量不再能用;而我对 PRORAW 的期待是,因为降噪算法,一定程度上保留了图像中的纹理,但也不可避免地带来了一些涂抹感。

可是照片自己说了话:ISO 1600 的 RAW 仍然非常可用,而真正狂野的是 PRORAW的降噪算法。放大观看右边那张图,我仿佛在看一张在水里泡了一下午的照片。

1/250 秒,ISO 1600

对于我来说,只是这一个缺点,就足以让 PRORAW 彻底出局。我不知道这是不是出于对计算摄影在潜意识里的厌恶,但这样的涂抹感让我觉得照片不真实。

边缘画质。 一个很明显的现象是,对于 RAW 来说,当感光度到达 ISO 1600 时,画面边缘部分的噪点明显多于中心部分。这可能是因为在测试时拍摄的画面边缘部分的光线本来就更暗。在 ISO 3200 时这个现象导致 RAW 已经不太能用:

可以看到右半部分在边角处已经出现了一些五颜六色,失去控制的噪点。我没有测试介于 ISO 1600 和 2000 之间的感光度,但我还是建议把它控制在最高 ISO 2000。

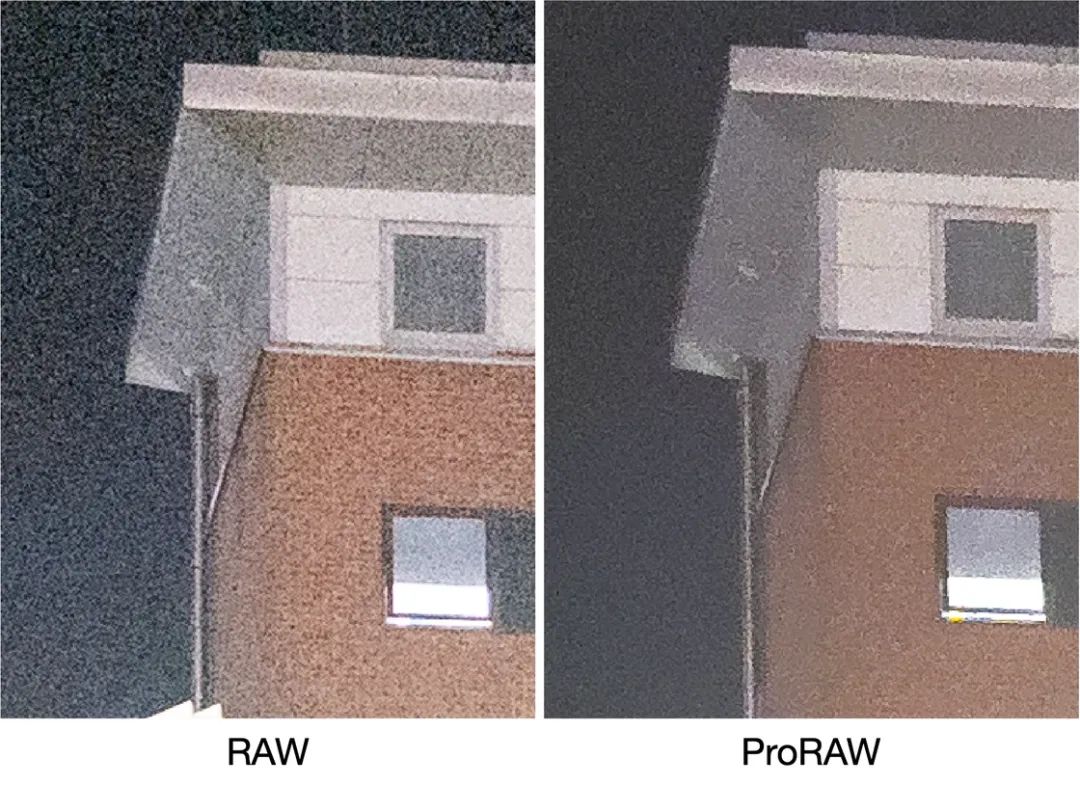

暗部细节的对比。 为了在一定程度上测试 RAW 和 PRORAW 在宽容度和后期空间上的差异,我们把曝光拉高,观察一下上面那张 1/30 秒,ISO 200 的照片。可以看到,在拉高曝光后,图片的暗部呈现出很多的噪声。我们在左边的 RAW 图片中可以看到墙上的砖缝,但是在右边的 PRORAW 中,降噪算法已经几乎完全抹去了墙上的纹理。

1/30 秒,ISO 200

固定视角测试的结论 :ISO 2000 几乎是 iPhone 16 Pro 能保持合理画质的极限。在感光度低于这个数值时,我们能获得大体上干净的照片。另一方面,得益于光学防抖,长达 1/30 秒的曝光也能让我们获得一张清晰的照片。

在文件格式方面,我们看不到 RAW 和 PRORAW 在宽容度方面明显的差异。两者之间最明显的区别是,RAW 保留了我们需要的细节,但也保留了照片原有的噪点。在夜间拍摄时,由于我们常常需要提高感光度,这些噪点会变得有些明显。在 ISO 2000 以下时,照片的整体画质还是相当可用的。另一方面,PRORAW 总是会执行大量的降噪算法,在减少噪点的同时也导致画面的细节丢失,给整个照片带来一种不可逆的涂抹感。

实际使用中的测试

这部分的测试思路是这样的:我测试三个模式的拍摄:4800 万像素的 ProRAW、1200 万像素的 ProRAW,和普通(1200 万像素)的 RAW。在每一个模式下,我分别测试自动测光、自动测光 -1EV 和手动曝光。之所以这样安排是因为 iPhone 对普通 RAW 的测光常常表现出过曝:画面亮到不必要而且曝光时间和感光度都非常高,导致画质非常差而且可能导致高光部分信息丢失。

在看图之前我需要提及一些对于拍摄影响很大的因素。在 iPhone 上,无论是原生的相机 App 还是第三方 Halide App 都不支持连拍 RAW。原生的相机 App 只能拍摄 PRORAW,而这需要大量的数据吞吐,所以常常响应很慢而且有快门延迟。更糟糕的是,当你每次用原生相机 App 拍摄一张 PRORAW 之后,它会有几秒钟完全瘫痪的时间,大概是在存储数据。曾经我认为 Halide App 能解决系统原生相机很多的问题,但最近不知是不是适配问题,它的反应也是非常慢,而且在 PRORAW 模式下更是完全无法单独控制曝光时间和参数。

48MP PRORAW

这本来是我最不看好的一个模式。我不觉得自己需要太多的像素,而更重要的是快速的响应和高速快门下仍然可用的图像质量。但 PRORAW 是目前 iPhone 上唯一支持 4800 万像素的图像格式。在光线充足时,如果你想要最大限度地保留图片的细节,那么这或许是唯一的选择。

我的 48MP PRORAW 都是使用第三方 Halide App 拍摄的。根据 Halide 的描述,对于 PRORAW 我们能做的调整只有曝光补偿,而无法单独调整曝光时间或者感光度。

1/13 秒 (!),ISO 800,0EV ,48MP PRORAW

可以看到,这张照片的确保留了非常大量的细节。因为拍摄主体和我都是静止的,1/13 秒这个不太靠谱的曝光时间也并没有造成画面的模糊。考虑到夜间的光线本来就不好,这张照片可以说是 48MP PRORAW 的高光时刻了。

再来看一张乍看不错,但被算法降噪泡了水的照片:

1/20 秒,ISO 640,0EV ,48MP PRORAW

和上一张照片类似,这张照片并没有很高的 ISO,但或许是因为画面中本来就缺少纹理,这张图就显得有些过分地平滑。这显然是拜 PRORAW 的算法降噪所赐。

1/50 秒,ISO 100,0EV ,48MP PRORAW

我在这张图的后期处理中稍微增加了锐化和纹理,还手动加入了一些噪点。得到的效果对于我来说明显比算法降噪后的强不少。当然,这是我个人的审美偏好。

1/50 秒,ISO 80,-1EV ,48MP PRORAW

这张图实在是不太能用,所以我就没做任何后期处理。可以看到,虽然 iPhone 的传感器防抖在站定时还是非常有用, 但在行进中拍摄时,它就派不上用场了。值得注意的是这里我已经采用了 -1EV 的曝光补偿,但程序仍然把 ISO 保持得很低,而采用了一个不合适的曝光时间。

1/100 秒,ISO 160,-1EV,48MP PRORAW

明亮的环境加上刻意拉低的曝光补偿,依然没有改变算法降噪矫枉过正的事实。

12MP PRORAW

或许这是苹果自认为最成熟的「专业」照片格式,但因为太多算法的存在我对它没有抱太大期望。

1/25 秒,ISO 1250,0EV,12MP PRORAW

手动加入噪点以消除了一部分的涂抹感。效果还行,尤其是原图的动态范围值得赞美。

1/50 秒,ISO 800,-1EV,12MP PRORAW

又一张糊掉的行进中拍摄。一般在这种场景中我的安全快门速度不超过 1/160 秒。

1/50 秒,ISO 500,-1EV,12MP PRORAW

就算是我手动添加了噪点还拉高了锐化,强行的降噪还是让这张图糊得很难看。难得的是,虽然这是行进中拍摄,它也没有虚掉。

1/50 秒,ISO 200,-1EV,12MP PRORAW

同上,让人难受的降噪。

12MP RAW

这是我个人最喜欢的一个格式。没有算法,完全可控。再次提一下,iPhone 在拍摄 RAW 时的测光似乎有些问题,尤其是在夜间它会让照片没理由变得非常亮。不知道这是不是第三方软件 Halide 的问题。

1/35 秒,ISO 800,0EV,12MP RAW

一张典型被玄学测光毁掉的照片。过高的曝光值让整个画面毫无必要地变得非常明亮,而过长的曝光时间让画面稳定很成问题。但是我们也可以看到,得益于 RAW 的宽容度,如果我们把这个情况视作向右曝光,那暗部的细节可以得到非常好的恢复,同时高光的过曝也不是无可原谅(比如下张图)。

1/50 秒,ISO 800,0EV,12MP RAW

这张图的原片看起来和上面那张图差不多亮,让人想戴墨镜。但是如果后期降低曝光值(我在 Lightroom 中把曝光值拉到了 -1.14,高光拉到了 -78),那得到的画面是相当不错的。图片中的细节和纹理都得到了合理的保留。

接下来是我最常用的将曝光补偿放到 -1EV 的 12MP RAW。

1/50 秒,ISO 500,-1EV,12MP RAW

我几乎没有在后期中对这张图的光线做本质的调整,只是略微拉低了高光部分的亮度,从而还原了亮部的细节。照片清晰锐利,细节和纹理都有合理的保留。

1/50 秒,ISO 800,-1EV,12MP RAW

同上,只是曝光时间让我觉得还是略长了一些,导致图片有点动态模糊。

1/50 秒,ISO 250,-1EV,12MP RAW

这是一张行进中拍摄的照片。1/50 秒的曝光时间还是太长,导致动态模糊已经让这张图不太能用。可以看到程序曝光系统偏执地将感光度保持在了 ISO 250 这个低得没有必要的水平。

再往下是我手动设置参数拍摄的 12MP RAW。在夜间这是最安全实用的选择。

1/250 秒,ISO 1000,12MP RAW

因为我常常在行进中拍摄,1/250 秒的曝光时间对于我来说才是安全的,不会轻易让照片拍虚。这张图的暗部原本是偏暗的,但我在后期处理中把局部区域做了调亮(比如这几个人的脸)。可以看到非常明显但无伤大雅的噪点。

1/250 秒,ISO 2000,12MP RAW

其实这张照片让我有些惊喜。这个酒吧门口的区域或许是我能遇到的光线最差的场景。我很喜欢这种灯火阑珊,却还有人在流连在门口的画面。其实这张照片中我可以把曝光时间略微调长,这样可以稍稍降低 ISO 从而减少噪声,但没有必要。虽然噪点非常明显,但我并不介意这种真实的,不影响画面主体呈现的噪点。

1/250 秒,ISO 2000,12MP RAW

类似于上一张图,这张图的光线环境也是非常地差,尤其是画面中人物身上更是没有什么光照。噪点清晰可见。事实上我们还可以看到这张照片没对上焦。我认为没对上焦的情况在 iPhone 上其实不占少数,但因为这个小小的传感器景深本来就不明显,我们也就很少会注意到这一点。

1/125 秒,ISO 2000,12MP RAW

真实的噪点。有趣的是因为这张图对焦在近处的雪人上,我们甚至能看到这个 ƒ/1.8「大光圈」带来的真实的物理虚化。

实际使用中测试的结论 :即使在光线非常差、拍摄环境严苛的情况下,我们仍然能够通过手动调整参数让 iPhone 拍摄出一张「能用」的照片——除非你的要求是把它打印成 A3 或者以上的尺寸。正如固定视角拍摄呈现的那样,PRORAW 会在几乎一切情况下加入降噪,让画面虚假地光滑,并丢失大量的细节。另外,iPhone 的程序测光总是会刻意降低感光度,而使曝光时间常常保持在令人尴尬的 1/50 秒。在固定拍摄时这个时间还算可以,但在行进中拍摄时这个曝光时间就非常不合理了。在手动曝光测试中我们可以看到,就算我们把感光度提高到 ISO 2000,画面中的噪声也不太会影响到主体的呈现,所以在夜间拍摄时采用手动曝光是可靠的选择。就得到的成片来说,我最喜欢的是手动曝光得到的照片。

▍是什么让 iPhone 无法替代相机:操作

看到这里你可以松一口气了。我们接下来讨论的将是一些颇为主观的话题:作为一台相机,iPhone 到底是不是趁手。

所谓「趁手」是一个主观的评价。对我来说,在一台趁手的相机上,各项功能的调整都可以精准快速,而常用的调整尽可能都只在最浅层级的菜单中。在传统的相机上,我们常常可以看见一些转轮、拨盘和大量的物理按钮。这些实体操作能让我们在不打开任何额外选项的情况下就对参数进行直接的调整。

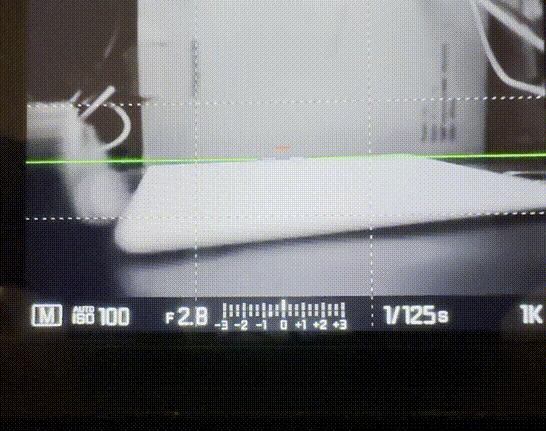

相比之下,如果你打开一个 iPhone 上的手动相机 App,你看到的操作是这样的:

这或许是 iOS 平台当今最热销的手动相机。在打开手动模式后,我们可以进行这些调整:

在取景画面左右滑动可以调整 ISO;

在取景画面上下滑动可以调整曝光时间;

转动快门键旁边的刻度盘可以进行手动对焦。

总的来说,这就是我们在 iPhone 上能调整的所有拍摄参数。乍得一看,每一项调整都已经直观得不能再直观了,而且在这个触摸屏幕上也没有滑动以外更好的调整方法。但这些本应便捷的交互实则给人非常大的压力。

一个简单的问题:在上面这个画面,如果你不能让手指严格地往水平或者竖直方向滑动,那这到底会调整哪个参数?另一方面,实体转轮的一大好处是,它在每转动一个位置时会有一个明显的段落感,简单来说就是每转一格就「咔哒」一下。这样踏实的触觉反馈让使用者能清楚地知道自己究竟降低了几个等级的曝光补偿,或者其他参数。相比之下,Halide 所有的这些参数都是连续变化的,你根本无法估计你的手指滑动某个距离时,对应的参数已经被改变了多少。

总之,如果只有触摸屏幕上的交互,那有下面这些问题:

调整一个参数的时候必须要看着屏幕,

需要时刻注意不能误触(点名批评 iOS 系统相机的上拉菜单,比如调整闪光灯和自拍计时器的按钮),

被调整时,相机缺少反馈。

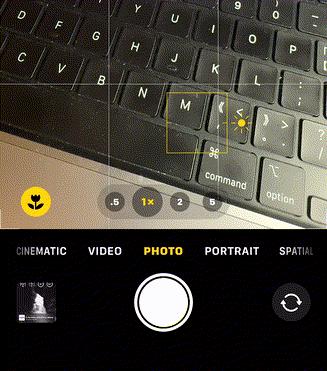

当然,这些问题想被解决是很难的。相机 App 的交互设计在这么多年的发展后相对已经固化,我们也很难想到一个本质上更好的解决方案。但有一些相机上自古即有,但至今难在手机上看到的功能。在这里我最想提到的一个功能是,在相机上我们常常能看见所谓的「模式设置」。它允许我们在需要保持一些参数固定的基础上使用相机的测光功能,自动地设置其他的参数。比如,如果你在相机上设置了「快门速度优先」,那么你可以固定快门速度在一个合适的数值,而允许相机自动根据拍摄场景的光线环境来调整光圈大小和传感器的感光度。虽然如今的手机上少有可变光圈,但快门速度和感光度仍然是两个相互独立的曝光参数。那为什么我们不能拥有一个「快门优先」模式呢?

在相机上固定曝光值和光圈时,调整曝光时间会导致 ISO 感光度的自动调整

举个例子,上面所说的「快门优先」模式在夜间拍摄时是很有用的。由于光线不足,自动曝光常常会让快门速度变得很慢,导致拍虚。这时如果能固定快门速度在一个合理的时间(比如 1/125 秒),就可以让手机自动提高 ISO 感光度从而拍下一张「不糊」而且亮度合适的照片。不幸的是,现在的摄影 App 少有这种功能。如果你想缩短曝光时间,那必须同时手动拉高感光度,否则图片会是漆黑一片。我想不到这个功能在实现起来有多么的困难,但这个功能的缺失只能说是苹果或者开发者真的不在意摄影师的使用体验。

无用又多余的相机控制按钮

我本来想在引言部分的结尾处写这样一句话:

为了表达对所谓「相机控制」按钮糟糕设计的不屑,这是我在本文中最后一次提到它。

苹果这些年来一直在增加能够从锁屏直接启动第三方相机的方式(现在这些方式至少包括 widget 组件、下方手电筒按钮、控制中心和相机控制按钮),但没有一个真正地可靠,令人遗憾。在写下上面那句话的时候,我刚拿到我的新手机两周。当时的我觉得这个按钮只是不伦不类,难以使用,而且鸡肋。但这些天来这个按钮对我来说已经不是简单地鸡肋,而是碍事,让人恼火。

可以理解,苹果希望在 iPhone 上建立一些新的,类似于传统相机的物理按钮和拨轮。但是问题在于,无论是按钮还是拨轮,它们的功能都是一对一的,而手机上很难加入那么多的物理拨盘,从而满足广大用户的需求。于是设计者就像当年 iPhone 抛弃物理键盘,引入屏幕上的虚拟一样,做出了如今的这个相机控制按键。它既是按钮,又是拨轮,还集成了各种不同的功能。

但事实上,这个按钮/虚拟滑块在手感和功能方面都和实体按钮/转轮相差甚远,因为:

它缺乏准确的触感反馈,你不看屏幕是无法知道你有没有调整某个参数、调整了多少;

功能太多,让你在下手前并不确定你划一下会调整哪个参数。

但让我对这个按键的态度从无所谓转成了厌恶的是,用右手竖持手机时容易误触。在我想要拍照时,我的右手拇指总是会不太稳定,从而让相机控制按键以为我在上面滑动我的手指。

毫无防备的误触。想要关掉这个烦人的菜单,还得先点一下屏幕其他地方,但这样一来又会触发曝光和对焦锁定,让人无语。

综上所述,我个人十分不看好这个相机控制按钮。鉴于我到现在都因为一些不明的 bug 没有用上 Apple Intelligence,我更希望这个相机按钮干脆消失。

▍附录

这里我会展示一些比较零碎、和上下文没太大关系的测试内容和样片。

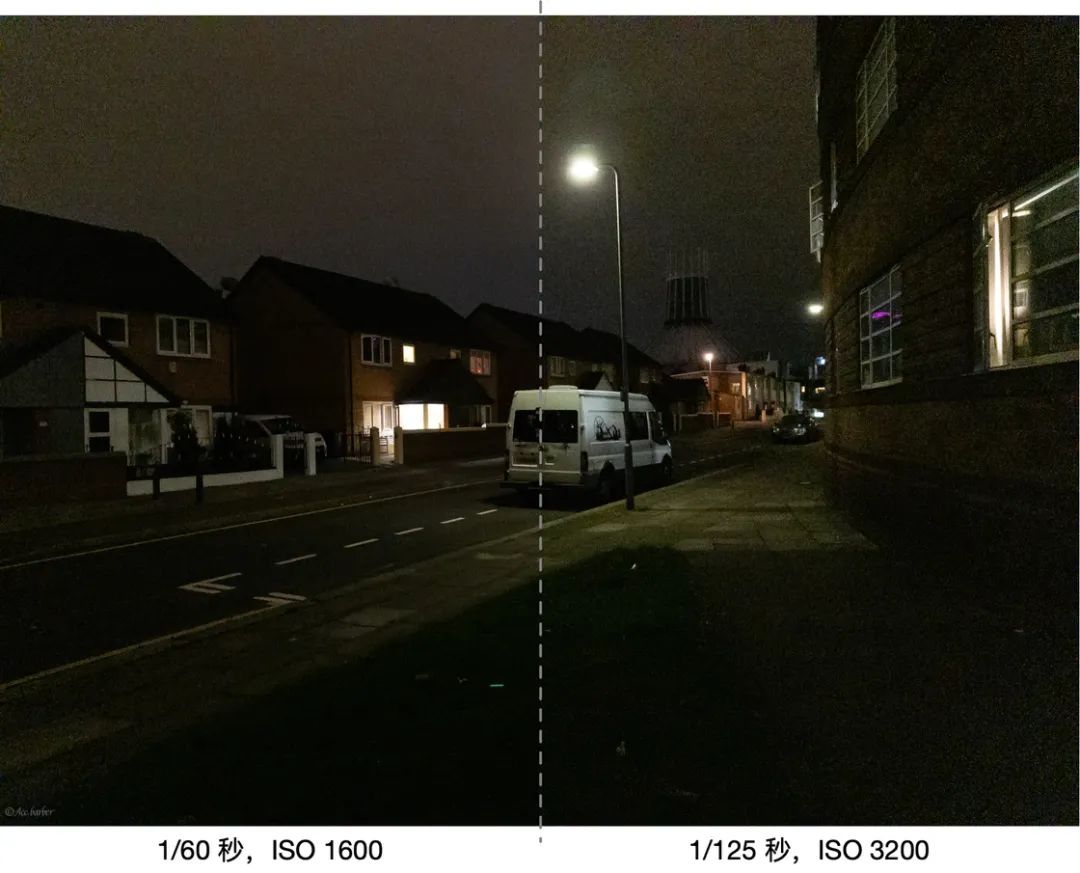

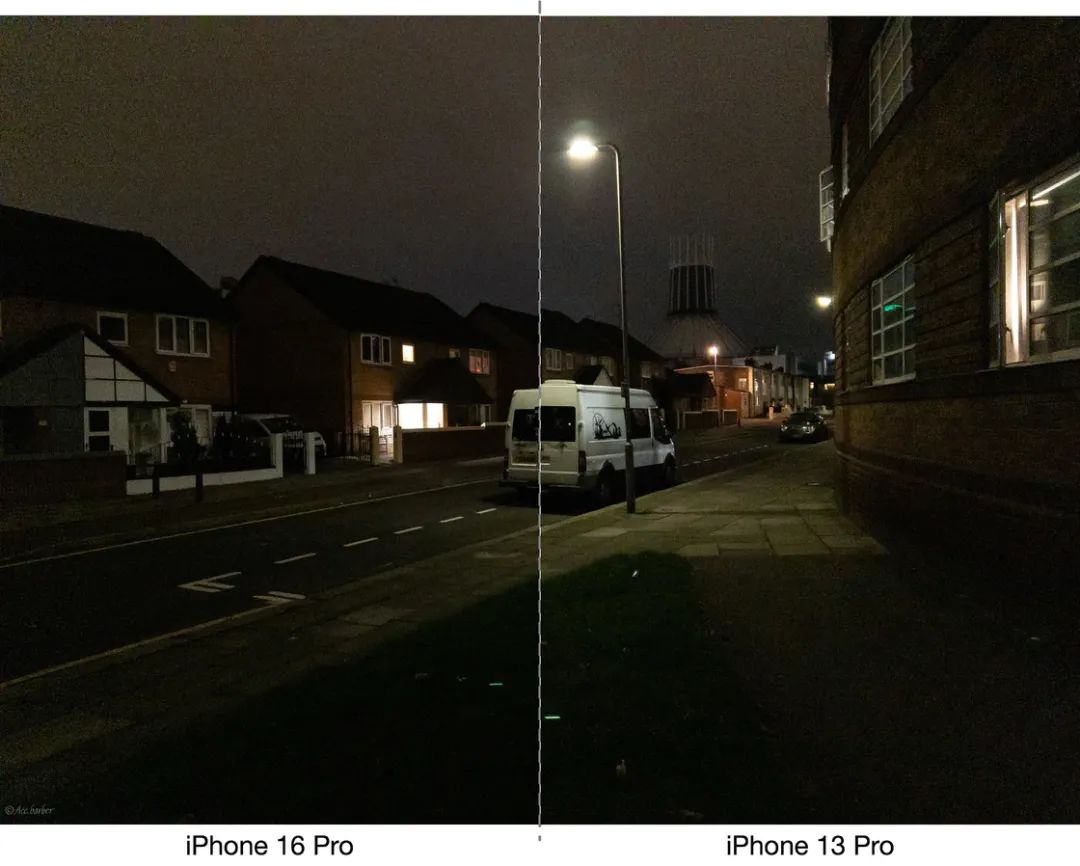

iPhone 16 Pro 和更老机型的对比。 这里展示了由 iPhone 13 Pro 和 iPhone 16 Pro 采用相同的快门时间和 ISO,在同一个视角拍摄的照片。

1/60 秒,ISO 1600,12MP RAW

说实话,我看不出它们有什么本质的区别。我本来以为相同的 ISO 1600 下 iPhone 13 Pro 的噪点会更严重,但这样看来也并没有。为了说明这一点,下面还有局部放大的对比:

1/60 秒,ISO 1600,12MP RAW

这个区别依然不明显。或许我们可以勉强看出右边的噪点颗粒比左边小一些、软一些。这样来看,我不觉得 2021 到 2024 这三年的 iPhone 升级带来了多大的进步。但是如果我们再来看用 iPhone XR 拍摄的版本:

1/60 秒,ISO 1600,12MP RAW,iPhone XR 拍摄

这才是肉眼可见的进步。

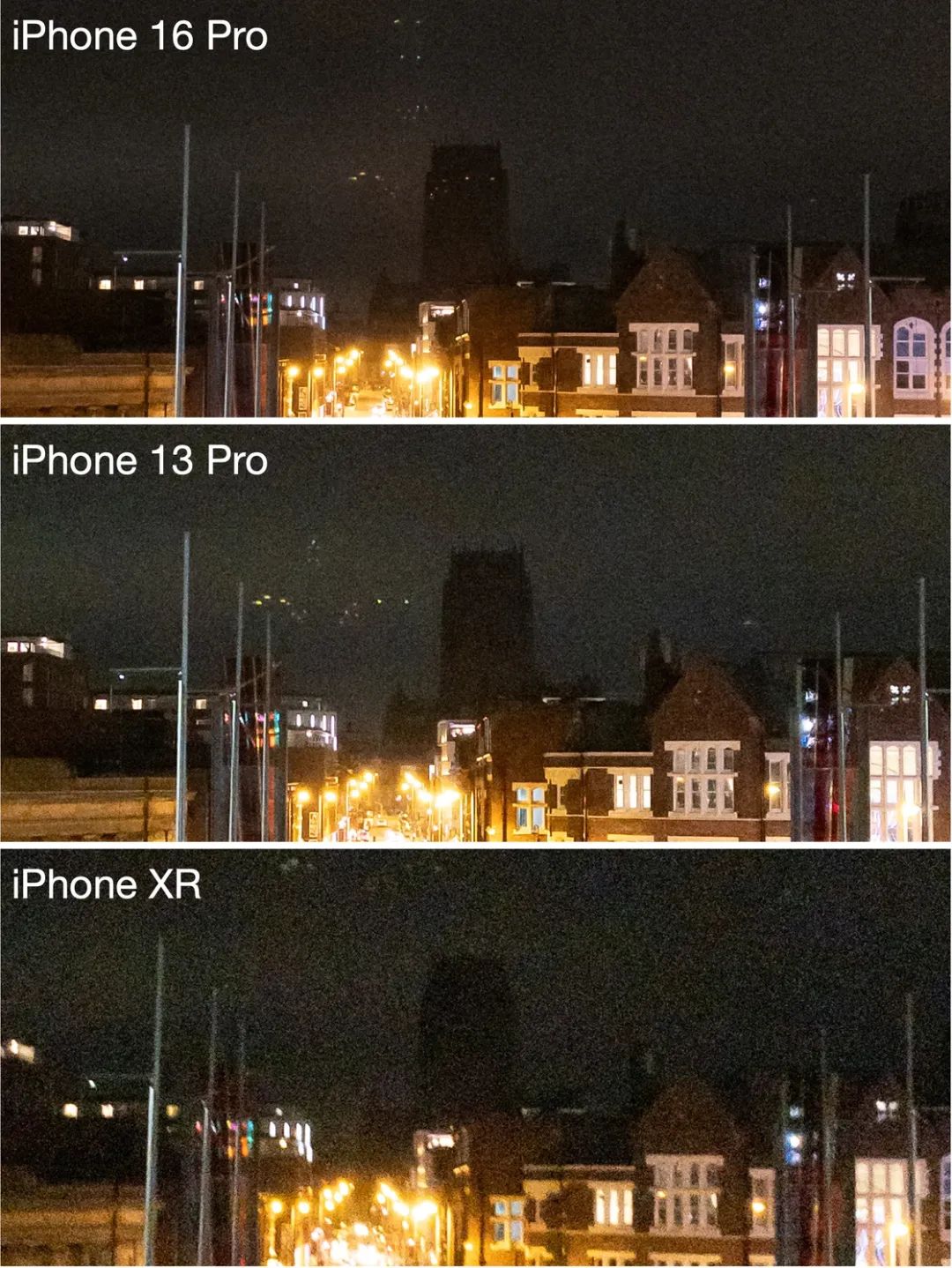

我们再来看一组对我来说差别更明显的对比:

1/60 秒,ISO 1600

上面的照片依然是在三台不同的设备上采用了同样的拍摄参数得到的。这次我们可以相对明显地看出 iPhone 16 Pro 相比于 iPhone 13 Pro 在高感光度下的进步。我们能看到近处明亮部分更清晰锋利的图形边缘,也能看到远处那座教堂建筑在夜空中留下的轮廓。和之前一样,从 iPhone XR 到 iPhone 13 Pro 的进步是非常大的,这个不用多说。

一些明亮环境下拍摄的样张。 下面这张图展示了 iPhone 16 Pro 主摄不错的动态范围(天空没有明显过曝,同时阴影中的墙上的细节也基本被保留了下来)。最让我满意的是树木投影到地上的阴影。可以看到,地面部分的高光和阴影有着光滑的过渡,颇有当年我从手机切换到相机的感觉。

1/14300 秒,ISO 50,iPhone 16 Pro 拍摄

下面这张图是在室内的光线下拍摄。由于拍摄时对焦在近处,我们可以看到这种情况下呈现出的浅景深。

1/100 秒,ISO 50,iPhone 16 Pro

▍结语

手机到底能不能替代相机?在这篇文章的测试和思考之后,我们得到了下面的结论:

从画质上讲,相比于细腻的画面和光影过渡,我更在意的是「能不能拍下来」。在这样的标准下,我认为 iPhone 拍摄的画质已经基本能满足我的需求,所以「画质不佳」几乎不构成我「放弃手机、拥抱相机」的理由。但从操作的角度讲,手机可以说是非常不趁手。归根结底,当我们在专注使用一个工具时,我们需要的是精准可靠(比如物理转轮),而不是灵活多变(比如屏幕上的滑块)。我可以接受一个布满按钮和转轮的控制面板,但不想它被一块看起来「智能」的屏幕代替。

这不是简单的「能」与「不能」的区别。如果一定要说的话,我会说:它可以在几乎任何时候替代相机拍下一张可以用的照片,但它不能替代相机本身。

我希望上面这些思辨是足够理性的,从而能让这篇文章对相关议题的讨论做出一些贡献,让我们摆脱简单地归因于「相机才有的仪式感」或者试都不试直接丢下一句「底大一级压死人」。

我以一张写下这段结语当天拍到的,严格来说画质不怎么样的照片结束本文。

原文链接:

https://sspai.com/prime/story/iphoneography-a-redux-of?utm_source=wechat&utm_medium=social

题图来自 Unsplash:@sammysays___