1.2023全球专利申请量达355万件创历史新高,中国稳居首位;

2.麻省理工学院团队研发超高效3D纳米级晶体管;

3.芯导电子“一种静电防护结构及制备方法、半导体器件及制备方法”专利公布;

4.智芯微“基于连续域束缚态超表面的超声波传感芯片”专利公布;

5.东南大学团队在《Nature Communications》上发表最新研究成果;

6.中山大学虞志益、王明羽团队在GPGPU存储架构研究方面取得重要进展

1.2023全球专利申请量达355万件创历史新高,中国稳居首位

2023年,全球专利申请量增长2.7%,达到创纪录的355万件,部分原因是印度专利申请激增。

世界知识产权组织(WIPO)公布的数据显示,中国的专利申请量仍稳居首位,达到164万件,同比增长3.6%;美国紧随其后,申请量超过51.8万件,增长2.5%;日本排名第三,申请量超过41.4万件,增长2.2%;韩国接近28.8万件,排名第四;德国超过13.3万件,位列第五。

排名第六的印度的申请量超过6.4万件,增长15.7%,是前十名中唯一实现两位数增长的国家/地区。

印度国内居民申请活跃。WIPO首席经济学家Carsten Fink在一次新闻发布会上说,由于当地经济的增长和企业家的强劲活动,该国的专利申请总量有所增加。

2023年的各类申请尚未公布。2022年,计算机技术的申请量占比最大,占12.4%。

2.麻省理工学院团队研发超高效3D纳米级晶体管

麻省理工学院的研究人员发现了可能重塑高效电子产品未来的纳米级晶体管。这些晶体管采用独特的3D纳米线结构构建,通过在更小的尺度上操作,超越了传统的硅基模型。由于硅基晶体管在小型化方面面临关键限制,麻省理工学院的设计为更快、更冷、更紧凑的电子元件铺平了道路。

该设计利用垂直纳米线场效应晶体管(VNFET),通过垂直定向结构而不是传统的水平布局来管理电子流。这种方法避开了与水平晶体管相关的几个限制,这些限制面临着进一步扩展的物理障碍。

通过利用3D结构,麻省理工学院的VNFET最大限度地减少了热量产生和功率泄漏,这是硅晶体管通常难以应对的高密度电路中的常见挑战。这些3D晶体管的堆叠层潜力还可以提高计算密度,支持现代高性能计算(HPC)和数据驱动技术的需求。

麻省理工学院博士后、新晶体管论文第一作者Yanjie Shao表示:“这项技术有潜力取代硅,因此你可以使用它实现硅目前具有的所有功能,但能效要高得多。”

麻省理工学院方法的主要优势之一在于这些VNFET的适应性,它们使用替代半导体材料而非硅。这种选择可以在更小的尺度上实现更高的导电性,同时保持效率并降低能耗。从硅的转变解决了量子隧穿等问题——电子在纳米级尺寸下无意中穿过硅晶体管中的屏障——从而实现更可靠、更稳定的操作。

这些纳米级晶体管是在半导体行业努力克服摩尔定律的限制时出现的。随着硅晶体管接近其理论极限,VNFET等新材料和设计代表着持续技术进步的一个有希望的方向。如果成功实现商业化,这些晶体管将影响各个行业,从智能手机和计算机到大型数据中心和需要高处理能力的人工智能(AI)应用。

目前,VNFET仍处于实验阶段,但麻省理工学院的工作显示出通过实现更小、更快、更节能的设备重塑电子领域的明显潜力。

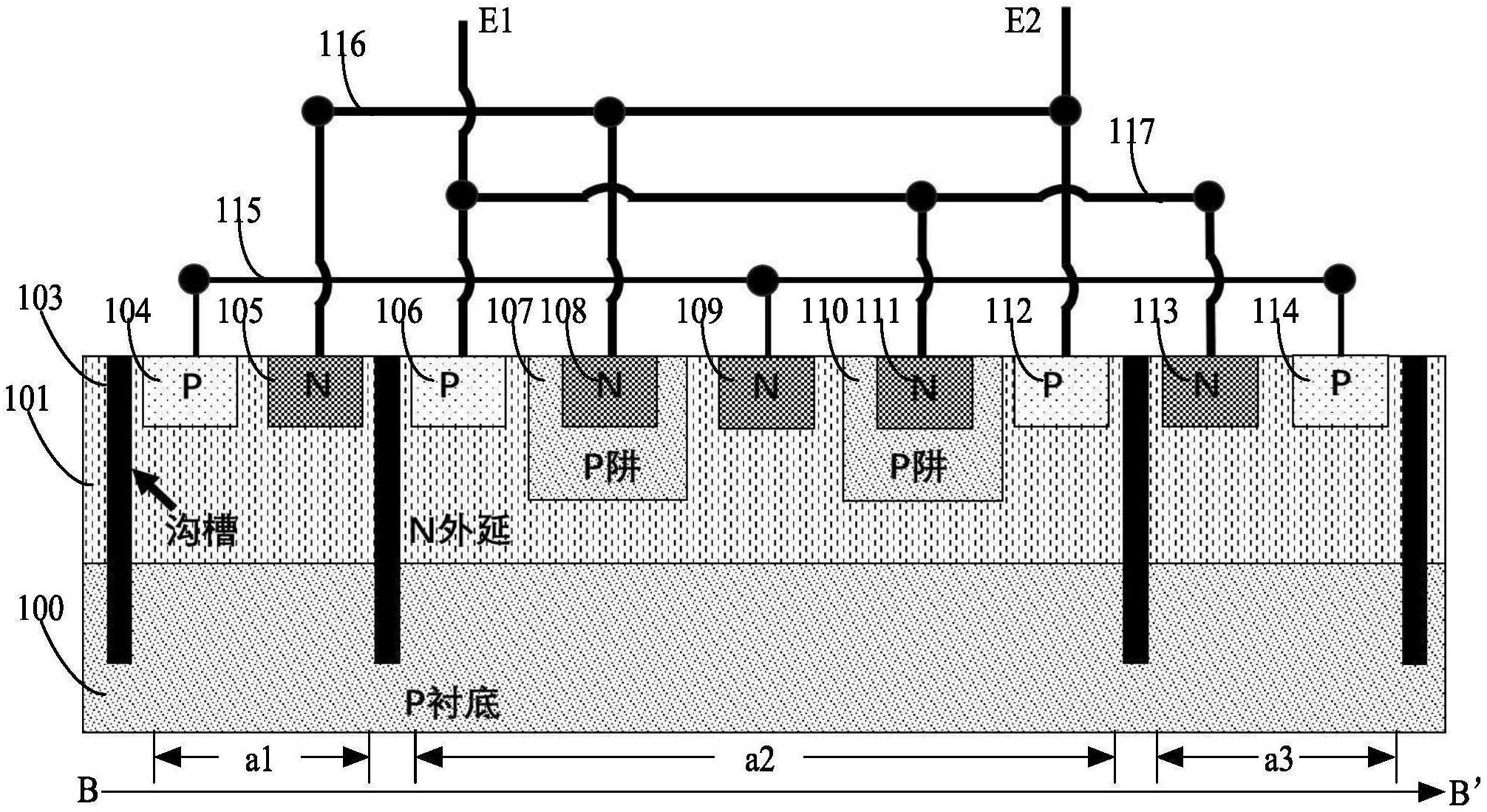

3.芯导电子“一种静电防护结构及制备方法、半导体器件及制备方法”专利公布

天眼查显示,上海芯导电子科技股份有限公司“一种静电防护结构及制备方法、半导体器件及制备方法”专利公布,申请公布日为2024年10月11日,申请公布号为CN118763074A。

本发明的技术方案提供了一种静电防护结构及制备方法、半导体器件及制备方法,通过在所述第一区域内设置依次排布的所述第一P型掺杂区和所述第一N型掺杂区,以构成二极管;通过在所述第二区域内设置依次排布的所述第二P型掺杂区、所述第四N型掺杂区、所述第二N型掺杂区、所述第五N型掺杂区和所述第三P型掺杂区,以构成SCR器件;通过在所述第三区域内设置依次排布的所述第三N型掺杂区和所述第四P型掺杂区,以构成二极管。基于上述技术手段,使静电防护结构集成了二极管和SCR结构,从而降低静电防护结构在大电流下的钳位电压。同时,因为集成的二极管和SCR结构形成对称结构,所以可以忽视所述第一电极和所述第二电极的正反接。

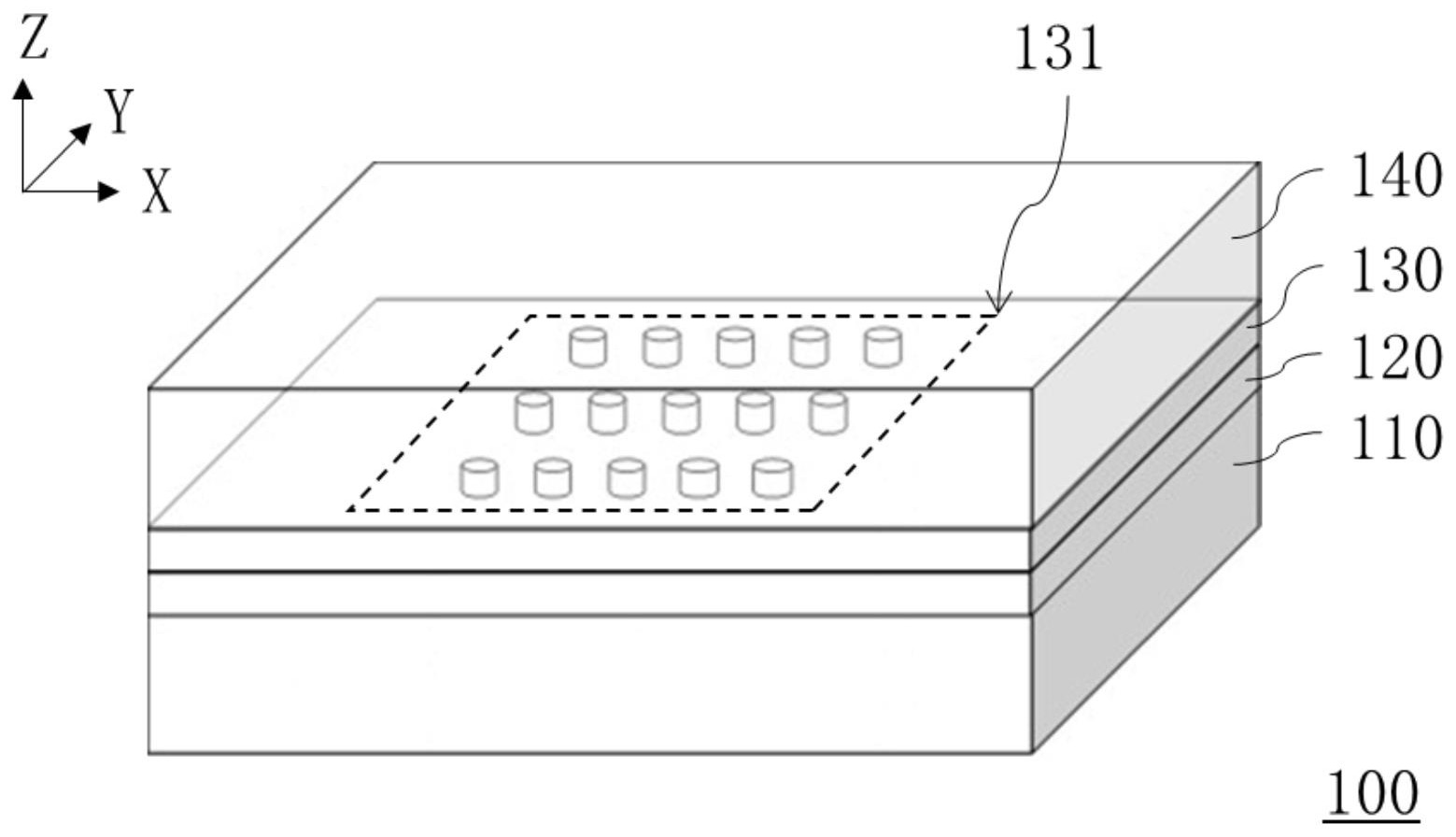

4.智芯微“基于连续域束缚态超表面的超声波传感芯片”专利公布

天眼查显示,北京智芯微电子科技有限公司“基于连续域束缚态超表面的超声波传感芯片”专利公布,申请公布日为2024年10月11日,申请公布号为CN118758351A。

本发明提供一种基于连续域束缚态超表面的超声波传感芯片,包括:衬底层;第一包覆层,覆盖所述衬底层;连续域束缚态超表面层,覆盖所述第一包覆层,所述连续域束缚态超表面被配置为感应光场;以及第二包覆层,覆盖所述连续域束缚态超表面层,所述第二包覆层被配置为感应和放大超声波信号;其中,所述连续域束缚态超表面层具有朝向所述第二包覆层的超表面,所述超表面形成有微腔结构,所述连续域束缚态超表面层还被配置为通过所述微腔结构,在所述超声波信号的作用下对所述光场进行调制。本发明能够实现高灵敏度和高分辨率的超声波检测,可广泛应用于电力系统中的设备监测和故障检测,以及医疗诊断、工业检测和科学研究等领域。

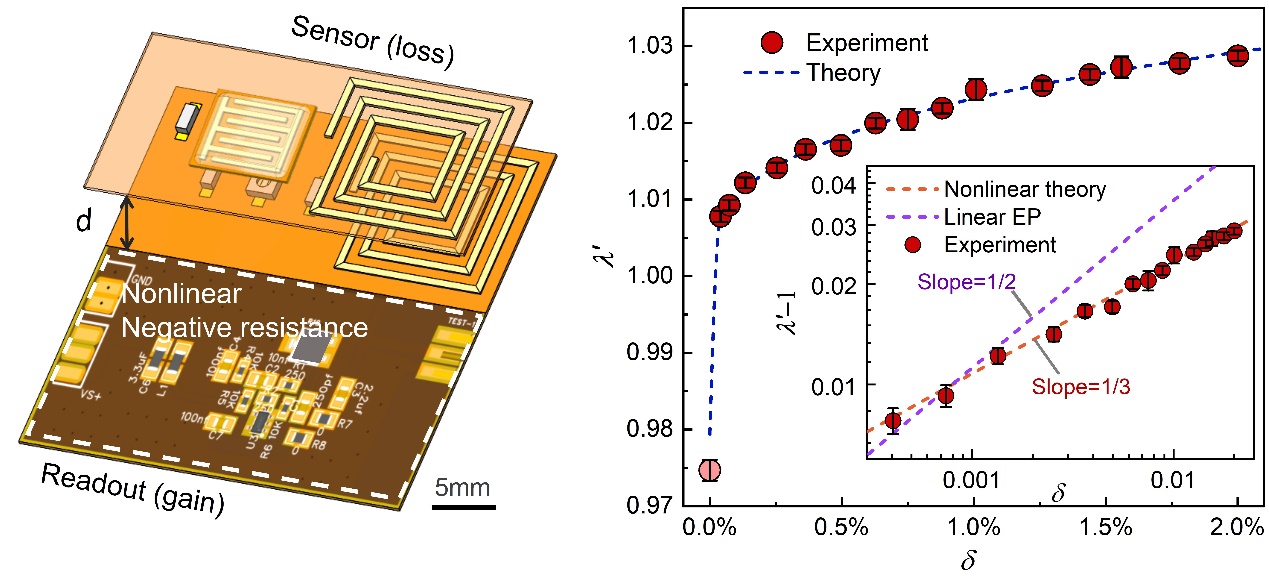

5.东南大学团队在《Nature Communications》上发表最新研究成果

近日,东南大学MEMS教育部重点实验室黄庆安教授、董蕾副教授课题组在国际著名学术期刊《自然通讯》(Nature Communications)上发表了题为“Inductor-capacitor passive wireless sensors using nonlinear parity-time symmetric configurations(基于非线性宇称-时间对称的电感电容无源无线传感器)”的研究论文,该论文是团队将宇称-时间对称性原理用于无线传感器研制的最新成果。

近年来,源于量子力学的宇称-时间(PT)对称性概念被应用于光学、声学以及电子学等领域。本论文首次提出并实验验证了二阶耦合的非线性宇称-时间(PT)对称系统能够实现频率与微扰强度的立方根关系。系统将在受到微扰后的几个周期内重新达到稳态振荡,饱和增益消除了特征频率的虚部,从而显著提高了传感器分辨率。

该论文基于PT对称的LC无线柔性温度传感平台,可以实现超高灵敏度与0.027℃的温度分辨率,其微扰范围内的优值(FOM)高于88 dB。与此同时,微扰并不会导致频谱的展宽与噪声的增强,距离中心频率1 kHz处的相位噪声均低于-75 dBc/Hz。该研究还解决了关于PT对称奇异点(EP)传感方案有效性的争论,并为高精度的传感器提供了新的设计方案。

东南大学集成电路学院博士研究生陈冬岩为论文第一作者,东南大学集成电路学院黄庆安教授和电子科学与工程学院董蕾副教授为论文共同通讯作者,东南大学为唯一完成单位。该研究得到了国家自然科学基金面上项目(62274030)和国家自然科学基金国家重大科研仪器研制项目(61727812)的资助。(来源:东南大学)

6.中山大学虞志益、王明羽团队在GPGPU存储架构研究方面取得重要进展

2024年11月2日至6日,第57届国际微架构会议(The 57th Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture, MICRO)在美国德州奥斯汀召开,微电子科学与技术学院院长虞志益教授领导的智能计算团队提出的面向GPGPU存储一致性缓存架构研究的相关工作被该会议录用并作口头报告。

这一成果的发表,标志着我院在GPGPU体系结构和存算一体架构研究领域取得重要进展,亦是中山大学首次以第一完成单位在MICRO上发表论文。

本论文得到了国家自然科学基金重大研究计划和广东省自然科学基金等项目支持。论文指导教师兼通讯作者是我院王明羽副教授,第一作者是我院21级博士生张奕聪。值得庆贺的是,本论文的发表恰逢我校百年校庆来临之际,也是智能计算团队为我校百年校庆的献礼。

内容摘要

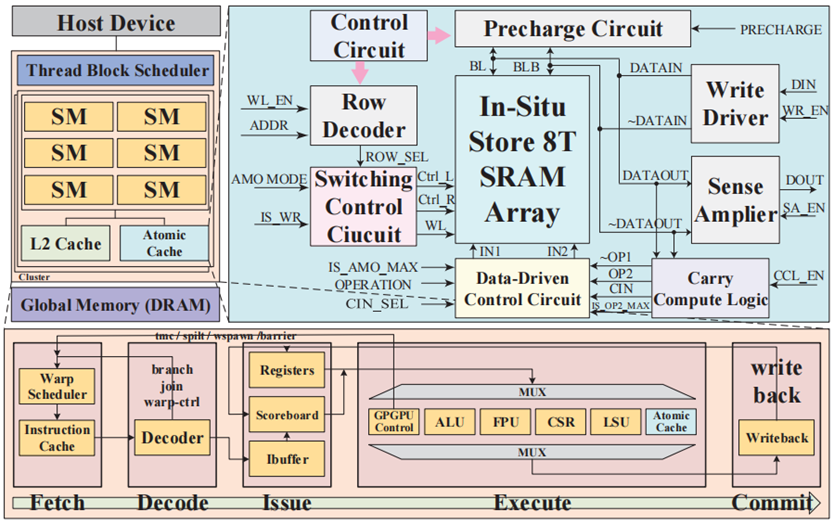

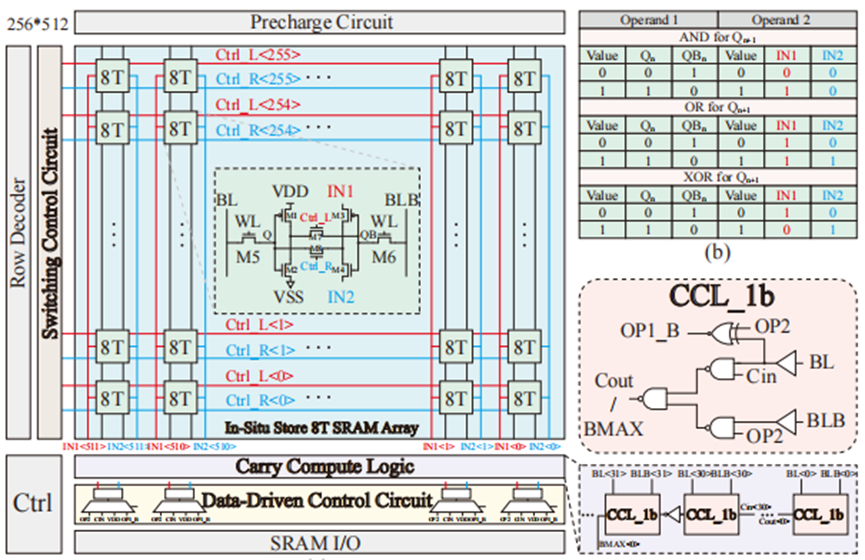

本论文主要针对GPGPU存储系统中的数据同步和原子操作效率等问题,提出了一种原子缓存(Atomic Cache),以促进GPGPU的内缓存计算硬件-软件协同设计。在软件层面,提出基于非排序交换的放松存储一致性模型,以减轻存内原子操作的执行,从而降低内存屏障的性能开销。在硬件层面,提出原位存储原子缓存电路,使得原子缓存能够高效地在缓存阵列内执行原子逻辑和算术操作。这些创新的优势体现在放宽对顺序一致性(SC)的严格要求可以避免内存屏障带来的性能损失,促进在原位存储SRAM阵列内高效执行原子性存内算术和逻辑计算可以缓解由原子操作序列化执行引起的冯·诺依曼瓶颈。实验评估结果表明,原子缓存在节省超过60%的内存访问能耗的同时,仅增加9.42%的芯片面积开销。此外,它不仅为基准GPGPU提供了平均2.59倍的加速比和1.48倍的IPC性能提升,还与采用本地原子缓冲区的最先进设计相比,实现了平均1.31倍的加速比和39.92%的IPC性能提升。

图1:原子缓存整体架构

图2:原位存储原子缓存宏架构

会议简介

由电气电子工程师协会(IEEE)和美国计算机学会(ACM)共同举办的微架构国际研讨会(MICRO)是最具影响力的体系结构领域顶级会议之一,被公认为与ISCA、HPCA、ASPLOS并列计算机体系结构四大顶会,其中,MICRO是这四大会议中历史最悠久的会议,并且MICRO 还与ISCA作为两大会议入选中国人工智能学会(CAAI)认定的智能芯片与计算机系统领域的A类会议,同时也是中国计算机学会推荐的计算机体系结构/并行与分布计算/存储系统领域的A类会议。自1968年创办以来,截至2024年,前56届MICRO会议总共收录论文2236篇,其中中国大陆高校、科研机构和企业总共发表论文仅有78篇,占比不到5%,而高校发表则更少,MICRO仍是我国学者需要重点关注突破的顶级会议之一。(来源:中山大学微电子科学与技术学院)