1.思特威推出3MP高性能车规级CMOS图像传感器新品SC360AT

2.东方晶源电子束设备出机 60+ ,背后有哪些硬实力?

3.当下,中国半导体前道设备投资机会何在?

4.什么!美国对华半导体关税又反转?没事,我们反正还有AI!

5.英伟达CEO黄仁勋再次到访北京:希望继续与中国合作!

6.台积电魏哲家首谈关税议题,亲自破除与英特尔合资传言

7.英特尔须获得许可 才能向中国客户销售部分AI芯片

8.美光组建新“云存储业务部门”,聚焦AI数据中心/HBM芯片等

9.国巨大幅提高收购价,与美蓓亚三美争夺芝浦电子

10.法国AlN创企EasyGaN宣布倒闭

1.思特威推出3MP高性能车规级CMOS图像传感器新品SC360AT

在智能汽车技术加速演进与规模化普及的趋势下,单辆汽车搭载的摄像头数量将持续增长。同时,高阶智能辅助驾驶功能对环境感知精度提出了更高要求,推动市场对高分辨率、高性能车载CMOS图像传感器的需求进一步提升。据TSR最新预测,2023年至2028年,全球车载CMOS图像传感器的出货量将从3.8亿颗增长至4.8亿颗。在车载ADAS摄像头应用方面,3MP逐渐成为主流分辨率配置,为车辆提供更全面的环境感知能力,进而推动更高阶的智能辅助驾驶功能在整车端的顺利落地。

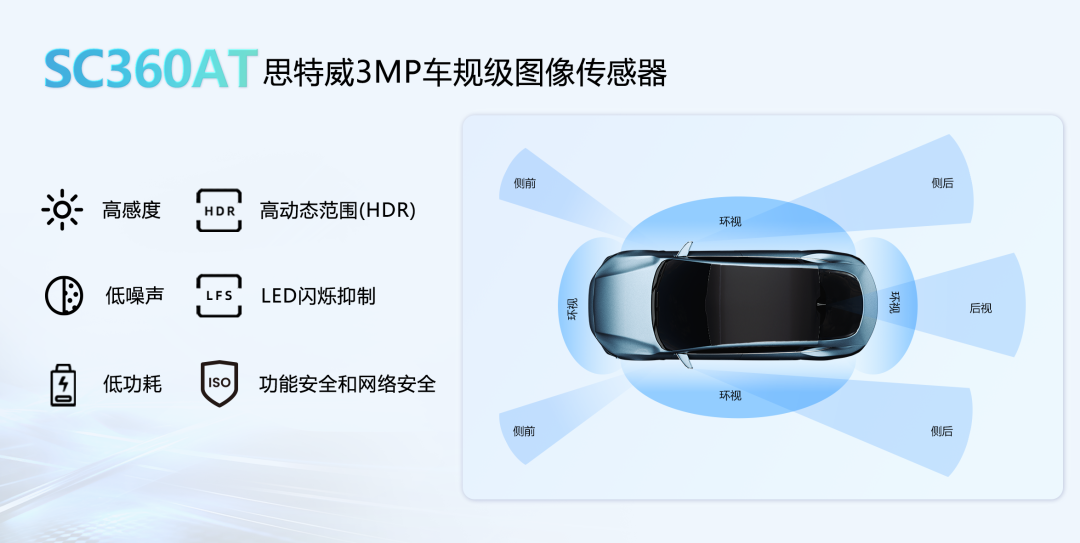

近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码688213),推出Automotive Sensor (AT) Series系列3MP高性能车规级图像传感器——SC360AT。此款新品是思特威首颗采用CarSens®-XR Gen 2工艺技术打造的Stacked BSI + Rolling Shutter架构图像传感器产品。作为3.0µm像素尺寸图像传感器,SC360AT搭载了SuperPixGain HDR™ 2.0、LFS等多项先进技术,集高感度、高动态范围(高达140dB)、低噪声、低功耗等性能优势并支持LED闪烁抑制,为侧视、后视、环视等多种ADAS应用提供精准可靠的实时影像,满足智能汽车感知系统的升级需求。此外,SC360AT符合ISO 26262 ASIL-B汽车功能安全和ISO 21434汽车网络安全两项车规标准要求,以高可靠性和高安全性,助力汽车智能化与网联化的加速革新。

SuperPixGain HDR™ 2.0技术 打造高精度视觉感知影像

在车辆行驶过程中,暗光、强光、逆光等复杂多变的光线条件对车载摄像头的成像质量和精度带来了极大挑战。基于CarSens®-XR Gen 2工艺打造的SC360AT图像传感器,具有3.0µm大像素尺寸,搭载了SuperPixGain HDR™ 2.0等多项思特威先进技术并支持多种高动态范围(HDR)模式,以优异的感度、信噪比、动态范围等性能优势,为车载摄像头提供清晰、准确的实时影像采集,进一步帮助智能汽车感知系统实现精准识别与判断。

高感度与高信噪比

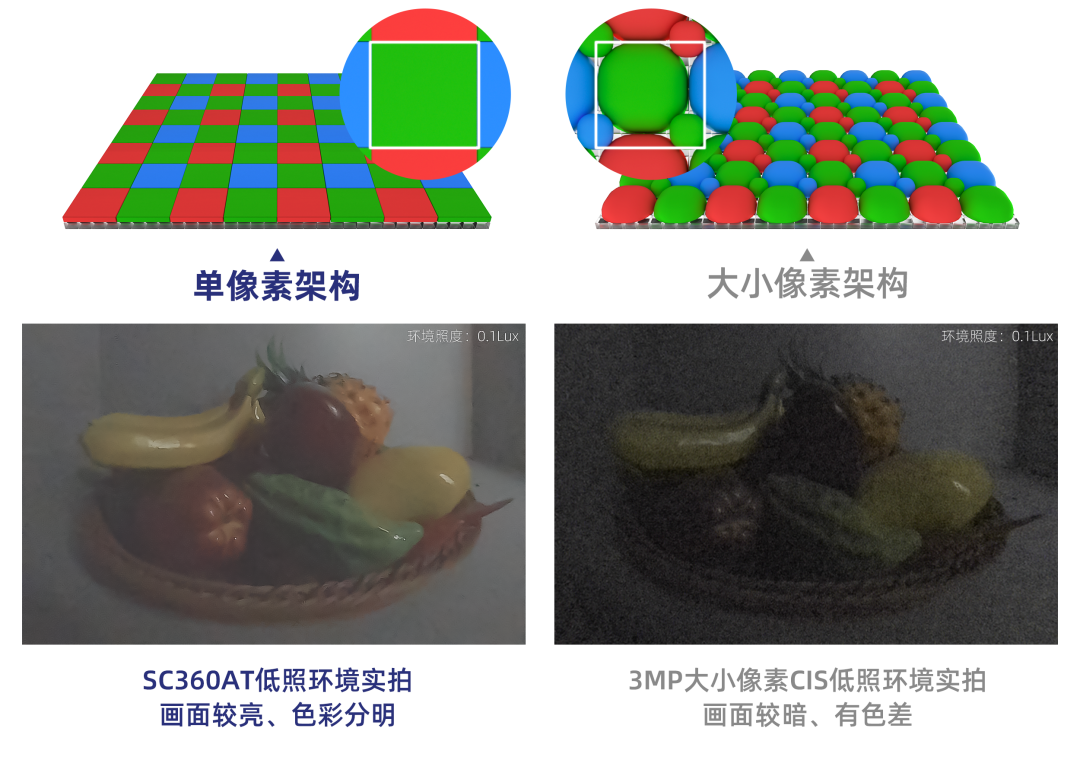

SC360AT图像传感器创新采用了SuperPixGain HDR™ 2.0技术,通过单像素 + 溢出电荷存储架构,实现了感度和信噪比的双重提升。SC360AT的感度高达12348mV/lux*s,其在520nm可见光波段下的峰值量子效率(QE peak)高达82%。相较传统大小像素架构CIS,基于单像素+溢出电荷存储架构的SC360AT有效避免了因大小像素架构引起的光学串扰、色差等问题,以出色的感度和信噪比,为摄像头提供明亮清晰的高品质画面。

高动态范围(HDR)

SC360AT支持SuperPixGain HDR™ + VS、SuperPixGain HDR™等多种HDR模式,能为车载摄像头提供优异的高动态范围成像。在SuperPixGain HDR™ + VS四帧HDR模式下,SC360AT可实现高达140dB的动态范围,能有效解决逆光(隧道出口)、强光(夜间对向车辆远光灯)等极端光线条件下画面亮部过曝和暗部细节缺失的问题,进一步提升车载摄像头探测识别的准确度和效率。在三帧HDR模式方面,SC360AT支持SuperPixGain HDR™模式(动态范围>110dB),通过同一曝光下的高增益 + 低增益 + 溢出三帧画面融合,使捕捉到的实时画面明暗细节皆清晰可见。多种HDR模式选择,可满足ADAS摄像头的多样配置升级需求。

出色噪声抑制表现 兼顾超低功耗性能

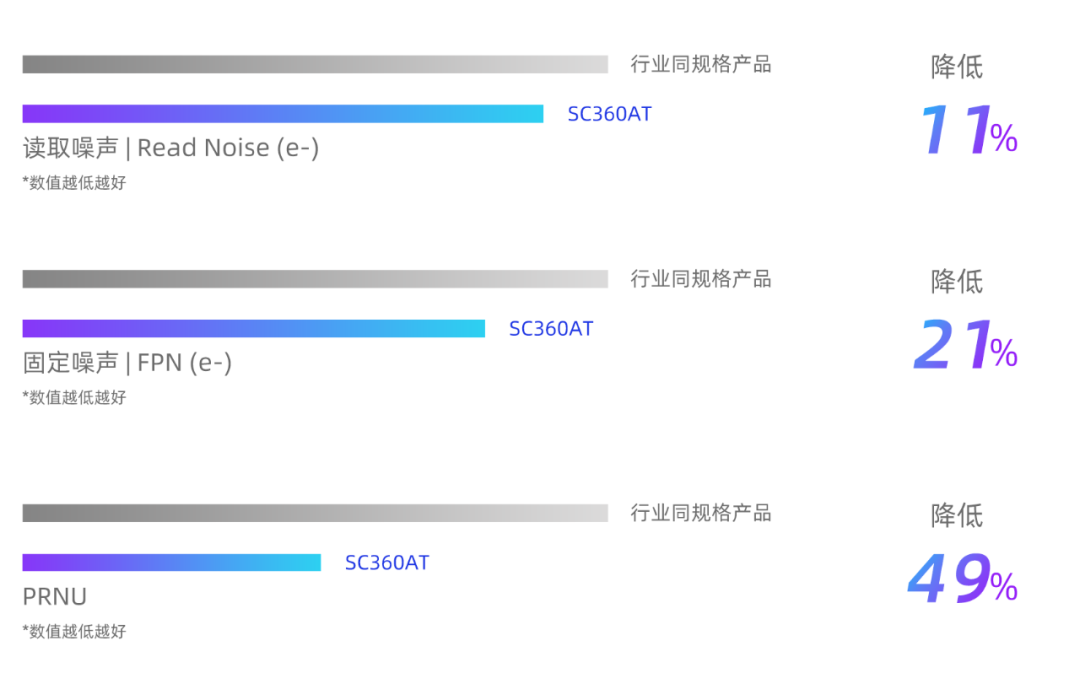

夜间道路、照明不足的地下停车场等暗光环境,对图像传感器的噪声抑制性能提出了更为严苛的要求。基于思特威先进的SFCPixel®、超低噪声外围读取电路等技术,新品SC360AT具备优异的噪声抑制表现。相较行业同规格产品,SC360AT的读取噪声(RN)和固定噪声(FPN)分别降低约11%和21%,其PRNU大幅降低约49%,即使在暗光场景下也能为车载摄像头提供清晰、低噪点的影像,从而有益于智能汽车视觉系统的准确识别和判断。

基于思特威先进的CarSens®-XR Gen 2工艺技术,采用Stacked BSI架构的SC360AT图像传感器实现了功耗方面的大幅降低。在SuperPixGain HDR™ + VS四帧HDR模式RAW格式下,SC360AT的典型功耗低至310mW以下,以超低功耗的性能优势,助力降低车载摄像头的工作发热量,进而提升车载摄像头的可靠性和稳定性。

LED闪烁抑制技术 解决车辆感知难点

当车辆处于道路行驶过程中,交通信号灯、LED车灯等LED照明设备的LED闪烁现象,会对车载摄像头CIS的画面拍摄效果造成干扰,导致CIS成像画面出现条纹、闪烁光斑等现象,影响驾驶员、辅助驾驶系统对交通路况的判断。SC360AT搭载了思特威自主研发的LFS技术(LED闪烁抑制技术),通过调整部分像素的曝光时长来覆盖LED频闪间隙,最终得到无LED闪烁的完整影像信息,能帮助ADAS系统准确识别交通信号灯、附近其他车辆的车灯颜色和状态并做出及时决策。

SC360AT提供iBGA、COB两种封装形式,为客户端实现车载摄像头电路架构和结构设计升级提供了更多样、灵活的选择。

石文杰思特威产品市场副总裁表示:“SC360AT是思特威首颗采用CarSens®-XR Gen 2工艺技术打造的Stacked BSI + Rolling Shutter架构图像传感器产品。作为3MP车规级图像传感器新品,SC360AT搭载了SuperPixGain HDR™ 2.0、LFS等多项思特威先进技术,在感度、动态范围、噪声抑制、LED闪烁抑制等方面均具备出色表现,能为车载侧视/后视/环视摄像头等应用提供可靠、清晰、准确的实时影像。思特威旗下的车载(AT)系列图像传感器产品覆盖1MP~8MP分辨率,适配ADAS、感知与舱内三大应用场景需求。未来,思特威将持续扩展AT系列产品矩阵,以更多高性能、高可靠性的车规级图像传感器产品,助力智能汽车应用的进阶发展。”

SC360AT目前已接受送样,将于2025年Q3实现量产。想了解更多关于SC360AT产品的信息,请与思特威销售人员联系。(思特威)

2.东方晶源电子束设备出机 60+ ,背后有哪些硬实力?

独家获悉:东方晶源电子束量检测设备出机突破60台里程碑,这意味着,东方晶源设备在该领域的技术性能已经稳定,并获得用户认可,能够满足半导体制造企业的生产需求,相关市场有望迎来突破性增长。据行业首发信息披露,东方晶源作为深耕集成电路良率管理领域的头部企业,其电子束设备累计交付达60台。这标志着国产高端量检测设备在技术成熟度、产线适配性方面取得实质性进展。这一数据背后,折射出国内半导体产业链的战略转向。近年来国际地缘政治波动持续催化设备国产替代进程,晶圆厂为规避断供风险加速导入本土解决方案,东方晶源肩负国产替代重任,深度参与关键领域的自主创新。企业十余载积累的电子光学系统研发功底与量产经验,使其成为破解半导体设备“卡脖子”难题的核心力量。

尽管美国政府不断升级对华出口管制,企图延缓我国先进制程的发展,但这并不能阻止中国半导体产业的发展与进步。东方晶源的技术突破不仅重塑了国产设备在良率管理环节的市场格局,更为中国半导体产业构筑技术护城河提供了关键拼图。在提升中国半导体产业自主可控能力方面,东方晶源还将继续做出重要贡献。

设备稳定出机60台,有效优化产业格局

“60台设备落地不是终点,而是自主化量检测体系升级的起点。”东方晶源资深产品总监贾锡文在接受集微网专访时强调。他透露,通过优化EOS(电子光学系统)结构提高信号采集和收集的效率,并且在智能算法的加持下,设备在保持纳米级检测精度的同时,将单位晶圆检测效率提升40%,这一突破直接回应了28nm及以下先进制程的量产需求。

在全球半导体产业竞争格局下,核心设备与关键材料的自主可控成为国家战略。其中,量检测设备的重要性不断提升。测试是贯穿芯片设计、生产过程的核心环节,对提高芯片良率、降低成本至关重要。量检测设备有“工厂的眼睛”之称,用于在半导体制造过程中检测芯片性能与缺陷,确保产品质量的可控性,对保证产品质量起着关键性的作用。特别是随着半导体制程不断缩减,光学检测在先进制程技术的图像识别的灵敏度逐渐减弱,电子束检测技术的应用场景变得越来越多。

近年来,我国半导体晶圆厂建设正在加速。据集微咨询统计,目前中国大陆已有47座晶圆厂,其中,12英寸晶圆厂22座,8英寸厂25座。此外,还有正在建设的晶圆厂25座。中国大陆连续两年成为全球最大半导体设备需求市场,中国大陆的晶圆制造设备支出从2018年的110亿美元增长到2023年的近300亿美元。相对应地,我国对电子束量检测设备的需求量也在翻番。

尽管在电子束量检测设备方面,AMAT、Hitachi、ASML等国际大厂依然占据市场主导地位,但是国产设备厂商也在迅速成长。东方晶源作为国内领先的电子束量检测设备供应商之一,得益于国内半导体产业的快速崛起,对半导体设备需求量逐步提升,已开发出多个系列的电子束设备,填补国内空白。

根据贾锡文的介绍,已出机的用户群中既包含了逻辑厂商、存储厂商,也包含先进封装以及第三代半导体厂商,累计wafer move量超过56万片。12英寸设备已在28nm产线上服役,6英寸和8英寸设备在第三代半导体领域则作为BSL机台在运行。“值得一提的是,在部分用户当中,我们已经开始斩获重复订单。这是市场对我们的认可,公司也会持续地投入研发,做出更多的创新。”他表示。

对于国产半导体设备公司来说,实现产品的量产出货,且出货量达到数十台无疑是一项较为突出的成绩。半导体制造对设备的精度、稳定性和可靠性要求极高,相关产品必须经过长期测试,反复打磨,才能进入大生产线。实现批量出货意味着相关设备的技术性能已经稳定,获得了用户的认可,能够满足半导体制造企业的生产需求。这是十分难得的。

同时,这也表明国内企业在电子光学系统、图像处理算法、精确定位和控制等关键技术上取得了重大突破,意味着技术性能达到或接近国际水平。

当然,AMAT、Hitachi等国际厂商仍然在检测精度、稳定性和效率等方面占据着优势,它们的产品系列更丰富,覆盖的流程场景更全面。但是,国产设备厂商同样具有性价比更高、服务响应快、定制化能力强等优势。在获得用户认可,实现稳定供应之后,将逐步提升国产设备的市场份额,优化产业格局,增强国产企业在行业内的话语权,降低因国外技术封锁或供应中断带来的风险,同时也能带动相关零部件供应商的发展,促进供应链的本地化,提升中国半导体产业的整体竞争力。

创新技术加持,设备实现高精度、高稳定

据了解,电子束量检测设备的主要产品包括电子束缺陷检测(EBI)、电子束缺陷复检(DRSEM)、关键尺寸量测(CDSEM)三种类型,涉及检测、量测、复检等用户不同需求。东方晶源对此已经实现了全面覆盖。

“半导体量检测技术的发展与光刻技术的发展是息息相关的,因此也遵循相类似的科学逻辑,即追求分辨率极致化。而电子束量检测技术的核心优势就在于拥有超高的分辨率和检测精度,对电性能缺陷极为敏感,可以检测很小的表面缺陷,如栅极刻蚀残留物等,并且电子束量检测设备具有更强的三维结构成像能力和抗前层信号干扰能力,这使其在先进工艺中被较多使用,已经成为生产线中不可或缺的设备之一。”贾锡文表示。

电子束缺陷检测设备是东方晶源较为成熟的产品线,其不仅能够检测电性能缺陷,也能检测物理缺陷。经过数年研发迭代,主力机型在检测能力和应用场景方面都得到了进一步的拓展。分辨率是EBI核心指标之一。东方晶源研发团队通过系统性改进和优化有效提升了EBI设备的分辨率水平:采用高压低像差电子光学系统设计方案,实现更高成像分辨率;对EE模组性能及连接方式进行优化,有效抑制噪声;开发振动动态补偿技术,抑制机械振动对成像的影响。

检测速度是用户考量 EBI 的另一项重要指标。经过这些年的努力,东方晶源也在三个方面对其进行改善:一是开发连续扫描模式代替步进扫描,二是开发更高速的信号采集波形发射器和更快的信号探测器以及优化算法来提升收集信号的效率;同时也在进行多束同时扫描方案的研发。通过这三个方面的努力来提升EBI 的检测速度。

灵敏度同样关系到设备对信号的采集能力。东方晶源采用高稳定性热场发射体,通过精确控制加热温度和电场强度,降低了电子能量分散,提升电子束的相干性和亮度;同时研发了新型的探测器,开发大电流及新的charging方式提高VC信号,让以前非常弱的信号强化来提升灵敏度。

在电子束缺陷复检设备方面,日前东方晶源推出最新一代DR-SEM r655。它是东方晶源于2023年所推出DR-SEM r600的下一代产品。根据贾锡文的介绍,该款新品搭载了全新的高性能电子枪和光学检测模组,以及升级版传片系统和算法系统,可以满足国内先进制程产线的应用需求。

在电子束检测成像方面,DR-SEM r655采用了5通道探测器,可以覆盖更广泛的检测需求全方位缺陷表征:4个侧向探测器支持全角度形貌扫描,显著提升缺陷立体成像效果,助力工程师精准判定缺陷类型与成因,尤其对浅刮伤等微小缺陷的复检成功率提升明显;材料衬度解析优化:顶端探测器增强背散射电子信号接收能力,精准捕捉材料衬度差异,满足先进制程对多种应用场景的需求;高深宽比工艺兼容:配合高加速电场设计,适配高深宽比结构检测,性能对标国际成熟机型。

这些功能的实现又都得益于东方晶源开发的新型电子光学系统的赋能。通过对它们的开发与使用,进一步拉近了与国际大厂之间的距离,为公司接下来的新突破奠定基础。

在关键尺寸量测设备方面,东方晶源目前主推的是c430机型。该款机型在客户端的装机总量超过10台。在量测精度上,该机型已经达到国际主流机台水平。之所以具备这样的性能,一方面得益于东方晶源全新开发的波形发生器,可以支持更快的点扫描速度和扫描方式组合。在传统扫描方式中,电子束需在每个测量点停留较长时间以确保信号强度,而新波形发生器采用高频信号调制技术,使电子束在保持测量精度的同时,可以更快的速度完成信号采集。其次是采用晶圆表面电荷补偿技术,弱化了charging对成像的影响,提升了量测的稳定性。第三是采用高精度的Auto Focus,实现量测系统的实时自校准,可确保长期运行下的数据一致性,提高量测的准确性。第四是全新开发的叠帧和量测算法提高了图像质量和量测的稳定性。

在量测稳定性上,c430是唯一在客户端通过self-matching的国产CDSEM设备,CD matching小于0.35nm(或0.5%CD)。这得益于c430新开发的Auto Calibration方案和Auto Daily PM 方案。Auto Calibration方案包括Image、System和量测三大模块,Image模块可进行图像质量的实时优化,System模块实现了系统状态的全局监控,量测模块实现精度校准闭环。而Auto Daily PM 方案可以让设备可以利用idle时间进行SEM image的校准和维护。这些更新不仅解决了传统CD-SEM设备校准依赖人工、效率低下的问题,也在量测的稳定性上取得了突破。

向三代半、先进封装扩展,满足用户多元化需求

除先进制程以外,碳化硅和氮化镓等第三代半导体市场,以及先进封装市场的需求也在不断壮大,这些领域对电子束量检测设备有着与逻辑制程、存储制程很大的不同。东方晶源也在积极研发,满足这一领域用户的需求。

相对而言,第三代半导体用户对芯片传统工艺量检测上的要求相对简单,但对多元兼容上的要求却比较复杂。以衬底为例,第三代半导体就包括蓝宝石基、硅基、碳化硅基、氮化镓基等多种类型。这些衬底的完整度各不相同,厚度也不一样,这就非常考验检测设备的兼容能力。如何让设备自动化地兼容这么多的不同衬底就是一个挑战。

东方晶源针对第三代半导体市场推出了SEpA-c310s,不仅实现了6/8 英寸兼容,同时还实现了不同材质、不同厚度的兼容。该产品目前已经进入用户企业的生产线。东方晶源也在投入开发下一代的三代半产品。

在先进封装方面,其对检测设备的线宽要求也不是很复杂,但却对高深宽比等方面具有特殊的要求。当前的先进封装工艺越来越走向2.5D/3D化,这就对TSV、高深孔等有更多的需求,也就会对一些底部信号的量测有着较为旺盛的需求。东方晶源也在高能/高电压/高束流的检测技术上投入更多资源,以期能够满足用户这方面的需求。

持续跟踪技术发展方向,为用户提供全面良率解决方案

未来,半导体制程将进一步走向微缩,对电子束量检测设备的技术要求将更加严苛。贾锡文表示,挑战主要来自两个方面:一是low dose & high resolution 成像能力;二是电子束吞吐量瓶颈。

首先,随着半导体制程的微缩,晶圆表面的材料对电子束变得更加敏感,过高的电子束剂量可能会对这些敏感介质造成损伤,从而影响芯片的性能和良率。这就需要在检测过程中使用较低的电子束剂量,并在低剂量下,仍然能够保持高分辨率的成像能力,以便准确检测出晶圆表面的微小缺陷和关键尺寸。还需要考虑如何减少对immersion和EUV等敏感介质的损伤等。这些技术在半导体制程中都起着关键作用,但它们的材料对电子束非常敏感。

此外,与光学检测方法相比,电子束检测的速度要慢得多。在半导体制程不断微缩的背景下,晶圆表面的缺陷和关键尺寸变得越来越小,需要更高的检测精度和更快的检测速度来满足生产需求。然而,电子束逐点扫描的方式限制了其吞吐量的提升,成为制约电子束检测设备性能的一个重要瓶颈。

面对上述挑战,贾锡文表示,东方晶源正在开发low dose电子束成像技术和高频探测器,应对来自这两方面的挑战。同时,东方晶源也致力于电子束设备的智能化(AI)和全流程优化(HPO)以提高电子束量检测设备的效率。通过引入人工智能,进行AI加速缺陷分类:应用深度学习算法(如卷积神经网络)快速识别缺陷类型,减少人工分析时间;通过自适应检测路径规划:根据历史数据动态优化扫描区域,聚焦高风险位置(如芯片边缘)。

同时,贾锡文还强调,东方晶源从创立之初便提出HPO良率最大化技术路线和产品设计理念。针对来自制程微缩与测试速度方面的挑战,东方晶源致力于全面打通EDA、量测/检测和Yield(良率)之间的壁垒,希望建立起有效的良率与管理的模型,从点到线然后再到面,为用户提供一个全面的良率管理解决方案。

基于 HPO 技术路线,东方晶源现已成功推出了多款重量级产品,包括电子束量测和检测设备、计算光刻软件OPC、良率管理软件 YieldBook等,形成多元化的芯片制造良率管理产品矩阵,并被国内外众多制造头部企业认可。

写在最后

受益于强有力的国家战略支持,中国在半导体设备领域近年来取得了快速增长,但对海外设备巨头的依赖程度仍然很高,国产设备在中高端及核心设备上仍有较大提升空间。当第60台电子束设备顺利交付客户产线时,东方晶源用数字宣告了国产高端量测与检测设备的突破时刻。但这绝非终点,而是中国半导体设备自主化进程中的战略转折点——这家深耕电子束检测领域十余载的头部企业,正以技术排头兵的姿态,撬动整个产业链的结构性升级。

在先进制程量检测领域,东方晶源的技术突围战已全面开启:量测方面,通过低剂量电子束成像技术攻克摩尔定律演进中的精度难题,以适应先进制程发展需求;检测方面,致力于高电压、大电流、高分辨,以突破3D芯片结构的检测壁垒,解决先进制程3D结构对电子束发展技术的需求。同时,利用计算光刻软件工具链并创新性引入AI深度学习与GPU异构计算的独特优势,对于采集到的纳米级电子束图像进行AI赋能的超维分析,有望实现更好的关键尺寸均匀性(Critical Dimension Uniformity)的优化。

当前,东方晶源正致力于下一代设备的开发,发展目标很明确——解决电子束量检测设备“卡脖子”问题,在中国半导体产业自主可控方面要做出重要贡献,做好排头兵,不仅要在技术上自主可控,在供应链上也要做好自主可控。不光要在点上100%对标国际巨头,同时,在线和面上也要全面拥抱创新,拥抱AI,实现超越。

3.当下,中国半导体前道设备投资机会何在?

【编者按】本文作者韦豪创芯 鲍妍、张迪,集微网经授权转发。

今年SEMICON的火热似乎更胜去年,北方华创的重磅收购、新凯来的横空出世,给中国半导体前道设备市场带来不小的撼动。结合算力大模型驱动算力需求指数级增长(预计2025年全球算力芯片市场规模突破2000亿美元)的背景,半导体前道设备成为重构全球产业链的核心变量。从碳化硅材料制备到先进封装技术,从国产替代深化到全球化竞争,前道设备端的创新正以“一代技术、一代工艺、一代设备”的范式重塑产业格局。作为韦豪创芯本期月度思考的破题之作,本报告力图结合产业链调研与市场分析,梳理当下中国半导体前道设备领域的投资机会。

一、投资视角:国产替代与技术升级双轮驱动

1. 国产替代进程加速

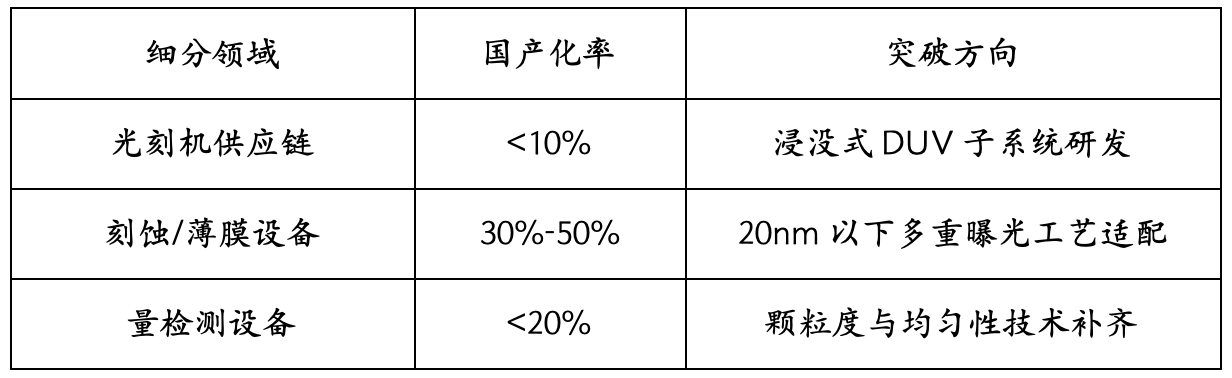

1)政策倒逼+技术突破:受海外技术封锁与出口管制影响,中国半导体前道设备国产化率显著提升。刻蚀机、薄膜沉积、清洗机等领域已实现成熟制程自主可控,但高端光刻机、量检测设备仍存较大替代空间。

2)替代路径深化:国产设备从外围辅助设备(工艺窗口容忍度高)逐步向核心设备(超高精度、先进制程)渗透。头部厂商受益于国产替代深化,市场份额与盈利能力持续提升。

2. 技术升级驱动需求扩张

1)新兴需求爆发:算力、物联网、智能汽车等推动高性能芯片需求激增,倒逼半导体工艺向更小制程(FinFET、GAA)、更高性能迭代。

2)设备升级需求明确:国内FAB厂对先进设备(如高精度光刻机、纳米级检测设备)需求迫切,设备厂商需同步提升技术能力以匹配工艺演进。

二、细分赛道机遇分析

1. 碳化硅材料:阶段性过剩与长期潜力并存

1)产能与需求错配:2024年国内碳化硅衬底产能达348万片(等效6英寸),远超下游需求(150万片),主因新能源汽车市场内卷(如比亚迪单台车利润仅5000元)抑制碳化硅渗透率,碳化硅的下游应用市场尚未打开。未来伴随汽车市场内卷后形成有序市场,碳化硅市场也会随之发生变化,量也会增长。所以,碳化硅产业正处于整合期,今年的碳化硅资本市场相对冷峻,但未来尚有较大的增量空间。

2)整合期投资逻辑:碳化硅领域仍有投资机会和价值,但甄别难度很大。从短期复购角度来看,没有任何一家临时减薄使用的键合设备有同样型号的复购,主要系客户自身工艺经验尚未跑通设备。产业链割裂(设计-应用-模块环节脱节)导致产能利用率分化,需关注具备技术降本能力的企业(如芯联结合客户需求,通过简化工艺实现成本优势)。关注长期,随新能源汽车市场出清与产业链整合,碳化硅在高压、高频场景的应用潜力将逐步释放。

2. 先进封装:CoWoS与FOPLP技术并行突破

1)技术演进趋势:台积电CoWoS封装技术主导算力算力竞赛,国内厂商加速布局面板级封装(FOPLP)。AMD的算力 MAX395拆解后发现:1)大小核边上有很多存储,用的是TSV,但还没有堆叠起来;说明存在产能不够或工艺不成熟。2)CPU的面积很大,如果封装用12寸的拼起来,会浪费较大的面积,效率低下。所以认为,CoWoS很火,且认为FOPLP和CoWoS不冲突,适用于大核、超大核的芯片。

2)竞争格局:面板厂商优势——FOPLP工艺依赖大板制造经验,国内面板厂商(如京东方、TCL华星)或率先突破。技术瓶颈——TSV堆叠工艺成熟度不足,需提升封装效率(如优化12寸晶圆利用率)。

三、国产化率与设备采购趋势

1. 国产设备采购优先级提升

1)核心环节突破:

2)订单增长动能:2024年设备采购支出预计同比增长,主因成熟制程扩产(晶合集成、燕东微)与国产替代政策驱动。短期从订单来看,先进制程扩张;存储方面,长鑫略有下降但不多,长存基本持平;成熟制程稳步增资,去年华虹较多,今年晶合集成、燕东微等公司较多。上市公司设备厂今年新签订单的增速来看,最低的华创也有25%左右,其他企业可能更高。综上认为,25年同比的设备采购支出仍有提升。

2. 海外断供倒逼国产供应链培育

1)设备采购周期:2025年后新增订单或承压(洁净间容量有限),但存量设备升级需求将支撑行业收入。受限于存量的洁净间有限,25年之后的设备采购支出和新增订单一定会略有下降。另一个角度是,截至目前,阿斯麦已彻底停止对中国供应2000I和2050I。据了解,全中国大陆存量的2000I+2025I不超过50台,从50台机器中调出,工作量已经固定。所以,中国的DUV什么时候出来至关重要。从需求端看,设备采购一方面来自建新厂的需求,例如23-24年,碳化硅带动一波设备采购。24-26年,川普上台后,国产化需求会多一些。现在,即使国内FAB厂已经使用的国际大厂设备,后续零部件的更换和维修升级也会越来越困难,从而推动它们对国产化设备的评估和采购。未来,如果国内FAB厂想大批量生产7nm、14nm芯片,还是依赖国产设备的。

2)零部件痛点:国产零部件品控与长期稳定性不足(如参数漂移),需联合算法补偿与工艺优化提升可靠性。国产零部件商通常缺乏经验,且品控意识相对淡薄,难以应对长期使用带来的参数漂移等情况。普遍存在的现象是,零部件在机器上运行,一年后可能会带来较大的参数漂移。此时并非无法使用,而是需要重新校正。对于零部件厂商也是如此,它在制造零部件的过程中,很多设备理论上也是需要重新校正的,但它并不知道如何进行校正。而进口供应商比较理解这个设备:例如泛林的电镀设备可以做到装机5年甚至更长时间,都不做大的参数调整和漂移。一方面可能是零部件质量足够好,另一方面有一定的算法去补偿。设备里有很多零部件替换不了,但算法体系可以补偿这些变化来对冲影响。国产的很多零部件供应商和设备整机,预估/应对未来五年的参数漂移难以应对。

四、初创企业生存法则

1. 差异化竞争策略

1)技术迭代能力:避免单一国产替代,提前规划下一代技术路线(如碳化硅键合工艺创新)。

2)客户绑定深度:迭代不仅考验创始人和团队的技术,还很需要和客户的及时沟通。与标杆客户紧密合作,快速响应需求并优化产品,以跟上市场。

2. 资本化路径规划

1)终局思维:即在资本化路径上,公司想要实现什么?明确IPO(市场体量是否能够承载公司上市)或被并购目标(公司的差异化价值体现在哪)。很多创业公司,虽然表面有稳定的收入增长和未来预期,但资本化路径不清晰,且数轮融资后背负着较大的回购压力,当利润不足以覆盖回购时,一经触发,公司则立刻面临破产危机。

2)远近兼顾:要注意平衡短期现金流(小订单)与长期价值(大客户拓展)。对于初创期的小公司,可能会迅速开展一些小订单的业务,产生现金流。但同时,一定要重点拓展标杆性大客户,不要过度被小订单占据精力。

3、正确看待市场

设备有周期,且波动比下游更大(市场容量小,且卖的设备按台数计)。要基于正确的认知,踩在投资的恰当节点上。初创公司可以从国内的市场、设备销售(基于订单数据,国产替代增量等)、信用资产的三大增量出发,综合结构性问题以及判断公司的经营情况,帮助投资人设定预期、把握增资进度。

五、未来展望

算力时代的设备革命已超越单一技术维度,演变为材料、工艺、算法的生态级融合。随着前道设备智能化(数字孪生连接)与产业链整合加速,具备技术迭代能力、客户协同深度及资本化清晰路径的企业,将主导下一轮产业升级。(韦豪创芯)

4.什么!美国对华半导体关税又反转?没事,我们反正还有AI!

“突发!电子产品重磅利好,关税豁免。”“反转了!又不豁免关税。”“H20出口管制取消!”“关税豁免最终版本来了!”“又双叕反转了,电子产品还将加征关税!”“H20之外,AMD MI308也被禁!”

过去一周的时间里,整个业界都在围绕关税豁免、半导体关税、H20出口管制等消息,不断地反转又反转。原本严肃的话题,愣是给整出了“戏剧效果”。

先简要梳理一下,特朗普宣布“对等关税”以来,对华加征关税的主要脉络:2月至3月,美国政府分阶段对中国商品加征20%的关税;4月2日,特朗普签署行政令,宣布对所有贸易伙伴征收“对等关税”,其中对中国额外加征34%,使累计税率升至54%;4月9日,特朗普在社交媒体宣布,将对中国输美商品的关税提高至125%(叠加此前20%,实际累计税率达145%)。最新的消息是,4月16日对华加征的关税达到245%。然后很快又出现反转,美国白宫的这项新的宣布不是行政令,而是陈述事实性的Fact sheet文件。含义是某些商品的关税最高达到245%。目的在于恐吓。

对于电子产品、芯片等产品的关税变化梳理:4月11日,美国海关与边境保护局低调豁免智能手机、笔记本电脑、芯片等20类电子产品的“对等关税”,追溯至4月5日。此举被解读为美国科技行业(如苹果、三星)施压的结果,避免供应链崩溃。此后,美国商务部长卢特尼克威胁称,电子产品的豁免只是“暂时性的”,未来将单独对半导体、手机、电脑等征收“半导体关税”,预计1-2个月内实施。

对于英伟达H20芯片的出口管制政策同样经历了多次戏剧性反转:1月份,特朗普政府开始研究扩大对华芯片出口限制,计划将H20纳入管制清单。2月份,美国议员联名敦促商务部采取行动。4月4日,英伟达CEO黄仁勋出席特朗普的海湖庄园晚宴(据称需支付100万美元入场费),游说美国政府放弃限制。4月9日,白宫改变立场,暂缓H20出口管制计划,英伟达股价短暂企稳。4月9日,美国政府突然通知英伟达,H20芯片对华出口需许可证,并追溯至4月5日。4月14日,美方确认管制措施“无限期有效”,彻底封杀H20对华出口。

面对这样的变化无常,最忙的一群人中,绝对有产业分析师和行业媒体人。当然,也包括美国同行。特朗普在社交媒体上突然发一句话,你得去解读吧。特朗普说的话,跳跃性还特强,说着说着就会跳到,在处理这件事当中他做了多少功绩,前任拜登政府做得有多么糟糕,他给擦了多少“屁股”,等等。这样一来,媒体不仅要去掉无用信息,还得将缺失跳过的信息补全,还得想着如何去解读。

比如上述关税豁免,消息来得十分突然。大家对是否真的豁免,怎么豁免,为什么豁免,豁免影响等都要展开“激烈的学习和讨论”。更重要的是,它还总在变化,没准前一刻写出来的报告,后一刻就作废了,还要重新写过!

当然,面对这样的情况。从业者们也不是完全没有应对之道。比如可以写一个标准版的稿子,然后根据新的情况修修改改,就可以应付过去。或者搞一个“资源池”,如果有了新情况,从中选择贴近的内容,略作修改。最给力的是,现在AI可以帮上大忙了。尽管不能全部交付给AI来做,但是从查询背景资料,到填充框架细节,可以做的工作有很多,绝对是应付当前问题的利器。

不再多说废话!下面简述一下对当前形势的一些观点。在“对等关税”框架下,半导体及相关产品被列入豁免清单,暂时免于新增的关税。但是美国政府已明确表示这种豁免只是临时措施。这种政策摇摆反映了美国政府在半导体关税问题上的两难处境:既希望通过对华施压实现供应链重组和制造业回流,想让台积电、三星、海力士这些全球主要半导体制造厂及富士康这些电子产业链都搬去美国,又不得不考虑美国科技企业的现实需求和全球半导体产业链的复杂性。

比如这些公司搬去美国制造,就有可能面临中国的125%关税。这相当于将全部两三万亿进口芯片都纳入关税战。虽然台积电大客户是美国公司,但是高通、苹果的大客户又是中国。以后这些外资大厂芯片在美国造,中国要收巨额关税,在其他地方造,美国要收巨额关税。这种政策摇摆反映了美国政府在半导体关税问题上的两难处境。

因此,短期来看,未来美国可能会对芯片、手机等单独征税,但税率和范围仍存变数。长期来看,将加速中国半导体的国产化进程。全球供应链进一步区域化,企业可能转向印度、越南、墨西哥等地规避关税。

不过,上面这些解读,读者大人您随便看一下就好。没准什么时候又反转了呢(^=^)!现在,判断美国政策已成玄学,没有太多实质性意义,与其跟在后面撕报告,不如把握两个颠扑不破的逻辑:1.中国半导体与AI产业链必将加速去美化进程,国产替代加速;2.在电子产品方面,美国短时间没有办法填补中国供应链的缺口。

此次关税贸易战的本质是科技战。这是在2018年那一轮较量中就得出的结论,现在依然有效。所以今后要做的就是,举国之力投入高端芯片、关键设备材料等卡脖子环节中去,实现国产替代与安全发展。这将是中国产业界面对霸凌,敢于硬刚的底气。

5.英伟达CEO黄仁勋再次到访北京:希望继续与中国合作!

4月17日,应中国贸促会邀请,英伟达公司首席执行官黄仁勋抵达北京。央视报道称,黄仁勋在会谈中表示,中国是英伟达非常重要的市场,希望将继续与中国合作。

中国贸促会会长任鸿斌在北京与黄仁勋举行了会谈。

针对美国政府决定对英伟达对华出口的H20芯片,黄仁勋表示,美国政府加强芯片出口管制已对英伟达业务产生重大影响,当前全球正掀起一场激烈的人工智能竞赛,作为当代最具变革性的核心技术,AI对各行业发展的推动前景广阔,世界各国都在加速推进技术应用,研发创新与能力提升,这必将对包括中国在内的全球市场格局产生深远影响。作为深耕中国市场三十载的企业,我们与中国市场共同成长、相互成就。中国不仅是全球最具规模的消费市场之一,其蓬勃发展的产业生态与领先的软件实力,更成为我们持续创新的重要动力,在中国市场的成功经验推动我们不断加大研发投入,而与中国企业的深度合作,也使我们成长为更具竞争力的国际化企业。因此,我们将继续不遗余力优化符合监管要求的产品体系,坚定不移地服务中国市场。

黄仁勋还表示,AI已经在诸多领域产生了重大影响,例如在软件编程方面,如今几乎所有的英伟达员工都会借助AI进行辅助开发,我们将AI应用于科研探索、用于芯片设计、用于供应链管理,人工智能正在深刻改变众多行业的发展格局,但这仅仅是个开端。无论是医疗健康、金融服务、气候科技,还是制造业,每个行业都将迎来人工智能引发的颠覆性变革。

今年1月,英伟达CEO黄仁勋现身中国深圳及北京,参加公司年会。

报道称,谈到英伟达在中国的发展,黄仁勋表示,英伟达在中国已经有25年历史,Geforce显卡让公司比很多科技企业都要更早进入中国,并笑称“许多中国研究者都是用英伟达的显卡玩着游戏长大的,我已经为这一天培养了你们很多年。”

黄仁勋说,英伟达在北京、上海、深圳拥有近4000名员工,中国员工流动率是全球最低的,每年离职率仅0.9%。

此前有报道称,英伟达2024年在中国再招聘数百名员工,以增强自动驾驶技术等方面的研究能力。

6.台积电魏哲家首谈关税议题,亲自破除与英特尔合资传言

台积电4月17日下午举办2025年第一季度法说会,该公司董事长暨总裁魏哲家、财务长黄仁昭、法人关系处处长苏志凯出席。魏哲家在会上澄清台积电目前没有合资公司的讨论,正面回应了市场传闻台积电将与英特尔合资在美国设厂的消息。另外针对关税威胁,魏哲家表示,目前客户订单没有减少,确切影响还要再观察。

Q1利润大增60.4% 每天可赚40.17亿元新台币

台积电2025年第一季度的财务报告显示,第一季度的合并营收为8392.5亿元新台币,税后净利润约为3615.6亿元新台币,每股盈利为13.94元新台币,约每天可赚40.17亿元新台币(当前约合9.08亿元人民币)。

与去年同期相比,台积电2025年第一季度的营收增长41.6%,税后净利润增长60.3%,每股盈利增长了60.4%。与2024年第四季度相比,第一季度的营收和税后净利润分别下降了3.4%和3.5%。

以美元计算,台积电2025年第一季度的营收为255.3亿美元,比去年同期增长了35.3%,比前一季度下降了5.1%。第一季度的毛利率为58.8%,营业利润率为48.5%,税后净利润率为43.1%。

在台积电的晶圆销售中,3nm制程出货占比22%,5nm制程出货占比36%,7nm制程出货占比15%。总体来看,先进制程(包括7nm和更先进的制程)的营收占到了全季晶圆销售额的73%。

Q2营收约284亿~292亿美元 全年资本支出380亿~420亿美元

法说会上,黄仁昭提到,台积电在美元兑新台币32.5假设下,预估今年第二季度美元营收介于284亿~292亿美元之间,平均值较第一季度增长12.8%。相关数据优于法人预估季增中个位数6%上下。毛利率57%~59%,营益率47%~49%。

魏哲家并强调,预计第二季度营收因客户3nm强劲需求而复苏,整体晶圆代工2.0将因AI需求持续增长。

对于资本支出,台积电数据显示今年首季资本支出100.6亿美元,较去年第四季度的112.3亿美元略降。台积电提到,2025年资本支出预算为380亿~420亿美元维持不变,其中约70%用于先进制程,10%~20%用于特殊制程,10%~20%用于先进封装等。

对于市场上CoWoS的谣言,台积电表示,过去CoWoS的需求远超出台积电的产能,现在仍是满足需求,但台积电的CoWoS的产能略有好转,明年预计供需平衡有望改善。

首谈关税议题 魏哲家:台积电客户态度没有任何改变

在法说会上,魏哲家提到,虽然近期关税因素带来风险与不确定因素,但尚未看见客户态度出现改变,并重申全年美元营收维持增长中双位数增长(24%~26%,约25%)预估不变。

终端客户并未因为关税问题而减少订单,魏哲家证实,AI、HPC所带动的需求持续强劲,展现台积电强大的议价能力。

对于关税影响,魏哲家称,可能会在未来几个月内获得更多信息,将继续密切关注对终端市场需求的潜在影响,并谨慎管理业务。在充满不确定性的情况下,台积电继续专注于业务基本面。他表示,台积电有信心在2025年能够超越晶圆代工2.0的年增长。

魏哲家亲自澄清 破除与英特尔合资传言

此前市场有消息称,英特尔与台积电已经达成了双方成立合资企业的初步协议,双方将共同运营英特尔在美国的晶圆厂。对此,魏哲家在法说会上强调,台积电未参与任何有关与其他公司合资、技术授权或技术移转的讨论,粉碎外界传闻。

报道称,美国白宫和商务部官员一直敦促台积电和英特尔达成协议,以解决英特尔的长期危机。而在英特尔和台积电成立的合资公司当中,台积电将拥有合资企业20%的股份,英特尔和其他美国投资者将持有超过50%的股份,这也意味着美方仍对晶圆厂占据主导地位。

魏哲家直言,台积电目前没有与其他公司进行任何合资技术授权、技术转移和共享的洽谈。

强调美国设厂为满足客户需求,30%的2nm以下先进制程产能将在美国厂生产

魏哲家提到,台积电有意加码美国千亿美元投资,预估项目投资到位后,30%的2nm以下先进制程产能将在亚利桑那厂生产。

他强调,在美国亚利桑那州厂的投资,是为满足客户在AI、智能手机芯片需求,重申将增加3座Gigafab(超大型晶圆厂)。

魏哲家称,来自美国市场非常强劲的AI需求,包含苹果、英伟达、AMD、高通与博通等,因此台积必须扩充产能,进而支持这些客户。

魏哲家表示,预估美国投资项目完成后,约30%的2nm及以下制程产能将位于亚利桑那州,从而在美国形成一个独立的前沿制造业集群,也将会创造更大的规模经济,并有助于在美国培育更完整的半导体供应链生态系统,从而使台积电能够继续在帮助客户取得成功方面发挥关键且不可或缺的作用。

另外对于此前市场传闻传出“台积电将召回日本计划”的消息,魏哲家坚决表示“不!”强调不会放缓日本和德国投资。

7.英特尔须获得许可 才能向中国客户销售部分AI芯片

美国芯片大厂英特尔(Intel)已告知中国客户,该公司开始需要获得许可证,才能销售部分先进人工智能(AI)处理器。

根据公司邮件及知情人士,英特尔上周告诉中国客户,该公司部分先进AI处理器的销售将开始需要许可证。

英特尔称,如果其芯片的总DRAM带宽达到1400GB/s或以上、输入输出(I/O)带宽达到1100GB/s或以上,或两者总带宽达到1700GB/s或以上,则需要获得向中国出口的许可证。英特尔的Gaudi系列远远超出了这些要求。

不久之前,美国政府对英伟达(Nvidia)销往中国的H20芯片实施出口管制。英伟达表示,在美国政府限制其H20人工智能芯片向中国出口后,该公司将承担55亿美元(约合人民币402亿元)的费用,这些费用与H20产品的库存、购买承诺和相关储备有关。

此外,当地时间4月15日,美国商务部表示,将对AMD的MI308人工智能芯片及其同类产品向中国发布新的出口许可要求。

8.美光组建新“云存储业务部门”,聚焦AI数据中心/HBM芯片等

美光科技宣布,正在重组旗下业务部门,专注于满足大型云服务提供商对其存储芯片的人工智能(AI)相关需求。

美光新的“云存储业务部门”将专注于超大规模数据中心使用的产品,以及有助于快速执行数据密集型AI任务的高带宽存储器(HBM)芯片。

HBM芯片因其与AI GPU(尤其是英伟达GPU)的协同作用而受到投资者的密切关注。美光科技是全球三大存储芯片制造商之一,与韩国SK海力士和三星电子并列。

今年3月,美光科技预测季度营收将高于华尔街预期,这得益于市场对HBM的需求。

专注于HBM的新部门将由Raj Narasimhan领导,他曾领导过之前的“计算和网络业务部门”。在旧架构下,该部门涵盖数据中心、个人电脑(PC)、图形和网络市场使用的存储产品。

其他新部门包括“核心数据中心业务部门”,该部门将专注于为数据中心设备制造商客户提供内存和闪存产品。

新的“移动和客户端业务部门”将服务于移动设备市场,而“汽车和嵌入式业务部门”将专注于汽车、工业和消费领域。

所有部门都将由美光公司现有高管领导。

9.国巨大幅提高收购价,与美蓓亚三美争夺芝浦电子

中国台湾电子元件制造商国巨(Yageo)计划大幅提高对芝浦电子(Shibaura)的收购价,以对抗日本零部件供应商美蓓亚三美(MinebeaMitsumi)的“白衣骑士”收购要约,这场争夺拥有世界一流传感器技术的日本公司的收购战可能即将升级。

据报道,国巨计划以每股5400日元的价格收购芝浦电子,高于目前的每股4300日元,调高约25.6%。这超过了美蓓亚三美4月10日宣布的每股4500日元的收购要约。

该收购要约将提高TOB(收购要约收购)之争的筹码。美蓓亚三美提出这一要约是为了对抗这家中国台湾公司最初的主动收购要约,并将芝浦尖端的传感器技术掌握在日本人的手中。

芝浦是高精度温度传感器(即热敏电阻)领域的领导者,而热敏电阻是电动汽车、混合动力汽车、工业机器人和风力涡轮机的关键部件。

国巨于今年2月初首次宣布其收购计划。根据该计划,国巨将通过要约收购的方式收购芝浦的全部股份。国巨创始人兼董事长陈泰铭明确表示,即使芝浦不同意,国巨也打算从5月7日开始执行要约收购。

随着“白衣骑士”美蓓亚三美的出现,国巨的下一步行动备受关注。

通过提供高于美蓓亚三美的收购要约价格,国巨将展现其收购芝浦的强烈意愿。国巨似乎已经得出结论,认为此举可以进一步提升芝浦的价值,并在与芝浦管理层会面后决定提高要约价格。

国巨在一份声明中表示:“国巨是最大化芝浦增长潜力的最佳合作伙伴。我们将继续真诚地寻求芝浦董事会和特别委员会对TOB的批准。”

芝浦自收到收购提议以来一直在与国巨进行谈判,但4月10日,当美蓓亚三美宣布将以每股4500日元的价格进行TOB时,芝浦却表示支持该收购方案,明确反对国巨的收购提议。

随着国巨提高收购价格,焦点现在转向美蓓亚三美是否会出价更高,超越国巨。事态已经演变成国巨和美蓓亚三美之间争夺芝浦估值的竞争。

芝浦股价周四收于4770日元,超过了美蓓亚三美的报价。

10.法国AlN创企EasyGaN宣布倒闭

法国氮化铝(AlN)初创公司EasyGaN因未能筹集到更多资金而倒闭。

这家位于法国Sophia Antipolis的公司,正在利用分子束外延(MBE)技术在硅晶圆上开发AlN层,该技术比其他技术能够更精确地控制材料结构。

这项由法国研究实验室CRNS开发的技术,能够制造出比传统晶圆技术薄三倍的层,可供代工厂和芯片公司用于生产毫米波射频芯片。此外,该公司还在考虑开发一种基于氮化镓(GaN)的版本,同样用于射频芯片。

EasyGaN CEO、前英特尔平台经理Andre Bonnardot表示:“尽管我们尽了最大努力,但仍未能获得继续开展项目所需的资金。如果您对我们通过MBE开发的AlN和硅基GaN技术感兴趣,请联系CRHEA/CNRS实验室的Fabrice Semond,他负责并支持了我们。”

EasyGaN网站现已关闭。