1.卓胜微被村田发起专利诉讼,涉案金额合计约170.4万元

2.北理工课题组在两层碳原子赋能超灵敏加速度探测方面取得重要进展

3.中国科学院纳米森林传感器应用研究获进展

4.哈尔滨工业大学研发新型自支撑压电单晶薄膜,为柔性高性能电子器件开发提供新思路

5.科研新进展丨人民日报报道厦大电子学院黄文财教授团队研究成果

1.卓胜微被村田发起专利诉讼,涉案金额合计约170.4万元

4月11日,卓胜微发布公告,披露株式会社村田制作所(以下简称“村田”)在中韩两国对其发起五项专利侵权诉讼。目前,相关案件已由韩国首尔中央地方法院和上海知识产权法院受理,均未开庭审理。

根据公告,村田在韩国提起的诉讼指控卓胜微侵犯其韩国第10-2142866号发明专利权,要求停止制造、销售涉案产品,并索赔约50.4万元人民币及利息。在中国,村田于上海知识产权法院提起四起诉讼,涉及四项不同专利(ZL201480066958.9、ZL201580059165.9、ZL201680030389.1、ZL201680046210.1),每起案件索赔30万元,合计索赔金额约120万元。

卓胜微在公告中表示,针对上述案件,公司将积极应诉,维护公司正当权利。作为国内射频前端领域的创新企业,公司始终尊重并高度重视知识产权保护,坚持自主创新研发,沉淀自有技术。

2024年公司研发投入99,706.70万元,较2023年同期增长58.53%。截至2024年12月31日,公司共计取得142项专利,其中国内专利140项(包含发明专利83项)、国际专利2项(均为发明专利);21项集成电路布图设计。2024年度共申请专利142项,其中发明专利112项,实用新型专利30项,新增申请主要集中于射频滤波器产品相关板块。

目前,公司董事会将密切关注和高度重视该事项,积极应诉,依法主张自身合法权益,采取相关法律措施,切实维护公司和股东的利益。

2.北理工课题组在两层碳原子赋能超灵敏加速度探测方面取得重要进展

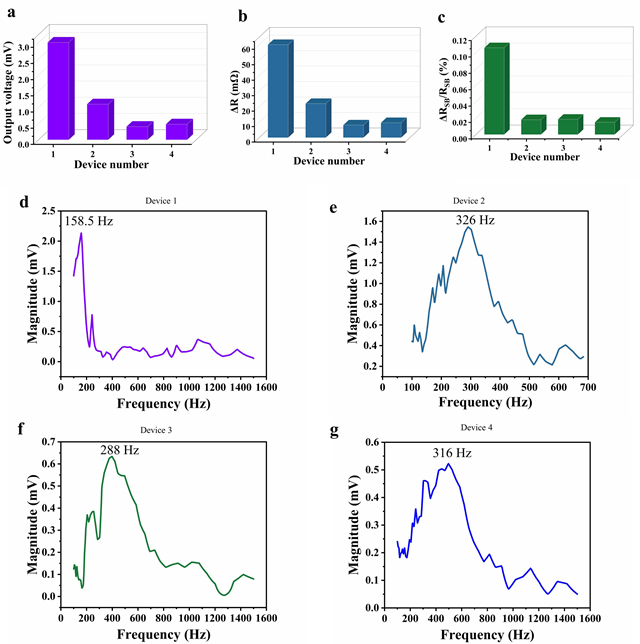

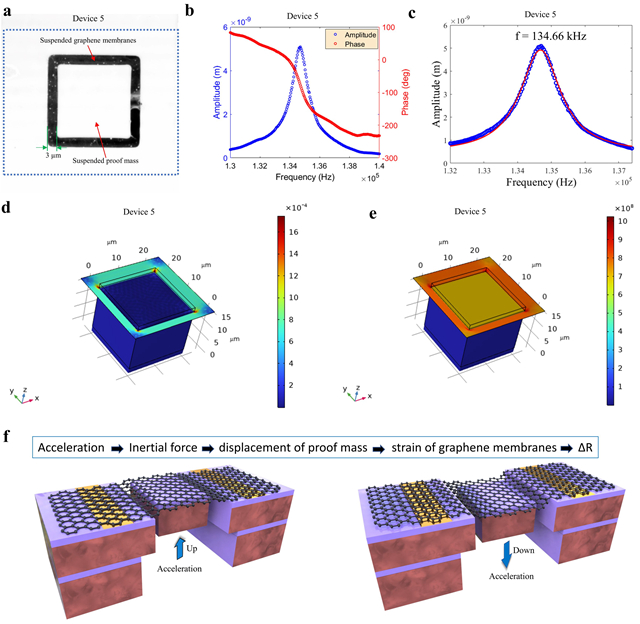

近日,北京理工大学前沿交叉研究院范绪阁教授课题组与中北大学极限环境光电动态测试技术与仪器全国重点实验室张文栋教授合作,在两层碳原子赋能超灵敏加速度探测方面取得了重要进展。相关研究成果以“Two Layers of Carbon Atoms Enable Ultrasensitive Detection of Acceleration”为题发表在国际知名期刊《ACS Nano》(中科院与JCR双一区,IF:15.8),论文第一作者为北京理工大学丁洁副教授。通讯作者为北京理工大学范绪阁教授。

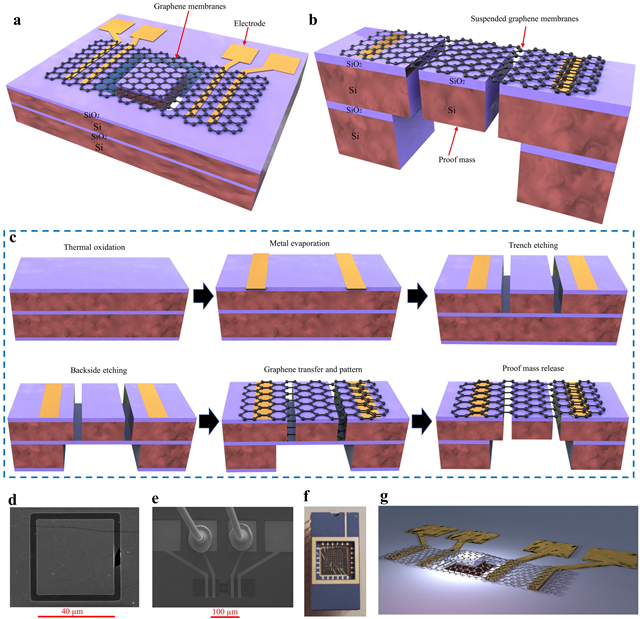

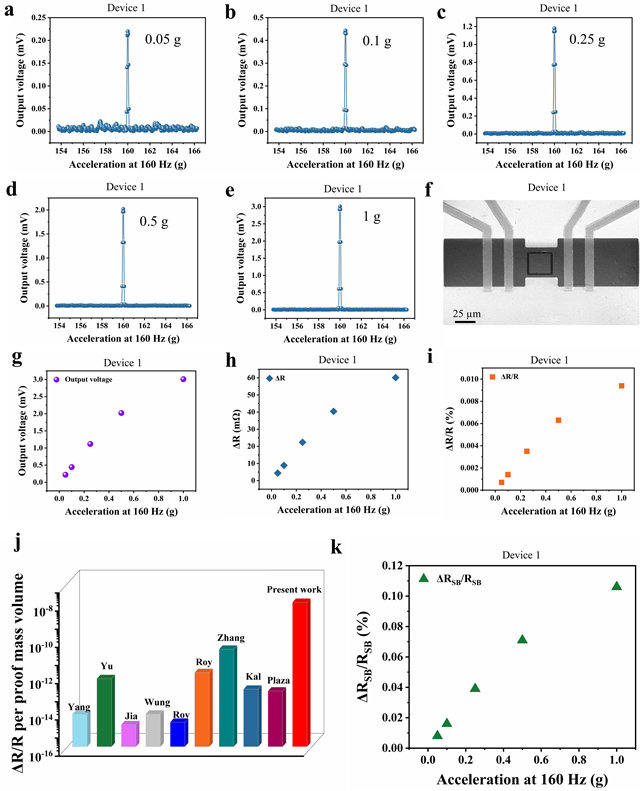

研究课题组以两个碳原子层悬浮SiO2/Si质量块作为高灵敏加速度探测敏感结构,两层碳原子所悬浮的SiO2/Si质量块的重量是两层碳原子自身重量的3万倍,所悬浮的SiO2/Si质量块的尺寸最小至10 µm × 10 µm × 16.4 µm。所研制的加速度传感器原型器件的质量块体积标准化后的灵敏度比传统硅基加速度传感器至少高3个数量级,质量块的体积比传统硅基加速度传感器至少低3个数量级。实验验证了两层碳原子所构成的悬浮石墨烯薄膜存在因谐振导致的显著增强的电机械耦合压阻传感效应,最终导致器件的高灵敏加速度探测。此外,课题组通过建模仿真,对器件进行了进一步的理论分析与研究。

图1 两层原子悬浮SiO2/Si质量块加速度敏感结构示意图、制备工艺流程图及SEM图、封装键合及传感机制示意图

图2 制备的石墨烯加速度传感器的性能测试与比较

图3 所制备的器件性能比较及封装后的器件电学扫频实验

图4 未封装的石墨烯加速度敏感芯片的动态机械表征及建模仿真

附主要作者简介:

丁洁,第一作者,北京理工大学集成电路与电子学院副教授,博士毕业于英国格拉斯哥大学,导师为半导体器件建模与仿真领域国际著名学者Asen Asenov院士。研究方向为传感器建模仿真、机理与器件,新型半导体器件建模与仿真,CMOS器件、闪存器件的随机涨落与可靠性研究,设计与工艺协同优化方法(DTCO)。

马鸿梁,北京理工大学前沿交叉科学研究院在读博士研究生。

何昶,北京理工大学前沿交叉科学研究院在读博士研究生。

张文栋,中北大学极限环境光电动态测试技术与仪器全国重点实验室教授、山西省人大教科文卫工委副主任。曾任中北大学校长、太原理工大学校长、山西省教育厅厅长、山西省政府副秘书长等。长期从事动态测试和微米纳米技术研究,先后主持完成国家重大科研项目40余项,已发表学术论文近400篇,出版专著8部,授权国家发明专利76项。获得国家科学技术发明二等奖3项(排名第一2项,第二1项)、三等奖1项、国家科学技术进步二等奖1项、何梁何利基金“科学技术创新奖”、省部级科技进步奖一、二等奖9项、国家教学成果二等奖1项。先后被授予“全国先进工作者”称号、“国家有突出贡献的中青年专家”称号、“全国五一劳动奖”章、“第5届中国青年科技奖”章等奖励。研究成果已在国家重大和重点工程得到广泛应用。

范绪阁,通讯作者,北京理工大学前沿交叉研究院教授,北京理工大学特立青年学者。主要从事微纳机电系统(MEMS/NEMS)、微纳传感器、微纳加工、石墨烯等敏感薄膜方向的研究。近年来,以一作或通讯在Nature Electronics、Science Advances、Nano Letters、Microsystems & Nanoengineering、Chemical Engineering Journal、Small、Carbon、ACS AMI等国际重要期刊与会议发表近40篇论文,申请及授权中国发明专利15项,获MINE2024优秀青年科学家奖。科技部重点研发计划指南编制专家组成员及项目评审人,国家自然科学基金委、工业与信息化部、科技部、中国博士后管理委员会、国家留学基金委等部门的项目评审人。研究方向为微纳机电系统(MEMS/NEMS)、微纳传感器、微纳加工、石墨烯等敏感薄膜。(来源: 北京理工大学)

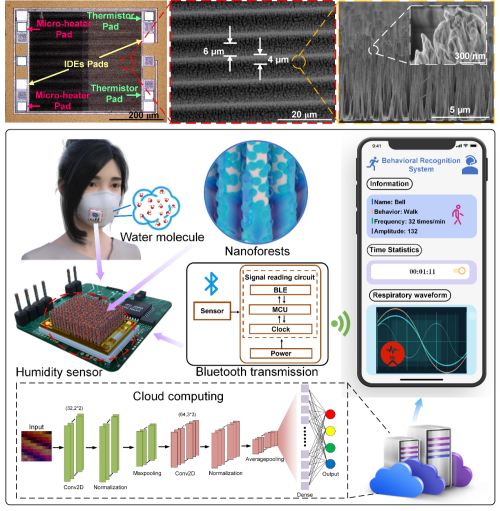

3.中国科学院纳米森林传感器应用研究获进展

中国科学院微电子研究所研究员黄成军和毛海央团队在纳米森林传感器及其应用研究方面取得进展。

呼吸是支持人类生命活动的重要过程。呼吸频率和深度是反映运动强度的关键指标,呼吸模式与心肺功能相关。呼吸检测可以实时了解运动者的身体状态,避免过度运动或运动不足,还可以评估运动者的心肺健康状况,为制定个性化运动计划提供依据。但是,传统的湿度传感器受限于其结构和材料,存在灵敏度不高等不足。当前,多种应用于呼吸检测的湿度传感器依靠信号频率差异来分辨呼吸状态,这限制了它们识别更多行为种类的能力。

为解决上述问题,该研究开发出纳米森林湿度传感器,利用纳米森林的大表面积、高孔隙率和超亲水特点,使湿度传感器具备响应呼出气体中微弱湿度变化的能力。同时,器件内置加热电阻/热敏电阻,可为传感器提供适当的工作温度,并可实时监测呼吸气流温度,且通过温度补偿使响应更为准确。进一步,研究基于这一新型湿度传感器,并结合机器学习算法构建出运动识别智能系统,能够实现对9种不同运动状态的高准确率识别。

这一工作展现出纳米森林湿度传感器的应用潜力,为智能可穿戴设备和健康监测等技术领域的发展提供了新的技术方案。

近期,相关研究成果以An intelligent humidity sensing system for human behavior recognition为题,发表在《微系统与纳米工程》(Microsystems & Nanoengineering上。研究工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划和中国科学院青年创新促进会会员项目等的支持。

纳米森林湿度传感器及其运动识别智能应用

(来源: 中国科学院)

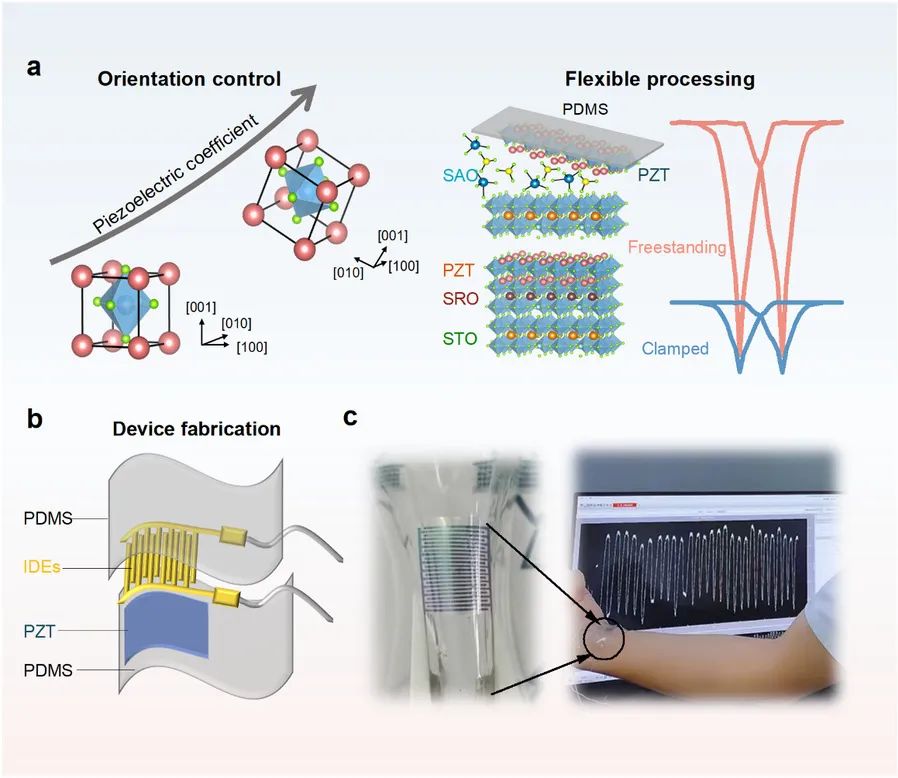

4.哈尔滨工业大学研发新型自支撑压电单晶薄膜,为柔性高性能电子器件开发提供新思路

2020年6月7日,习近平总书记致信祝贺哈工大建校100周年,为学校新百年发展指明了前进方向,提供了根本遵循。在收到习近平总书记贺信即将五周年之际,哈尔滨工业大学深圳校区官微陆续推出“这五年”系列报道,展现校区五年来的发展变化及校区师生奋发作为、追求卓越的生动实践。今天,让我们来看陈祖煌教授、魏军教授团队在高性能柔性电子器件开发领域取得重要研究进展的报道——

近日,深圳校区前沿学部材料科学与工程学院陈祖煌教授、魏军教授团队在压电单晶薄膜领域取得重要进展,研究成果以《基于自支撑铁电氧化物薄膜的超高功率密度柔性压电能量收集器》(Ultrahigh-power-density flexible piezoelectric energy harvester based on freestanding ferroelectric oxide thin films)为题发表于《自然通讯》(Nature Communications)。该研究为高性能柔性电子器件的开发提供了重要技术范式,为铁电单晶薄膜在可穿戴能源领域发展的新思路。

作为钙钛矿铁电材料的典型代表,锆钛酸铅(PbZr0.52Ti0.48O3)凭借其卓越的铁电与压电特性,已成为工业应用最广泛的压电材料体系。然而,该材料本征的刚性特征与其在柔性电子器件应用需求之间的矛盾始终未能有效解决。为了解决这一问题,研究者经常将其与柔性有机材料构成纳米片等柔性复合材料、使用柔性基底制备多晶薄膜或者机械剥离单晶块体获得柔性薄膜。然而,复合材料和受衬底应力限制的多晶薄膜会极大程度地损失压电性能,而机械剥离工艺不仅制备难度大,且获得的膜层厚度较厚,使得其虽然一定程度上获得了柔韧性,但在柔性电子的应用方面严重受限。

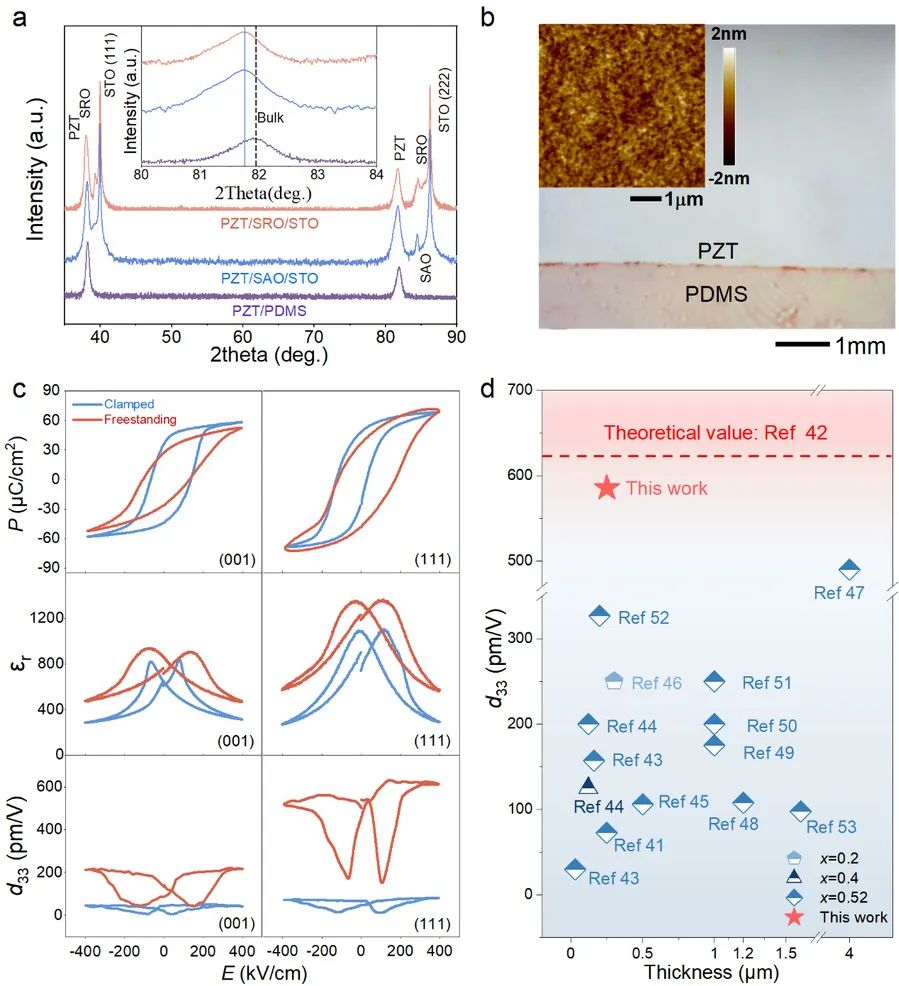

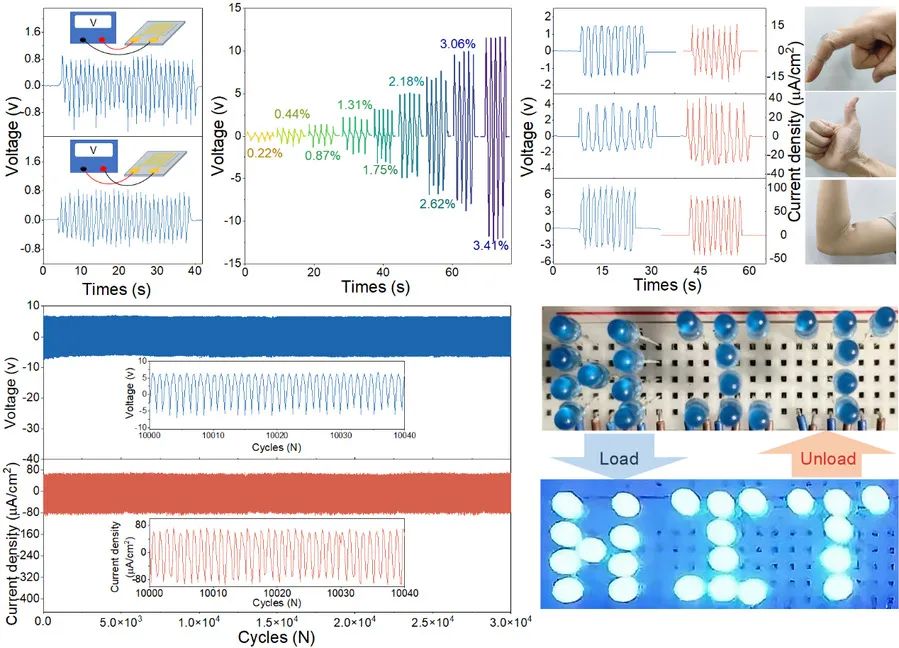

针对上述问题,团队利用晶体取向调控和水刻蚀牺牲层技术解除衬底应力,在(111)取向的自支撑锆钛酸铅(PbZr0.52Ti0.48O3)单晶薄膜中获得了585皮米每伏(pm/V)的高压电系数,并通过畴壁动力学分析和同步辐射、高分辨透射电镜等技术揭示了自支撑薄膜中高压电性的物理机制。此外,使用兼备高压电性和高柔性的(111)取向的自支撑锆钛酸铅(PbZr0.52Ti0.48O3)单晶薄膜制备的柔性压电能量收集器能够在超过3.4%的大应变下实现输出,经60000次的循环后保持输出稳定,其输出电压可达12伏特(V),输出功率密度达到创纪录的63.5毫瓦每立方厘米(mW/cm³)。采集到的电能经整流存储后,可以直接用于商用电子设备供电,标志着自支撑单晶薄膜技术向实用化迈出关键一步。

自支撑锆钛酸铅薄膜的晶体取向调控策略与器件设计原理

刚性与自支撑锆钛酸铅薄膜电学性能比较,自支撑薄膜获得了压电性提升

基于(111)取向薄膜的柔性压电能量收集器的电学性能

团队突破传统铁电薄膜因基底约束导致压电性能显著衰减的技术瓶颈,通过晶体取向精准调控与水溶性牺牲层工艺协同创新,成功制备出兼具高压电特性与优异柔性的自支撑锆钛酸铅(PbZr0.52Ti0.48O3)单晶薄膜,基于该材料构建的柔性压电能量收集器展现出超高输出功率密度,其压电性能已逼近块体单晶理论值。该研究不仅为开发高性能自支撑单晶压电/铁电薄膜提供了新的策略,还通过原型器件验证了此类材料在柔性可穿戴设备、智能传感系统等新领域广阔的应用前景和巨大的产业化潜力。

哈工大深圳校区为论文第一完成单位,哈工大深圳校区博士研究生任忠琪、北京科技大学邓世清教授、哈工大深圳校区硕士研究生邵俊达为论文共同第一作者。魏军教授和陈祖煌教授为论文通讯作者。(来源: 哈尔滨工业大学深圳校区)

5.科研新进展丨人民日报报道厦大电子学院黄文财教授团队研究成果

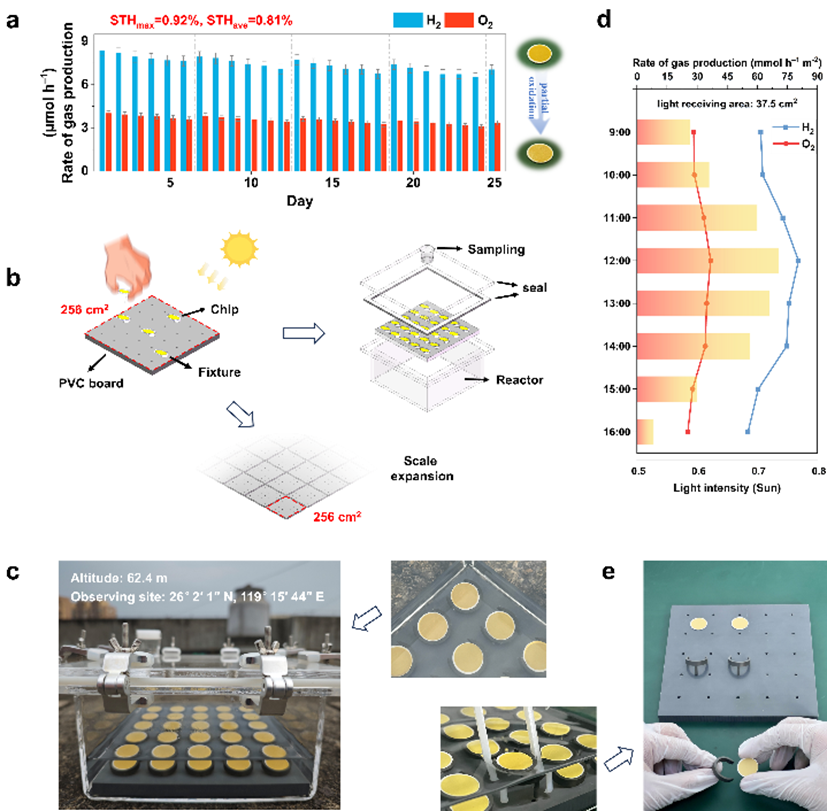

近日,厦大黄文财教授与福州伏智光催化研究中心吕锋仔先生和中国科学技术大学董振超教授合作,在光解海水制氢领域取得“芯”突破,相关成果以“Porous microreactor chip for photocatalytic seawater splitting over 300 hours at atmospheric pressure”为题发表在《Nano-Micro Letters》上(IF=31.6),并获得人民日报报道。研究团队开发的Ag3PO4/CdS多孔微反应器芯片刷新了光解天然海水制氢在常温、常压下的光氢转换效率和稳定运行时长记录。

研究背景

绿色氢能是最理想、最清洁的可再生能源,目前制备绿氢方式主要有三种,光解水制氢作为其中之一,已被列为中国科学院科技战略咨询研究院重点新兴前沿项目。相较于光伏电催化制氢和光电化学制氢,光解水制氢系统最为简洁、成本最低因而极具产业化前景。由于淡水资源稀缺性,光解海水制氢比光解淡水制氢更具竞争力。同时,对于实际应用,能在常压常温下正常运行的光解海水制氢系统可有效降低对环境条件的要求。然而,目前面临挑战是:现有文献报道光解海水制氢系统稳定性基本上只有约10个小时,而近常压常温下光解水光氢转化效率(STH)最高为0.41%,离产业化还有很大差距。

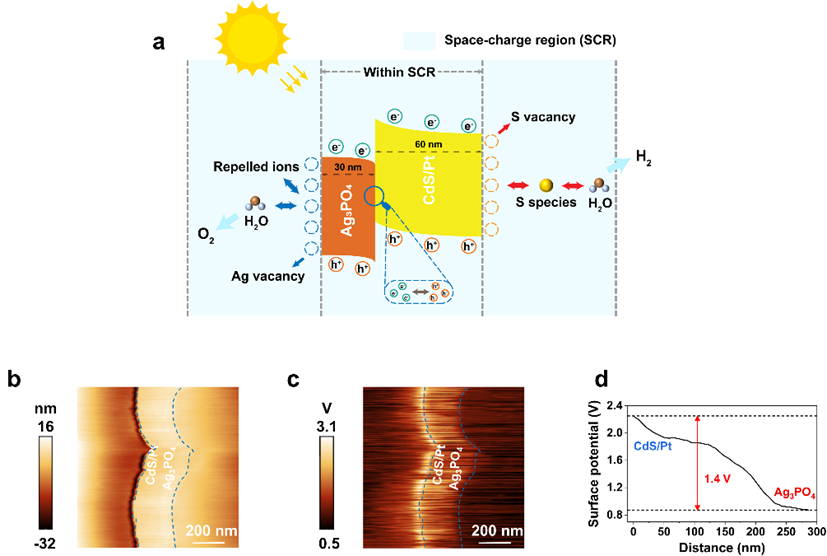

图1 光催化芯片设计示意图及空间电荷区内的厚度-能带弯曲KPFM图

研究内容

以高效光解海水制氢产业化为目标,本研究设计并开发出基于空位工程的Ag3PO4/CdS多孔微反应器芯片,实现了各项性能上的重大突破:

提出在多孔基底上沉积薄膜的设计方案,开发出性能优异的Ag3PO4/CdS半导体芯片,其在天然海水中实现运行稳定性超过300小时,远超领域中约10小时的耐久瓶颈。采用通氧沉积使芯片表面富硫富银空位,确保了该芯片对硫物种的选择性吸附和对其它杂质的排斥性,打破了光解水体系在海水中运行相较于纯水中耐久显著下降的固有认知。此外,阶梯式电荷转移确保了载流子的空间分离,解决了Ag3PO4和CdS材料极易光腐蚀的难题。

Ag3PO4/CdS半导体芯片在天然海水中的STH效率达到0.92%(模拟自然环境的常温/常压条件下),而目前在近常压/常温下已报道的最高STH效率为0.41%。空间电荷区内构建异质结并进行厚度调控在保留Ag3PO4和CdS强氧化还原能力的同时实现了良好的载流子动力学;不规则多孔结构特征使活性位点最大化,进而呈现高光解水活性;分层结构避免氢氧生成后复合发生,使其能在环境条件下高效工作。

完成首个全太阳能驱动制氢模块设计与户外自然条件下光解海水制氢实验。通过阵列方式构建出具有25个反应单元的制氢模块,在无人工对流、温度控制和真空处理等任何其它条件辅助情况下,成功在户外实现了80.55 mmol h−1 m−2的析氢速率。该系统展现出向大面积灵活拓展的潜力和在实际应用中快速组装与更换故障反应单元的优势。

图2 Ag3PO4/CdS芯片稳定性测试和户外自然光照条件下制氢模块实验

研究相关

该工作在电子科学与技术学院黄文财教授、福州伏智光催化研究中心吕锋仔先生和中国科学技术大学董振超教授的共同指导下完成。电子科学与技术学院博士生朱德胜和助理教授董志鹏为该工作的共同第一作者。这一工作得到了福建省高校产学合作科技重大项目(2023H6003)和福州伏智光催化研究中心的资助。

(来源: 厦大电子人)