1.【IPO价值观】逆周期缩减研发投入,希迪智驾业绩异常暴增遭质疑

2.【每日收评】集微指数跌0.52%,龙芯中科计划2025年发布3C6000系列服务器芯片

3.海外芯片股一周动态:台积电批准近155亿美元拨款 三星自主研发Exynos 2600芯片

4.德明利9.9亿元定增申请获证监会核准批复

5.中科采象获数千万A轮融资,用于高端数据采集技术

6.欧冶半导体完成数亿元B1轮融资,加速推进汽车智能化演进

1.【IPO价值观】逆周期缩减研发投入,希迪智驾业绩异常暴增遭质疑

在汽车智能化驱动下,我国涌现出一批智能驾驶解决方案提供商,并于近年实现业绩快速增长,值此自动驾驶逐步由辅助智驾向高阶智驾进化的关键期,部分智驾公司纷纷选择登陆资本市场,以期借助资本力量在激烈竞争中脱颖而出。

其中,高度聚焦采矿市场的自动驾驶公司希迪智驾(湖南)股份有限公司(以下简称“希迪智驾”)也于近期在港交所递表。分析其招股书发现,希迪智驾业绩快速增长背后,营收规模仍相对较小,在行业加码研发创新的背景下,该公司却在大幅削减研发支出。

业绩突然暴增引质疑

中国是全球汽车智能化先锋,也是全球智驾竞争最为激烈的市场,拥有佑驾创新、知行科技、毫末智行、小马智行、文远知行、Momenta、纵目科技、地平线、黑芝麻智能等大批玩家,其中,由香港科技大学教授李泽湘创立的希迪智驾另辟蹊径,聚焦矿卡及物流领域,避开了竞争更为激烈的乘用车市场,或与其早期毕业于中南矿业学院的经历有关。

根据招股书,希迪智驾交付了中国首个完全无人驾驶纯电采矿车队,并交付了目前一支全球最大的混编作业采矿车队(拥有56辆自动驾驶矿卡+约500辆有人驾驶卡车),按今年上半年营收计算,希迪智驾以36.5%的份额在中国自主采矿市场排名第一。

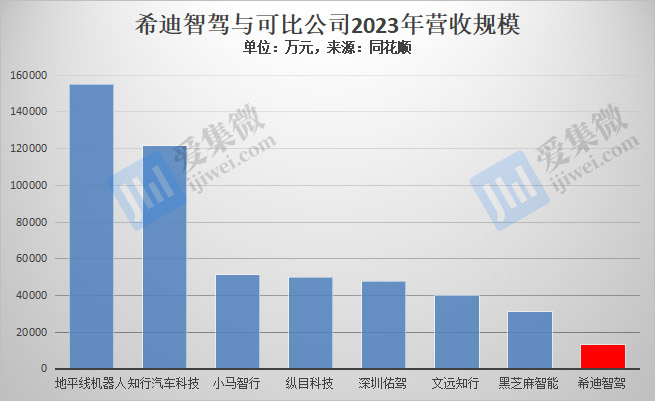

伴随终端持续交付,希迪智驾业绩也不断得到提升,2021年-2024年H1(下称“报告期”),分别为7738.5万元、3105.6万元、1.33亿元、2.58亿元,整体呈增长趋势。2023年即便营收同比增长326.98%,但营收规模与可比公司相比仍处于垫底水平。

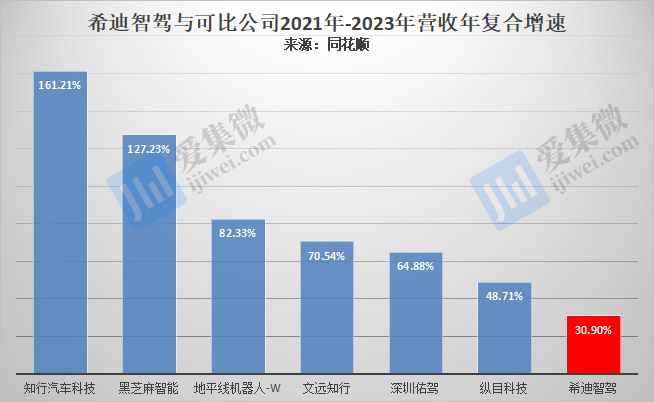

增速上,希迪智驾也不占据优势,其于2021年-2023年的营收年复合增速为30.9%,低于其他一众可比公司,特别是在2022年,其营收同比暴跌59.87%至3105.6万元,是该年度可比公司中,唯一业绩大跌的企业。

不过,2024年上半年,其营收同比暴增472.6%至2.58亿元,大幅超过上年全年营收总额。关于业绩增长,希迪智驾仅说明是由于自动驾驶、V2X及高性能感知解决方案产生的收入增加所致,但并未就业绩大增的具体原因进行说明。

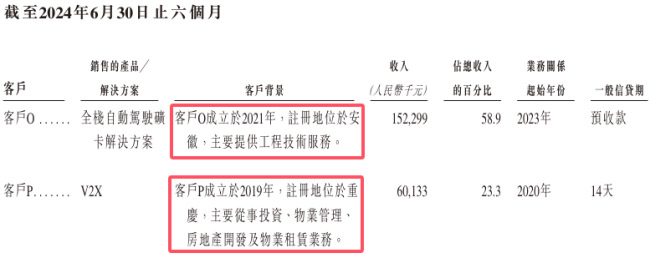

笔者分析其前五大客户发现,今年上半年,希迪智驾新增了两家重量级客户,其中,客户O贡献1.52亿元营收,客户P贡献6013.3万元营收,合计2.12亿元,占今年上半年营收比重达82.17%。

需指出的是,客户O为工程技术服务商,客户P主要从事投资、物业管理及房地产开发等,从简单介绍中,这两家公司与希迪智驾此前的大客户类型有很大的不同,无法判断它们对希迪智驾的智能驾驶、车联网解决方案的需求必要性,由此,希迪智驾今年上半年的营收大涨不免受到市场质疑,是否存在为上市而冲业绩的行为仍需公司进一步披露。

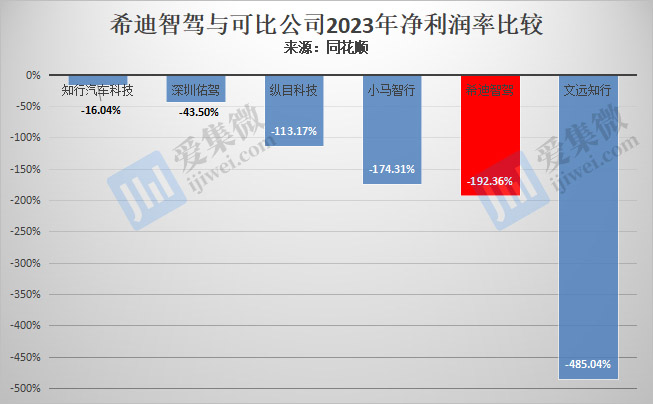

盈利能力方面,由于汽车智能化仍处于起步阶段,智驾方案提供商目前也处于发展状态,叠加市场竞争,绝大部分智驾方案提供商至今仍处于亏损状态,近期仅有黑芝麻智能等少数企业实现扭亏为盈,希迪智驾也不例外,报告期各期亏损分别为1.8亿元、2.63亿元、2.55亿元、1.23亿元,合计亏损8.2亿元。

从净利润率来看,希迪智驾报告期各期的净利润率分别为-232.01%、-846.85%、-192.36%、-47.42%,不包括地平线、黑芝麻智能两家芯片方案商,整体也低于可比智能驾驶方案提供商。而今年上半年净利润率大幅提升,主要受营收大增并大幅减亏所致。

逆周期缩减创新投入

除了业绩突然大增原因不明,希迪智驾报告期内还有许多操作有违目前的行业发展规律,其中,研发投入持续下降即为其中之一。

根据介绍,希迪智驾研发团队的专业技术覆盖人工智能、计算机科学、机器人及车辆工程等领域,已战略性地在长沙、重庆及成都部署研发团队,截至2024年6月30日,希迪智驾共有研发人员244人,占员工总数的57.3%。

截至招股书披露日,希迪智驾于中国拥有532项专利申请及325项注册专利,包括135项发明专利、107项实用新型专利及83项外观设计专利,另于中国拥有72项软件版权及262项注册商标,此外于海外拥有3项注册专利及两项商标。

希迪智驾承认,公司所处行业面临快速的技术变革且技术创新快速演变,为此,公司一直在大力投资研发工作。

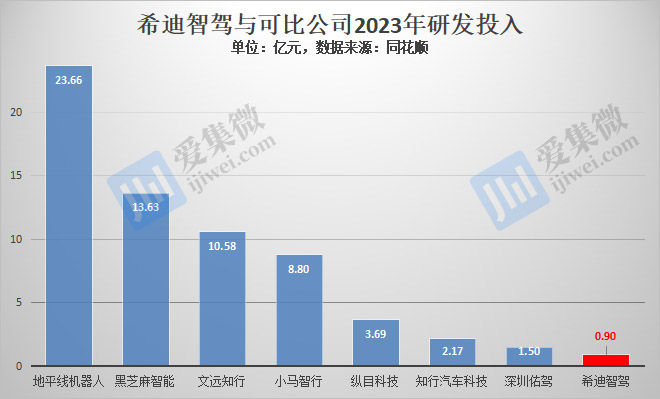

但实际上,希迪智驾的研发投入却在逐年下降,报告期各期分别为1.115亿元、1.105亿元、9039.6亿元、3533.9亿元,是可比公司中,研发投入规模最低的一家公司,2023年与智驾芯片公司地平线的差距达25.18倍,与知行汽车科技的差距达10.71倍。

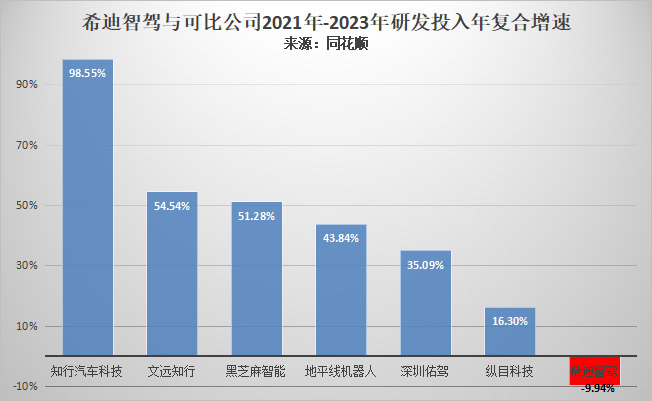

从研发增速看,希迪智驾也是可比公司中唯一一家报告期内研发投入持续下滑的企业(小马智行未披露2021年数据,不做比较)。经统计,2021年-2023年,希迪智驾研发投入年复合增速为-9.94%,而可比公司中,最低为纵目科技的16.3%。进入2024年,其研发投入降幅加大,上半年同比大跌15.01%

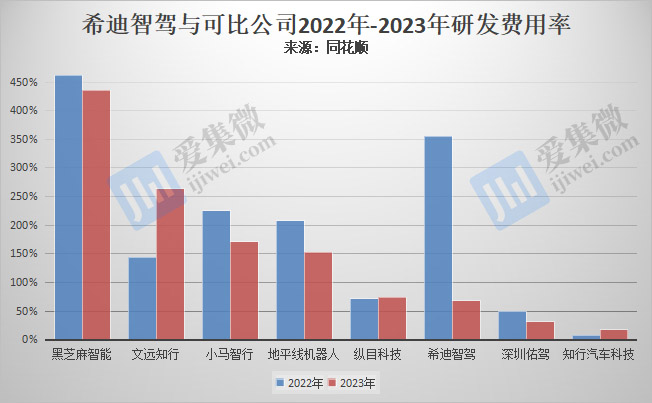

由于研发投入跟不上业绩增速,已导致希迪智驾研发费用率呈现暴跌趋势,报告期内分别为144.02%、355.84%、68.17%、13.67%,而可比公司中,研发投入力度仍维持在较高水平,甚至出现大幅增长的情况。

受自身研发能力限制,希迪智驾还存在通过委外研发来完成产品开发的情况,于报告期内,外包研发安排的开支分别占研发开支总额的0.7%、0.8%、0.5%及0.6%,而委外研发的成果,并非希迪智驾独有,而是双方共有,未来是否会遗留专利纠纷,也需希迪智驾进一步披露。

2.【每日收评】集微指数跌0.52%,龙芯中科计划2025年发布3C6000系列服务器芯片

11月20日,沪指涨0.66%,深证成指涨0.78%,创业板指涨0.50%。成交额超1.6万亿,上涨股票超4500只。化肥、游戏、化学原料、互联网、通信服务、文化传媒、仪器仪表、教育板块涨幅居前,仅银行板块下跌。

半导体板块表现较好。集微网从电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封测、分销等领域选取了117家半导体公司。其中70家公司市值上涨,敏芯股份、振芯科技、华兴源创等公司市值上涨;45家公司市值下跌,中芯国际、北京君正、顺络电子等公司市值下跌。

富达国际的基金经理George Efstathopoulos在最新的讲话中表示,他上周对中国A股进行了新的押注。现在中国股票的仓位已经回到“3%—3.5%”的水平。目前Efstathopoulos管理的资产规模接近30亿美元(约合人民币217亿元)。值得一提的是,在今年9月份,Efstathopoulos通过押注港股市场盈利颇丰,其最新的加仓动作是转向中国内地上市的中盘股,重点关注中证500指数。

全球动态

美股三大指数仅道指跌。标普500指数收涨23.36点,涨幅0.40%,报5916.98点;与经济周期密切相关的道指收跌120.66点,跌幅0.28%,报43268.94点;科技股居多的纳指收涨195.66点,涨幅1.04%,报18987.47点。

明星科技股普涨。谷歌A收涨1.61%,英伟达收涨4.89%,苹果收涨0.11%,亚马逊收涨1.44%,特斯拉收涨2.14%,微软收涨0.49%,“元宇宙”Meta收涨1.21%。

热门中概股中,小鹏汽车收跌3.77%,微博收涨6.35%,唯品会收跌4.47%,百度收涨0.7%,小米集团ADR收跌5.29%,B站收跌2.99%,网易收跌2.92%。阿里巴巴收跌2.51%,极氪收跌1.32%,新东方收跌0.96%,蔚来收跌0.86%,京东收跌0.4%,理想汽车收涨0.91%,拼多多收涨0.32%。

个股消息/A股

德明利——11月19日,德明利发布公告称,公司于近日收到中国证监会出具的《关于同意深圳市德明利技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1608 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。据披露,德明利拟募资9.9亿元,投建于PCIe SSD存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目、嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目、信息化系统升级建设项目,以及补充流动资金。

龙芯中科——11月19日,龙芯中科在互动平台表示,目前的计划中2024年没有产品发布,计划2025年发布3C6000系列服务器芯片。9A1000计划今年底代码冻结,明年交付流片。

维信诺——11月19日,维信诺发布公告称,公司拟通过发行股份及支付现金的方式,购买合肥维信诺科技有限公司40.9%的股权,并募集配套资金。交易对价为61亿元,其中现金对价16.4亿元,股份对价44.6亿元。此次交易将使公司持有合肥维信诺59.1%的股权,后者将成为公司的控股子公司。

个股消息/其他

小米集团——小米集团(1810.HK)董事长雷军在2024世界互联网大会乌镇峰会作为产业代表发言称,目前AI技术已经广泛应用在小米各个业务板块,其中小米汽车的端到端全场景自动驾驶将在下月底正式发布。

鸿海精密——鸿海宣布加入OpenUSD联盟,支持建构3D生态系统,促进全球各产业间合作,推动通用场景描述的标准化。OpenUSD联盟于2023年8月由Pixar、Adobe、Apple、Autodesk和NVIDIA共同成立,致力于将OpenUSD建立为国际跨产业标准,进而达到兼容性最大化和更广泛的导入、整合和实施。

台积电——11月20日消息,据知情人士透露,台积电可能在未来十几年间1年在台湾盖1座厂。针对台积电2纳米制程技术是否将赴美投资的问题,这不仅取决于全球市场的需求动态,更需基于企业经营策略的深思熟虑。台积电秉持稳健经营的原则,对于尚未成熟掌握的生产技术,不会轻率地进行海外扩展。

集微网重磅推出集微半导体产业指数!

集微半导体产业指数,简称集微指数,是集微网为反映半导体产业在证券市场的概貌和运行状况,并为投资者跟踪半导体产业发展、使用投资工具而推出的股票指数。

集微网观察和统计了中国“芯”上市公司过去一段时间在A股的整体表现,并参考了公司的资产总额和营收规模,从118家集微网半导体企业样本库中选取了30家企业作为集微指数的成份股。

样本库涵盖了电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封装与测试、分销等半导体领域的各个方面。

截至今日收盘,集微指数收报4626.65点,跌24.07点,跌幅0.52%。

【每日收评】作为长期专题栏目,将持续关注中国“芯”上市公司动态,欢迎读者爆料交流!

3.海外芯片股一周动态:台积电批准近155亿美元拨款 三星自主研发Exynos 2600芯片

编者按:一直以来,爱集微凭借强大的媒体平台和原创内容生产力,全方位跟踪全球半导体行业热点,为全球用户提供专业的资讯服务。此次,爱集微推出《海外芯片股》系列,将聚焦海外半导体上市公司,第一时间跟踪海外上市公司的公告发布、新闻动态和深度分析,敬请关注。《海外芯片股》系列主要跟踪覆盖的企业包括美国、欧洲、日本、韩国、中国台湾等全球半导体主要生产和消费地的上市公司,目前跟踪企业数量超过110家,后续仍将不断更替完善企业数据库。

上周,鸿海Q3营收1.85万亿元新台币,年增20%;台积电公布10月营收,月增24.7%;SK Siltron获美国5.44亿美元贷款;Nordic取消收购UWB专业芯片公司Novelda;AMD确认全球裁员4%;曝英伟达新款Blackwell AI芯片存在过热问题;LG与Tenstorrent合作开发芯片;亚马逊加大力度打造定制AI芯片;苹果分享自研芯片成功秘诀。

财报与业绩

1.TEL净利润将暴涨45%,中国市场占比45%——日本芯片制造设备制造商Tokyo Electron(TEL)上调已经创下纪录的全年盈利预测,但该公司面临中国需求放缓以及加强出口限制的风险。Tokyo Electron表示,预计截至2025年3月财年,集团净利润将增长45%,至5260亿日元(34亿美元),较早前的预测高出480亿日元。

2.鸿海Q3营收1.85万亿元新台币,年增20%——11月14日,鸿海公布的财报显示,该公司第三季度营收1.85万亿元新台币,季增20%、年增20%;净利润493.25亿元新台币,同期新高,季增41%,年增14%,第三季度每股税后纯益(EPS)3.55元新台币,第二季度EPS为2.53元新台币,去年同期为3.11元新台币。

3.应用材料预测首季营收低于预期——芯片制造设备制造商应用材料(Applied Materials)给出了令人失望的收入预测,这表明一些半导体客户可能正在推迟订单。该公司周四(11月14日)在一份声明中表示,其第一财季销售额约为71.5亿美元,低于分析师平均预期的72.5亿美元。

4.台积电公布10月营收,月增24.7%——台积电公布10月营收月增24.7%、年增29.2%,创新高。法人机构表示,台积电虽暂时无法出货中国大陆N7以下芯片,会影响短期营收,不过受惠AI需求成长,竞争力优于同业。

投资与扩产

1.台积电批准近155亿美元拨款——台积电董事会已批准拨款约154.8亿美元,主要用于新晶圆厂建设、晶圆厂设施系统安装和先进工艺节点产能部署。台积电董事会还批准在多个市场发行不超过600亿元新台币(约合18.5亿美元)的无担保公司债券,以资助台积电的产能开发和/或污染防治支出。此外,台积电董事会批准在2024年第三季度派发每股4.50元新台币的现金股息。

2.美《芯片法案》将向Akash Systems提供1820万美元——美国商务部表示,已同意向Akash Systems提供高达1820万美元的政府补贴资金,以支持建造一个40000平方英尺的洁净室空间,用于先进半导体制造。这笔资金将与总部位于加州的Akash、风险投资公司和其他私人投资者的资金相结合,以支持在加州西奥克兰的1.21亿美元投资,以大规模生产各种金刚石散热基板、设备和系统。

3.SK Siltron获美国5.44亿美元贷款——正在美国建设碳化硅(SiC)晶圆工厂的韩国SK Siltron公司已从美国能源部获得7700亿韩元(5.44亿美元)的贷款支持。从2021年到2026年,SK Siltron计划在密歇根州贝城投资6.4亿美元,将碳化硅晶圆的产量提高十倍以上。目前,只有150毫米(6英寸)的碳化硅晶圆实现量产。不过,该公司的目标是到2025年开始量产200毫米(8英寸)晶圆,并正在投资研发(R&D)以实现这一目标。

市场与舆情

1.Nordic取消收购UWB专业芯片公司Novelda——挪威无线通信芯片供应商Nordic Semiconductor宣布将裁员约8%,即约120人。据报道,该公司还决定取消收购挪威UWB专业芯片公司Novelda的计划。Vegard Wollan于2024年1月1日起取代前任首席执行官Svenn-Tore Larsen。今年10月,Nordic曾宣布将收购Novelda,如今一个月还没过去,这场收购交易戛然而止。

2.AMD确认全球裁员4%——据一位发言人称,芯片设计商AMD正在裁减部分全球员工。用户在网上留言板上发布了几个匿名帖子后,AMD证实了这一消息。AMD目前正通过多次收购以及退出加速器产品积极瞄准人工智能行业,计划通过债务和现金相结合的方式为收购提供资金。根据网上分享的、后经公司证实的细节,此次裁员约占AMD员工总数的4%。

3.传台积电5nm和3nm产能利用率达100%——据报道,得益于英伟达的AI热潮以及苹果和联发科的移动芯片野心,台积电的5nm和3nm的产能利用率达到了100%。根据Ctee的一份报告,台积电预计到明年5nm生产线的利用率将达到100%,理由是AI行业的需求大幅上升。

4.英特尔将更多Arrow Lake芯片订单外包给台积电——据报道,由于英特尔对其代工部门(IFS)的能力不再有信心,该公司计划将更多Arrow Lake CPU订单外包给台积电。一份报告称,英特尔已经加大对台积电Lunar Lake和Arrow Lake SKU的外包订单,因为英特尔决心保持在CPU市场的领导地位。

5.曝英伟达新款Blackwell AI芯片存在过热问题——英伟达的下一代Blackwell AI芯片安装在高容量服务器机架时面临严重的过热问题。这些问题已导致设计改变和延误,并引发谷歌、Meta和微软等客户担忧是否能够及时部署Blackwell服务器。知情人士透露,英伟达的Blackwell GPU在装有72个芯片的服务器中使用时会过热。这些设备预计每个机架功耗高达120kW,迫使英伟达多次重新评估其服务器机架的设计。

技术与合作

1.LG与Tenstorrent合作开发全新“情感智能”芯片——LG和Tenstorrent宣布将扩大合作范围。这对科技双雄已经有了一些SoC计划,但今天他们表示打算开发新的AI芯片,在AI驱动的家电、智能家居解决方案、移动和商业应用中推进LS的Affectionate Intelligence(情感智能)概念。

2.软银将使用英伟达Blackwell芯片打造AI超算——软银集团公司将率先使用英伟达新Blackwell芯片打造超级计算机,这表明这家日本公司在人工智能(AI)领域赶超的雄心。两家公司表示,软银电信部门计划制造日本最强大的AI超级计算机,以支持广泛的本地服务。该计算机将基于英伟达的DGX B200产品,该产品将计算机处理器与所谓的AI加速器芯片相结合。后续超算将采用更高级的版本Grace Blackwell。

3.亚马逊加大力度打造定制AI芯片——亚马逊准备推出其最新的人工智能(AI)芯片,因为这家大型科技集团寻求从其数十亿美元的半导体投资中获得回报,并减少对市场领导者英伟达的依赖。亚马逊云计算部门的高管正在大举投资定制芯片,希望提高其数十个数据中心的效率,最终降低其自身以及亚马逊AWS客户的成本。

4.苹果分享自研芯片成功秘诀——苹果主管近期分享Apple Silicon自研芯片成功秘密,关键在对手无法直接先用第二代3nm等最新技术,而苹果从中获益匪浅,最新技术替产品和客户带来了好处。Millet 也表示,苹果不是芯片公司,但自研芯片避免了整体性能的妥协。 Boger 也说,没有其他平台可以达到我们的每瓦功率性能。这对用户来说是实实在在的好处。

5.三星推动自主研发Exynos 2600芯片——三星电子的代工部门正在通过大规模生产Exynos 2600(暂定名)芯片提升其半导体能力,这标志着在移动应用处理器(AP)方面推动自给自足战略。尽管行业观察家曾推测三星可能会减少投资,但该公司仍然坚持AP开发,并计划将高通和英伟达作为其2nm和3nm工艺的潜在客户。

4.德明利9.9亿元定增申请获证监会核准批复

11月19日,德明利发布公告称,公司于近日收到中国证监会出具的《关于同意深圳市德明利技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1608 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

据披露,德明利拟募资9.9亿元,投建于PCIe SSD存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目、嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目、信息化系统升级建设项目,以及补充流动资金。

近年来,随着半导体行业技术的不断迭代,存储技术也日新月异,市场对存储芯片的技术需求也不断升级,给行业带来了新的机遇和挑战。

在半导体众多赛道中,存储是成长最显著的细分行业。根据CFM闪存市场的数据统计,2023 年全球存储市场规模表现出逐季增长的态势,2023年全球存储芯片市 场规模达909亿美元。经过周期调整,上游原厂减产后库存压力释放、供给削减,叠加下游需求回暖,消费电子、AI 服务器等市场景气度提升,多因素推动下,2024年存储行业市场规模将显著回升,迎来新一轮上行周期,存储行业市场空间巨大。

长期来看,存储芯片有望在物联网、智能汽车、工业机器人、人工智能、云计算等因素驱动下持续增长。根据Yole的统计数据,存储芯片市场规模预计在2027年将 达到2,630亿美元,存储行业增长迅速。

德明利认为,行业的不断发展,为公司未来带来了更大的成长空间。在当前的国际经济社会形势背景下,公司大力推动研发工作,在技术和产品上实现突破,加快国产化替代进程,将有利于提高公司的盈利水平,有利于提高我国在半导体存储芯片领域的产业安全水平。

其进一步表示,公司始终坚持通过“以技术带动盈利,以资金驱动规模”实现业务扩张。在主控芯片方面,公司目标到2025年,实现全闪存类型主流主控芯片全覆盖;在存储模组方面,公司始终坚持以自主创新为驱动,以自研主控芯片为基础,以存储模组产品为业务主力,通过自研主控芯片设计及固件方案开发夯实产品竞争力。公司本次募投项目的落地将有效提高公司在存储芯片领域技术的优化升级,提 高公司产品技术水平和覆盖领域,提高公司相关产品稳定供应能力。

随着下游应用领域的不断丰富,5G、物联网、大数据、人工智能、云计算等技术的不断发展,存储芯片技术也在不断迭代,以满足市场日新月异的需求。德明利认为本次募投项目的投入,将进一步提高公司技术水平,紧贴行业技术发展前沿,实现技术的持续领先,以及公司战略规划的进一步实施落地。

5.中科采象获数千万A轮融资,用于高端数据采集技术

11月18日,合肥中科采象科技有限公司(简称“中科采象”)官宣于近日完成数千万人民币A轮融资。本轮融资由达晨财智、毅达资本、合肥市天使基金和科大硅谷引导基金共同投资。

据悉,中科采象由中国科学技术大学核探测与核电子学国家重点实验室教授团队,依据国家职务科技成果赋权改革相关政策法规,与中国科学技术大学先进技术研究院联合创建,是中国科学技术大学首批科技成果赋权改革企业之一。团队核心成员均来自中国科学技术大学核探测与核电子学国家重点实验室。中科采象专注于传感器信号数字化及高端数据采集仪器与装备的研制,以“快电子学技术”和“模块化仪器技术”两大核心技术为基础,将前沿基础研究与国家重点行业迫切需求相结合,形成了“基础+通用+行业”的三维产品体系布局。在射线探测、能源勘探、科学仪器、测试测量、工业测控、激光雷达、半导体测试等领域实现落地应用。

中科采象主营传感器信号数字化及高端数据采集仪器与装备研制,其高速高精度产品关键性能指标与国际持平,并实现多个关键领域的垂直应用。

中科采象表示,通过本轮融资,中科采象将持续深耕传感器信号数字化及高端数据采集仪器与装备研制领域,进一步加大研发投入,完善“基础+通用+行业”三维产品体系建设,搭建高端专业化人才梯队,加速创新成果转化和市场推广,实现精密采集技术在多领域的广泛落地,为客户提供获取高品质数据的采集技术、产品与解决方案,打好关键核心技术攻坚战,勇当高端数据采集仪器与装备的破壁者。

6.欧冶半导体完成数亿元B1轮融资,加速推进汽车智能化演进

2024年11月20日,国内首家智能汽车第三代E/E架构系统级SoC芯片及解决方案商欧冶半导体宣布,公司已完成数亿元B1轮融资。

本轮融资由国投招商领投,投资阵容包括中科创星、深圳市鲲鹏大交通基金、星宇股份、青稞资本、永鑫资本、众山精密等知名投资机构及产业资本。其中,老股东国投招商、深圳市鲲鹏大交通基金、星宇股份、青稞资本持续追加。本轮融资的顺利完成,不仅标志着资本市场及合作伙伴对欧冶半导体在汽车智能化战略布局、技术实力及市场前景的充分认可,也将为公司未来发展注入强劲动能。

欧冶半导体由创始团队和国投招商联合发起设立,股东阵容涵盖国有资本、产业资本、头部创投及众多汽车产业链龙头企业。作为汽车智能化平台级AI SoC芯片及解决方案商,欧冶半导体聚焦汽车产业向第三代E/E架构演进的核心需求,以前瞻性的“Everything+AI”战略推动智能化技术在各个实用场景落地,助力车企为消费者打造肉眼可见、触手可及的全车智能化体验。

欧冶半导体旗下龙泉系列产品覆盖智能汽车端侧智能部件(如AI车灯、AI CMS等)、智能区域处理器(ZCU)和行泊一体中央计算单元的芯片需求,同时具备业界领先的智能算法,和灵活分层交付的软件及解决方案,极大降低客户新产品和新特性的开发成本,缩短上车时间。在相关汽车智能化市场,欧冶半导体已形成较强的技术及市场领先优势,目前已与数十家Tier1及合作伙伴展开深度合作,并获得多款车型的定点。

展望未来,欧冶半导体将继续秉持“让造车更简单,用车更愉悦”的愿景,携手合作伙伴及产业链上下游企业,以全方位智能化的创新产品及解决方案,共同推动汽车产业向智能化加速演进。