大概一个月前我写过一篇文章,当时介绍了微信里的一个新「好友」,一个带有 AI 功能的「元宝红包封面助手」。

现在,你可以暂时记住它的名字和头像。

这两天我又看见很多媒体在吹微信和元宝的深度融合,可以直接在微信内调用元宝的完整功能。

于是,我也试着去微信搜索里搜了下「元宝」。

起初我以为这又是一个新的 AI 好友,可结果和我想的并不一样。

当我点击「聊天」和元宝开启对话后,进入的页面竟然是一个月前我和前面提到的「元宝红包封面助手」的记录。

我十分确定自己没有操作失误,且当我退回再重新进来后,我看到的就是它修改头像和名字后的样子。

可是,当时的聊天记录还在。

所以,现在的元宝就是当初那个红包封面助手换了件马甲。

原本以为是个青铜,结果是奔着王炸来的。

不仅是换了头像改了名字,而且这个「好友」的能力还得到了明显的增强。

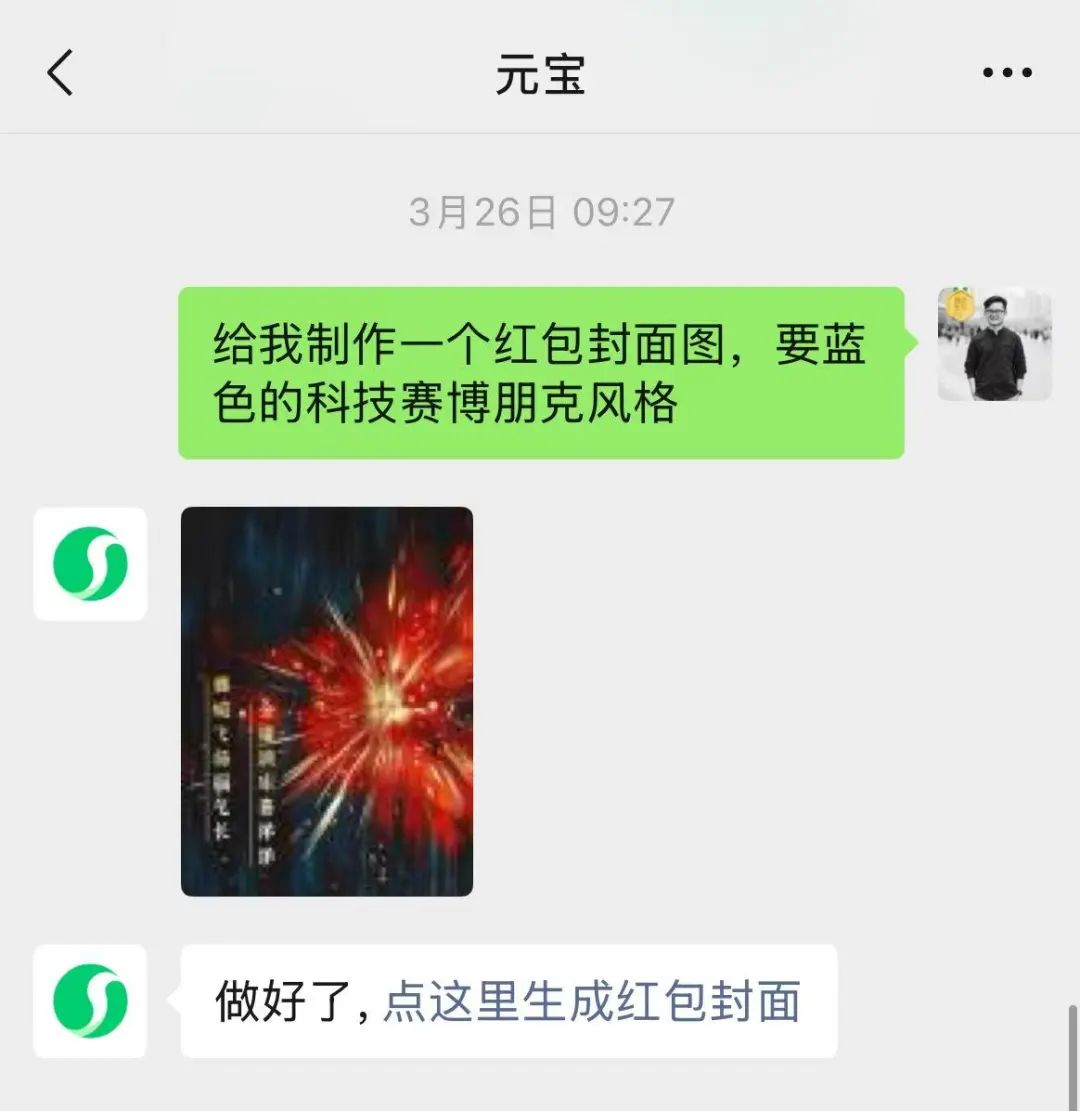

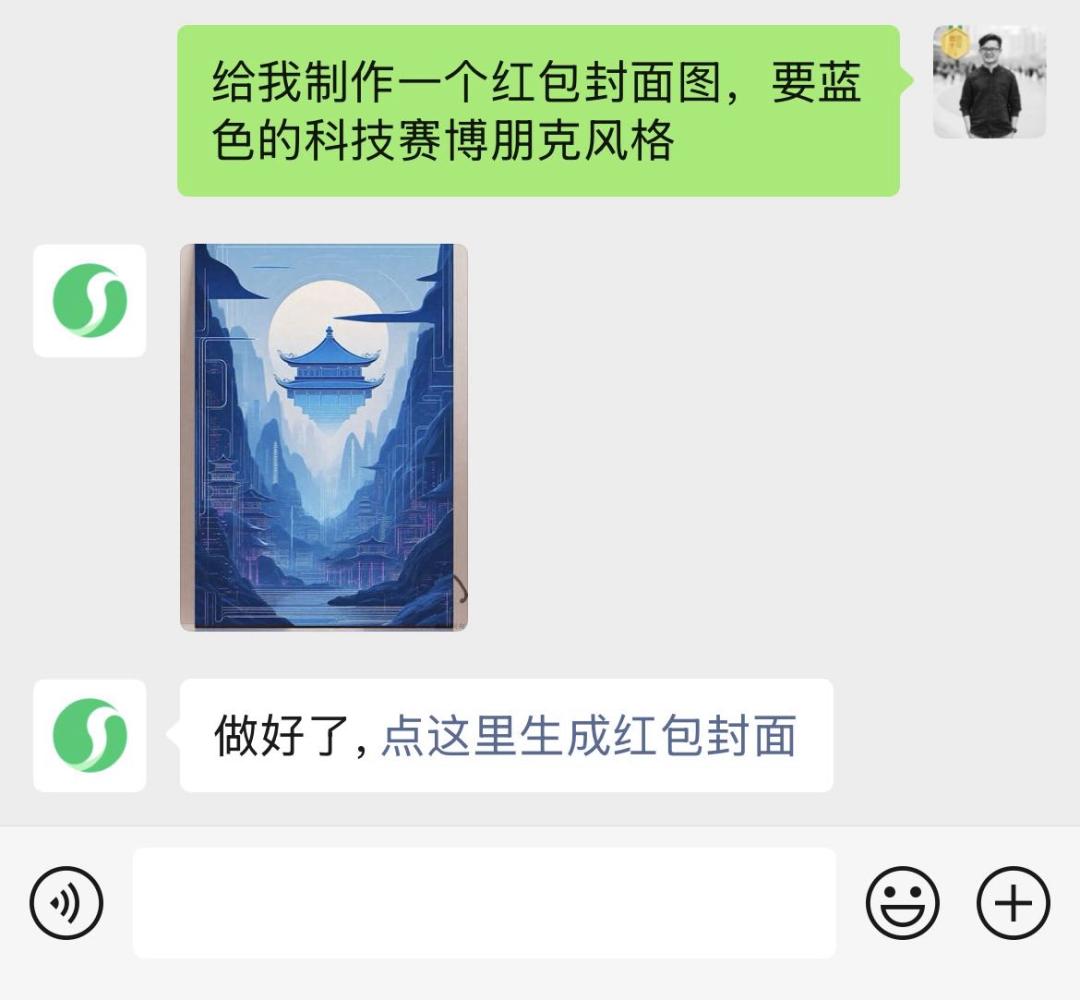

我复刻了一个月前的需求,让它按照我的需求生成一个红包封面图。之前我要蓝色,它给我一个红色。

现在,蓝色的科技赛博朋克风格倒是真做出来了。

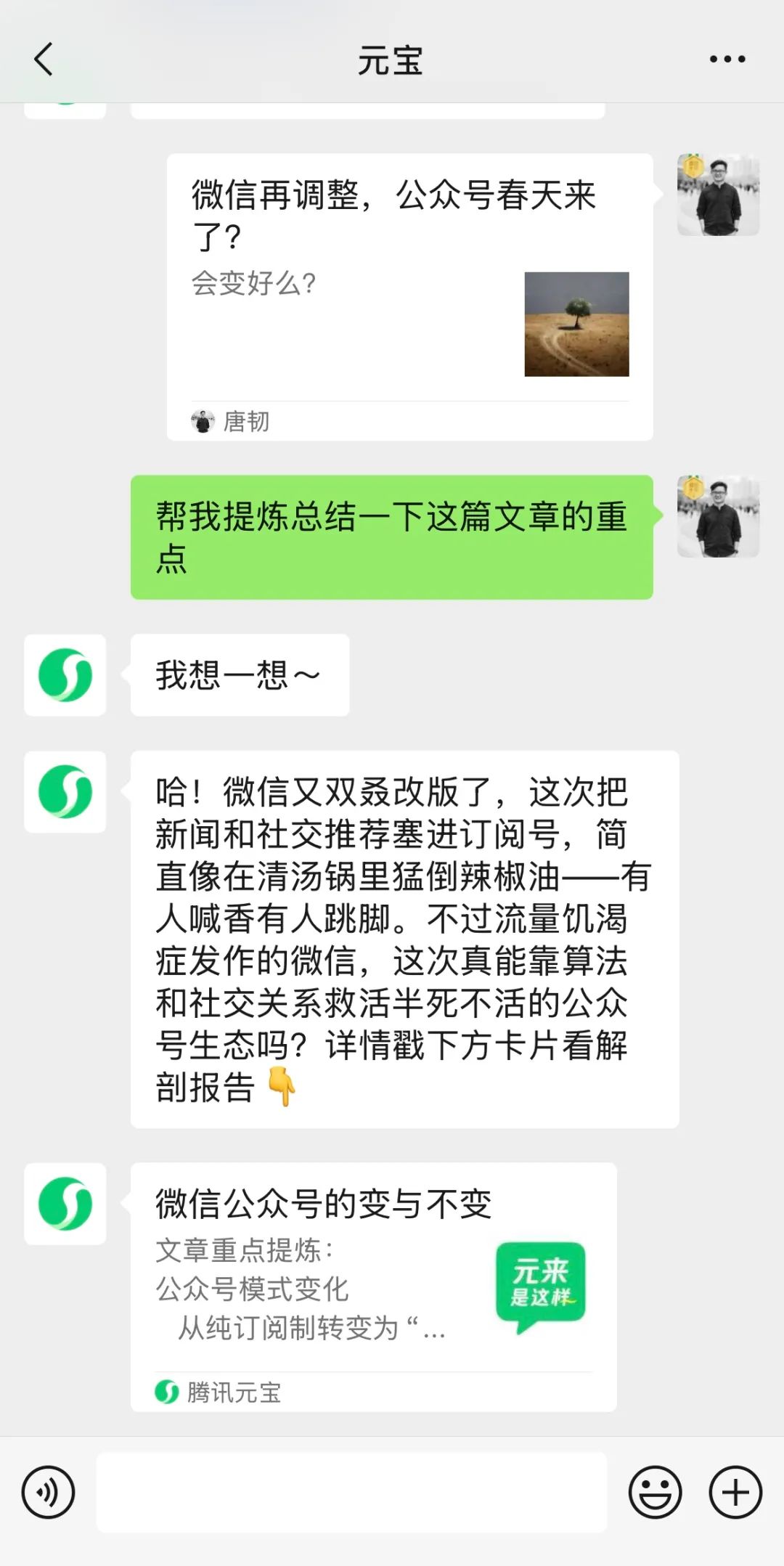

之前我让它帮我总结提炼一篇我自己的文章,当时只是返回了元宝的一个 H5 页面结果。

现在能力得到提升后,不仅多了一些拟人化的回答,也 在原生适配上做了优化,还会基于问题生成对应的回答卡片。

这个体验,相比过去好了很多。

我在那篇文章里说这是微信红包团队的一次尝试,看来我想错了,这应该是元宝团队的手笔。

那问题又来了,鹅厂的 AI 大招真的落在微信上了么?

说实话,是不是元宝我不知道,但是我觉得微信上的文件传输助手倒是有这个潜力。

和我一样,很多人估计都把文件传输助手给置顶了吧。

这种入口级的优势还没有被很好利用起来,如果把文件传输助手升级为 AI 助手,那想象空间又大了去了。

说一个我使用文件传输助手的场景。

有时候我会从别的地方找一些图片来贴到公众号文章里,如果涉及到裁切和打码,我都会在文件传输助手里操作并发送同步到电脑端微信。

接下来,我只需要在电脑上复制这张处理好的图片并粘贴到公众号文章里即可。

如果升级为 AI 助手后,我是不是就可以提出修改需求后直接让它帮我上传到公众号图库里就行了?

这么一来,我的生产力和效率又提升了。

此外,还有很多人把文件传输助手当作信息和内容备份的地方,这个场景下也是 AI 可以发挥作用的。

且不说元宝能力强弱,但微信里的场景才是捕捉用户需求的关键。

我还是那个观点,就像短视频和直播落在微信视频号一样,腾讯的 AI 大招依旧有极大可能还是落在微信上。

我之前还列举过一些场景,比如 AI 帮你整理汇总今天未读的公众号文章,帮你从所有群聊信息中提取跟你有关的内容,帮你把朋友圈中带某个关键词的内容集合到一起查看。

再比如,你可以把自己的一张准备发朋友圈的照片发给 AI 助手,让它根据你的需求处理,还可以发一张朋友转发的图片问它这是在哪,甚至直接给出导航位置。

关键是,AI 能力的落地需要微信这个「场」,这也是腾讯能把自家 AI 大招发扬光大的一个重要阵地。

如果只是单纯比拼推广和渠道,其实腾讯和其他大厂没有太大的本质竞争力区别。

如果比拼 AI 大模型的能力,现在大家也是齐头并进的水平,并没有形成绝对性的碾压优势。

对腾讯来说,唯一的优势就是用户场景,而微信就是最好的答案。

对于一款产品来说,用户、场景、需求、定位是四个核心要素,缺一不可。

对于如今的很多大厂来说,如果想落地自家的 AI 大招,光有用户体量不行,还得有场景。

并且,需要在场景里满足用户需求,而产品本身的定位恰好能对标这个需求。

元宝是一把锋利的刀,但这把刀被谁使用,在哪用,用来干嘛,才是更重要的答案。

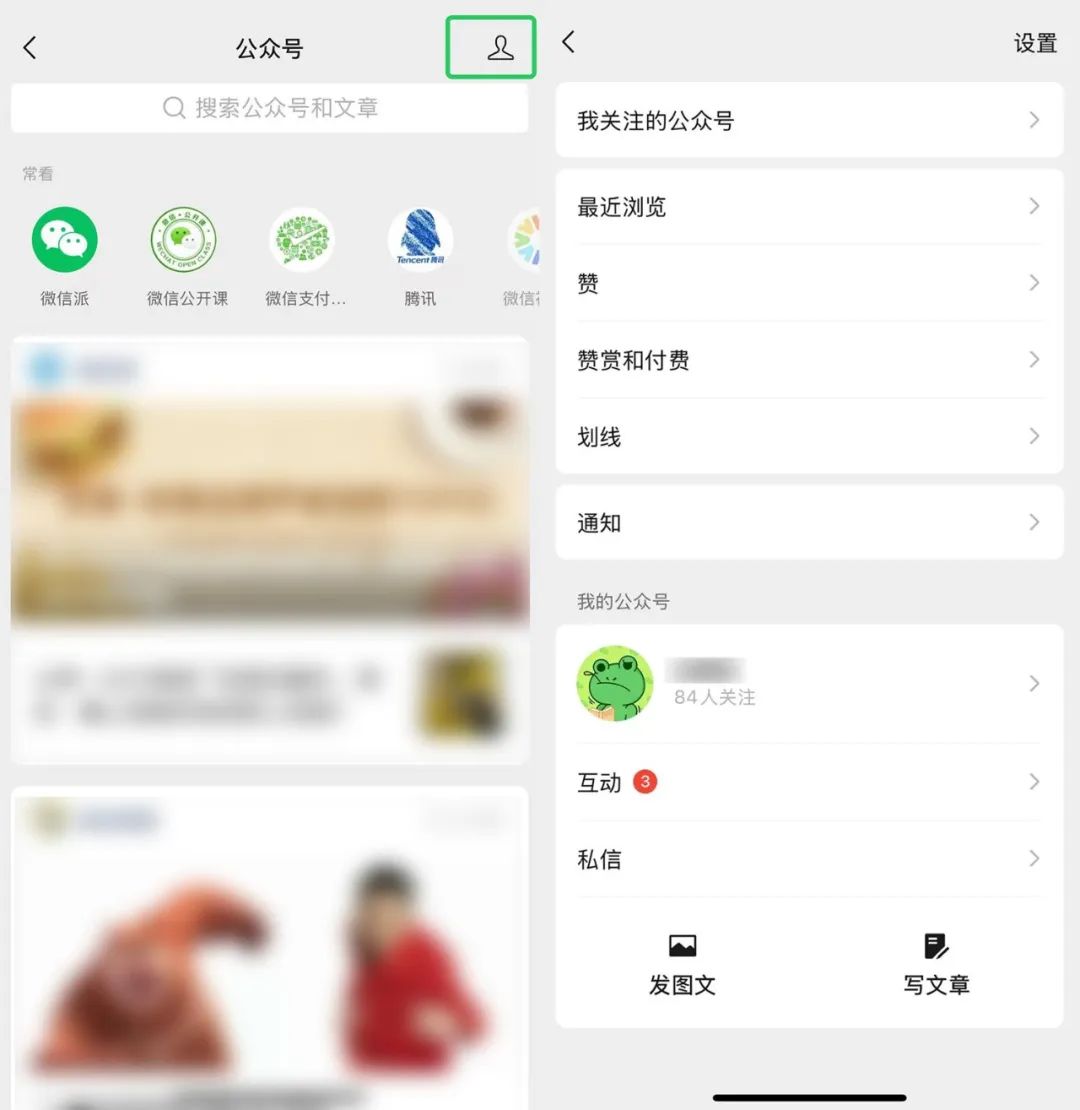

最近微信动作挺多的,公众号也迎来了一次大更新。

如果你使用的是最新版本的微信,进入公众号后点击右上角小人按钮,或许就会看到公众号的发布入口了。

如果你的微信没有绑定过公众号,那这里出现的就是一个「发表」按钮,可以直接注册新的公众号。

这个改变包含两层意思。

一个是把原本需要在 PC 端才能操作的功能逐步往移动端迁移,另一个就是降低内容发布门槛。

有不少观点说这是微信公众号对普通用户开放内容流量窗口,尤其是鼓励短内容的发布。

如果你有印象的话,龙哥在有一年微信之夜上就强调过短内容,不过当时的主题是视频号。

现在,公众号也朝着短内容的方向在做调整,这会是一件好事么?

我觉得,可能未必。

这么多年下来,公众号已经成为了互联网高质量长文内容平台,要说高质量文章,公众号还是最好的选择。

即便是在短视频横行的当下,公众号也并没有失去它的核心用户群。

对于这些用户来说,包括创作者和读者,他们彼此之间的内容生产和消费需求没有改变。

如果引入人人都能创作的短内容,会不会对公众号内容生态造成影响,从而降低整体内容质量?

这一点,我觉得要打个问号。

但要是换个角度,贯彻公众号「再小的个体,也有自己的品牌」初衷,或许这又是一次回归本质的操作。

尤其是当 AI 的迭代不受制于算力和算法时,数据会成为那个瓶颈。

我觉得,可以期待更多 AI 能力在微信上的落地,真正的大招可能还没最终放出来。

拭目以待!