我们正在进入AI创新的「中国时间」。

2025第一季度刚刚过完,中国大模型“国产之光”已经可以预定一个年度关键词了。

从DeepSeek走红全网,到Manus一夜爆火,再到宇树为代表的机器人让中外网友连连惊呼……

毫无疑问,中国前沿科技,正在2025年成为全世界热议和肯定的焦点。

LeCun评DeepSeek

但问题是:为什么是2025?

以ChatGPT为起点的新一轮技术风暴刚刚卷到第三年,时间不算长,但对于风暴眼里的人们来说,信息量却早已爆炸。

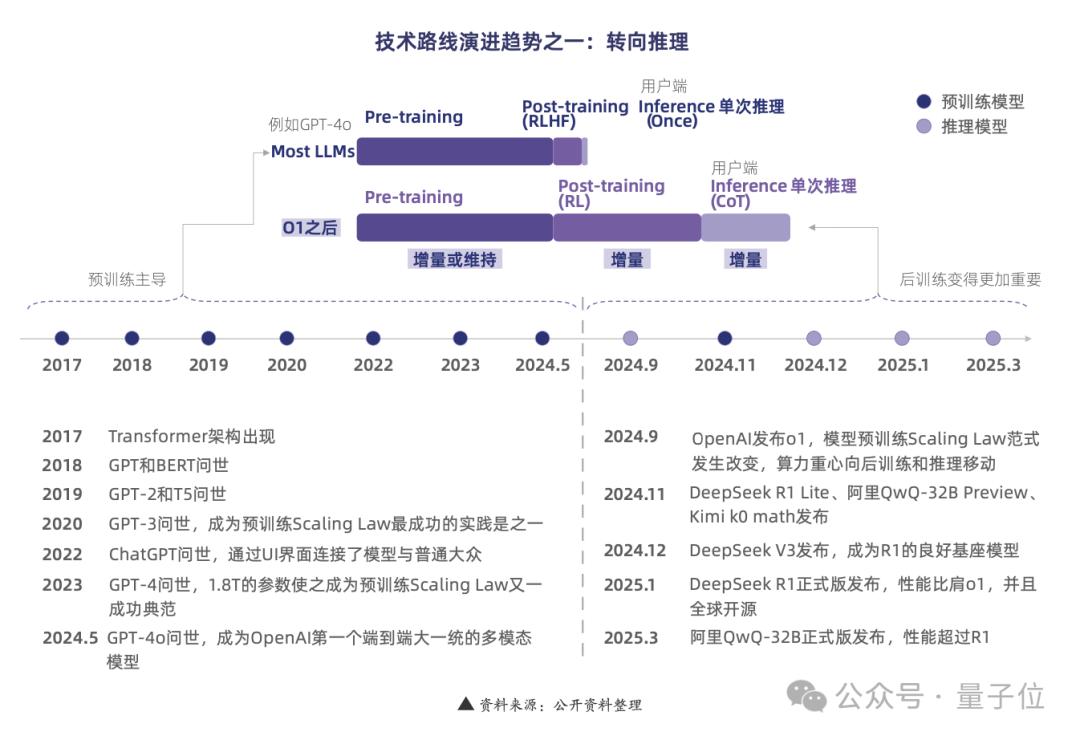

更重要的是,随着大模型变革迎来新的转向,即关注点由训练向推理的迈进,新的机会伴随着挑战,正在不断涌现。密集突破,正在当下发生。

所以现在,又来到了一个值得好好复盘,进而展望未来的时刻。

如果你需要一份「全面」、「硬核」的科技报告作为参考,这份全新出炉的全景式科技报告,值得一读:

报告来自诺安基金,一家长期陪伴中国科技成长的千亿公募基金。自2003年成立以来,累计为740家科技企业提供IPO募资支持,产品持有新质生产力企业发行的股票市值合计278亿元。可谓是真懂硬科技,真懂中国创新。

而且这份报告,也完整又详细地展现了AI创新的全景路线,以及背后的中国机遇。

先给大家划一划重点:

- 强化学习 + 模态扩展 + 成本坍缩 + 工具进化引爆智能平权效应

- 开源模型有望帮助中国实现AI技术突围,推动全球AI平权化

- 端侧设备成为AI Agent载体,下个过亿级别销量市场蓄势待发

- 人形机器人正在迎来规模化应用里程碑时刻

- AI for 生命科学让“硅基智慧”引爆“碳基文明”核聚变

总之,从大模型被视作技术“奇点”的开端,到AI当下的实际突破,再到未来科技产业十大预测,在这份报告中,我们一起一文看尽。

密集突破正在发生

由OpenAI o1而起,再经DeepSeek R1引爆,大模型厂商的推理模型之争,正在如火如荼地展开。

在此背后,可以观察到的是,AI发展重心正在从“参数规模竞赛”转向“推理效能竞争”。

再加之多模态、AI Agent等应用趋势的影响,可以看到,对于算力的需求正在呈现出差异化趋势。

算力结构差异化,带来AI基础设施新机遇

按照预训练、后训练和推理的不同阶段划分:

预训练阶段:算力需求庞大,成本高昂。

在预训练阶段,模型要在海量的通用数据上进行训练,训练一个大语言模型,可能要处理数十亿甚至数万亿字的文本数据,模型参数众多,为了让模型能学习到复杂的模式和特征,往往要进行成千上万次的迭代优化。

以xAI的Grok-3为例,第一阶段耗时122天,同步使用了10万张NVIDIA H100 GPU进行训练;随后第二阶段在92天内,将集群扩展至20万张H100 GPU,预计训练成本接近100亿美元。

后训练阶段:算力需求和成本相对预训练大幅降低。

后训练阶段,大模型仅在特定任务的数据上进行微调。举个例子,医疗图像识别模型在针对医学影像数据进行微调时,数据规模会远小于预训练时使用的图像数据集。并且后训练主要是调整部分与特定任务相关的参数,计算量也相应减少。

不过,要让模型精准适配特定任务,也需要多轮参数调整和计算,所以需要中等规模的算力来保证微调过程的高效进行。以DeepSeek V3为例,其使用了2048张英伟达H800 GPU,总训练GPU卡时为2788千小时,训练成本约为558万美元。

推理阶段:普通消费者也能购买,是走向AI普及的关键。

推理是使用已经训练好的大模型对新输入的数据进行预测。这个阶段不需要对模型参数进行更新训练,只是按照模型既定的结构和参数对新数据进行前向计算,得出输出结果。

例如智能客服模型在回答用户问题时,只是根据训练好的模型对用户输入的文本进行分析并给出回答,计算过程相对简单,通常2台H20服务器即可运行满血版671B的DeepSeek R1推理模型,成本约200万人民币。而如果运行14B以下的DeepSeek R1蒸馏模型,仅需配置一张价值2万人民币的RTX 4090显卡即可。

可以看到,在后训练和推理阶段,大模型对算力的需求更加强调“性价比”。

OpenAI CEO奥特曼也曾提到,大模型的应用成本正在呈下降趋势,“AI成本每年会降至上一年的1/10”。不少业内人士同样指出,成本问题是大模型走向大规模应用的关键挑战之一。

在模型侧,以DeepSeek为例,能引发全球瞩目的关键之一,就在于通过创新的模型架构、高效的训练策略以及硬件适配优化,实现了性能与成本的极致平衡。

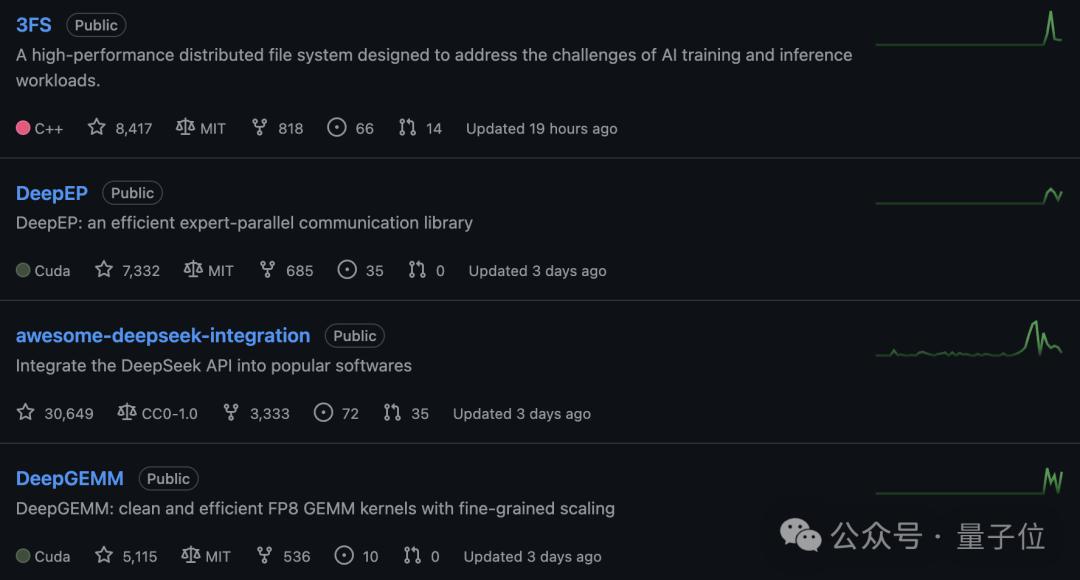

并且不仅是V3、R1开源,DeepSeek还通过开源周的活动,连续开源了FlashMLA等多项核心技术,覆盖从AI模型训练、推理加速到数据管理全链条。

诺安基金研究部总经理邓心怡在接受央视财经《财访》节目采访时指出:

DeepSeek横空出世的意义不仅是DeepSeek团队展现出AI领域的硬实力,更展现了国内科技产业扎实的研究基础和研究能力。

开源项目清楚地展现了他们的研究过程、理论体系和成果迭代,我们有望凭借扎实的人才储备和持续的教育和科研投入,以及更加开源开放的应用生态,引领AI下一波技术的变迁。

而优化技术带来的模型计算效率和推理速度提升,同样给定制(ASIC)芯片提出了新的要求、带来了新的机会。

诺安基金科技投资报告归纳了ASIC芯片的几大优势:高性能、低功耗、成本优势,以及灵活性带来的与场景的深度结合。

不仅是谷歌早早在自研芯片上有所布局,Meta、OpenAI也均在今年在定制芯片方面有新的动作:

Meta被曝开始测试首款自研AI训练芯片,OpenAI自研芯片也传出今年流片的消息。

同时,报告也提到,“算力-算法-数据”三位一体的持续优化才能打开AI大模型更大的渗透空间。从硬件基础设施的角度,在更快的通信、更好的散热、更大的电源等方向的探索,能提供更好的算力基础。

而应用落地带来的云侧以及端侧的推理需求增长,也将带动存储需求的提升。

值得关注的是,国产异构算力上下游,在新的技术趋势下,也正在加速走向高端化、平台化。

依托于RISC-V这样的开源架构,国内厂商可以深入底层研发,迈向高性能算力。比如,达摩院即将交付的玄铁C930处理器,通用算力性能在SPECint2006基准测试下能达到15/GHz,并且基于RISC-V灵活、可定制的特点,将高性能与AI算力有机结合,能更好地应对AI时代的应用需求。

AI智能眼镜迎来“iPhone时刻”

基础模型越来越强,也越来越便宜,而聚焦到应用上,DeepSeek被广泛热议背后关键的一点是:先进模型的参数规模正在快速缩小。

这也就带来了一个普遍预测:端侧AI正在呈现爆发之势。

当前,AI PC和AI手机已经率先成为AI Agent载体。根据IDC预测,2024年全球PC出货量2.75亿台,其中AI PC市占率约为19%;预计到2027年,全球PC出货量为2.93亿台,届时AI PC市占率有望达到60%。

而在DeepSeek热潮中,开春新机无不纷纷接入DeepSeek R1,荣耀、OPPO、vivo、小米概莫能外。

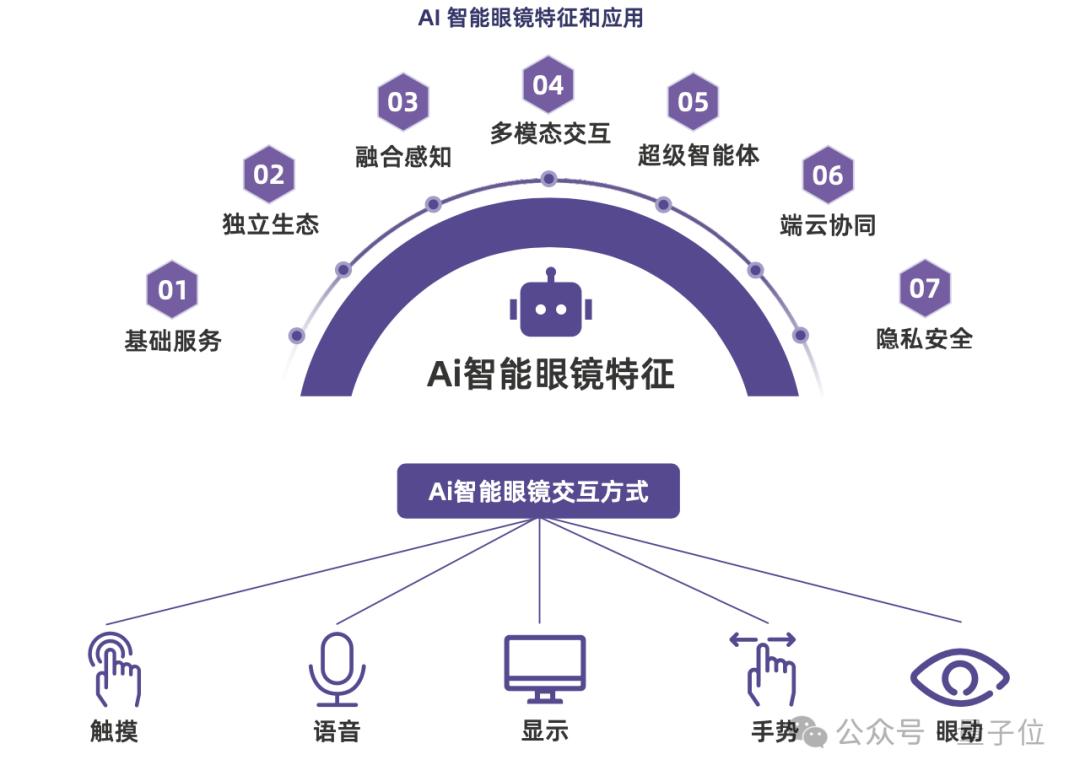

报告还着重关注到了AI智能眼镜这一载体,并预测:

AI智能眼镜终端有望成为第一个全新AI时代的人机交互硬件,成就新的亿级出货终端。

基于轻量级、佩戴无感化、高频响应,且为最靠近人体三大重要感官(眼、耳、嘴)的穿戴设备等优点,AI眼镜一方面天然适用于处理短平快的临时任务,成为个人助手的最佳载体;另一方面,结合显示功能的智能眼镜有望充分应用于社交、办公、垂类行业等多领域,进而成为AI时代的通用人机交互平台。

根据wellsenn XR预计,当前全球每年眼镜销量(含近视眼镜和墨镜)15亿副左右,中国每年眼镜销量2.4亿副左右,庞大眼镜佩戴者基数为AI智能眼镜提供了广阔的市场空间。

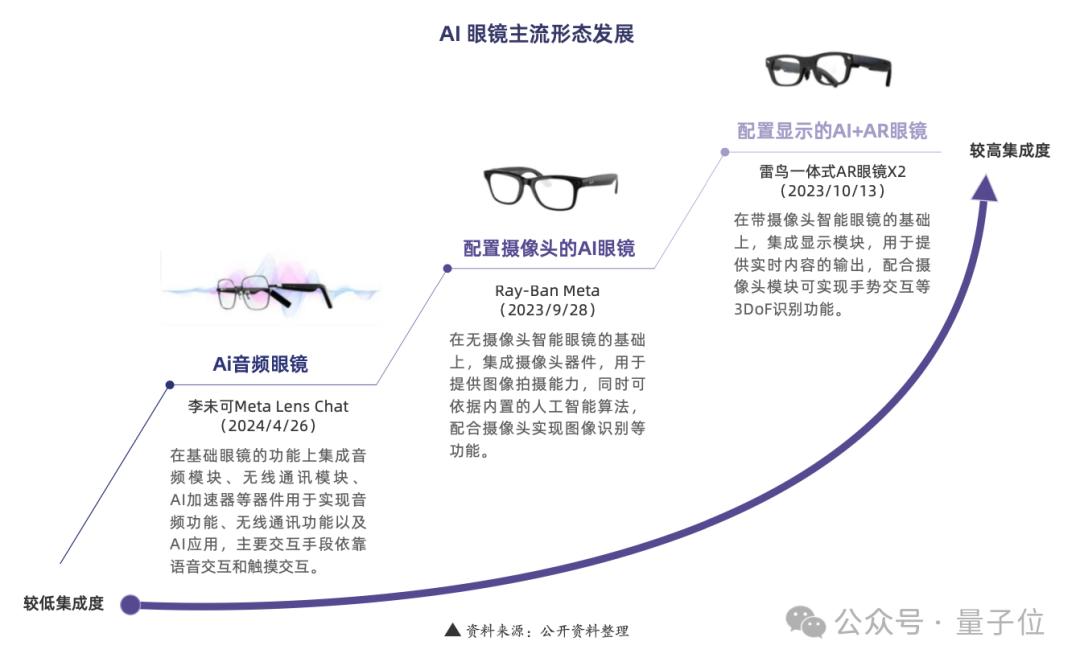

当前,AI眼镜产业尚处于发展初期,产品形态百花齐放,主要分为纯音频眼镜、带摄像智能眼镜和带显示智能眼镜三类主流形态。

诺安基金认为,带摄像头形态的眼镜由于在纯音频眼镜的基础上,集成了摄像头模组,用于提供图像和视频拍摄能力,同时可基于大模型实现AI识物等功能,具有更优的交互体验。

2025年,随着更多大厂进入AI智能眼镜的竞争,AI智能眼镜的发展将趋向成熟。预计2030年后,AI+AR技术逐渐成熟,开启AI+AR智能眼镜对传统智能眼镜的终极替代,智能眼镜成为AI通用计算终端。

科技未来正在到来

密集创新正在发生,而随着对AGI(通用人工智能)探索的不断深化,曾经只存在于科幻小说中的“未来式”场景,如今也变得不再遥不可及。

报告里也专门有一部分提到了当前正在被重点关注、未来值得期待的应用领域。

人形机器人:迎来从技术验证迈向规模化应用的里程碑

第一个就是今年火出圈的人形机器人产业。

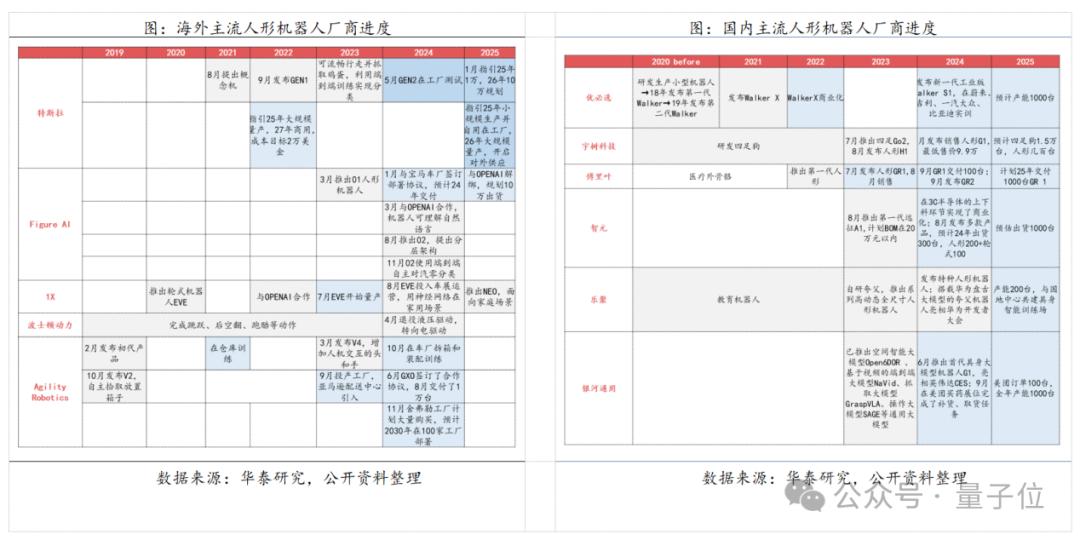

从宇树机器人登上国内春晚开始,尽管今年才过去了1/4,但国内外的人形机器人厂商已经动作频频。

不仅隔一阵就升级能力,用各种“整活儿”吸引世人目光,而且都在默默朝着量产发力。

截至目前,这一行业已逐渐达成共识:2025年或将成为人形机器人量产元年。

毕竟,随着大模型的快速迭代、硬件成本的持续下降以及政策红利的不断释放,这一产业从实验室走向规模化应用已经来到了拐点。

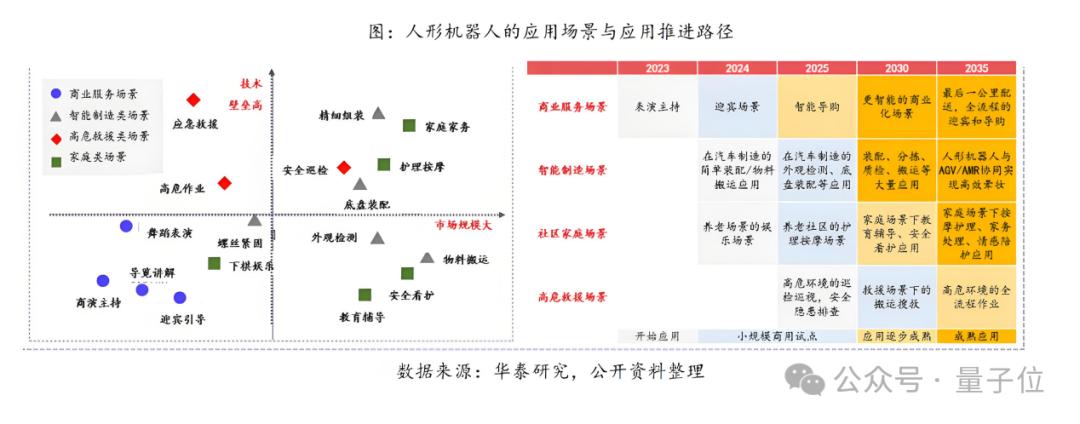

而从应用场景来看,报告进一步总结了人形机器人的发展路径:

从工厂拧螺丝到家庭情感陪伴的阶梯式渗透。

中短期内,人形机器人将主要应用于工业制造、仓储物流以及特种应用领域;中长期内,其目标则是进入千家万户,为家庭养老育儿等场景提供相关服务。

至于影响这一进程的因素,除了技术,另一大关键在于成本。

报告提出了一个观点:

2万美元时代将颠覆全球劳动力市场。

目前,美国汽车工厂工人时薪24美元,丰田美国工厂工人时薪34.8美元,德国汽车工人时薪14.7美元。

而假设机器人5年折旧,一年工作时间为350天 x 24小时,每年保养维修是本机价格的15%,若人形机器人定价10万美元,则每小时成本4.2美元,若定价2万美元,每小时成本仅为0.83美元。

这并非遥不可及。不说国内宇树科技早已将售价定在10万元以下,另一边,马斯克前几日在一场公司全员会上也为Optimus机器人制定了目标:

百万台量产后单价降至2万美元(约14.5万元人民币)。

报告指出,假设Optimus机器人降本幅度符合预期,售价能够下探至2万美元,参考北美的劳动力市场容量,则对北美人形机器人市场空间测算人形机器人总市场规模约480~4960亿美元。

面对这一高潜市场,我国人形机器人产业的超车机会在于:全产业链突围+政策红利。

报告中提到,据不完全统计,国内人形本体厂商已有100+家,他们已构建起覆盖人形机器人“核心部件-本体制造-场景落地”的全产业链能力,形成独特的突围路径。

在上游硬件领域,国内已具备包括减速器、电机、丝杠、控制器和传感器等硬件组件,以及相关的软件系统的全产业能力。

而在本体制造环节,诸多创业公司、互联网企业与车企竞相发布旗下人形机器人产品,部分已率先在汽车工厂实现拧螺丝、物料搬运等任务验证。

报告认为:

若能在2025年前实现“硬件成本降至15万元+场景数据破千万小时”两大目标,中国或将成为全球首个将人形机器人从B端规模化导入C端市场的国家。

除了人形机器人,报告还提到了另一重点领域:AI+生命科学 。

AI+生命科学:生命认知的范式革命

其中进展最快的领域是AI制药和AI医疗。

先说AI制药,据贝哲斯咨询的调研数据,2024年全球AI制药市场规模为18.6亿美元,预计在2024-2029年预测期内该市场将以31.2%的复合年增长率增长。

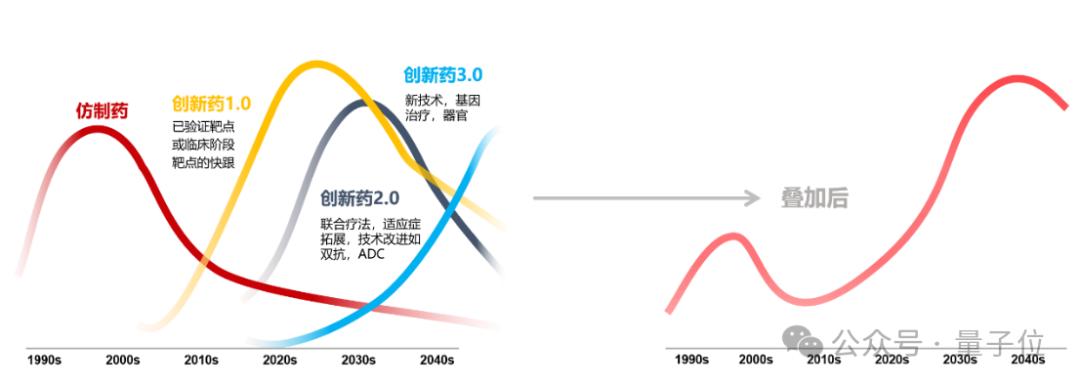

在这一背景下,中国创新药产业也迎来了前所未有的发展机遇。

报告认为,从技术周期角度看,中国创新药产业目前已进入快速发展的黄金十年。

技术的革新与突破,不仅提升了创新药研发的效率,也降低了研发成本。从企业发展周期角度看,大量创新药企即将迈过“盈亏平衡点”,形成自我造血能力。

与此同时,从市场空间拓展角度看,国产创新药通过“license-out模式”出海,更广泛地参与全球定价,本质上是中国研发效率和临床资源价值的变现。

p.s. license-out模式是指企业在进行药物早期研发后,将项目授权给其他药企进行后期临床研发和上市销售。

以上整个过程中,AI制药正发挥越来越重要的作用,并持续推动产业向前迈进 。

而在医疗领域,AI也正在重塑各细分应用场景。

当AI+影像诊断/精准诊疗/手术机器人等,医疗流程能够获得智能化升级,不仅大幅提升效率与精准度,还推动着医疗产业迈向个性化与高效化。

在养老领域,依托物联网与AI监护系统,目前能实现跌倒预警、慢病管理等精准化服务,从而逐步构建起智慧养老生态。

同时,AI还能赋能健康管理(如疾病早筛、心理干预)与智能穿戴设备(如无创血糖监测、康复训练),通过实时数据分析与预警,最终形成“预防-诊断-管理”全链路健康闭环,重塑大健康产业格局。

以上数据和迹象表明,AI制药和AI医疗未来值得长期关注。

AI领域之外,报告也关注到了其他值得期待的前沿科技领域。

比如量子计算。

凭借量子叠加与纠缠特性,量子计算具备指数级超越经典计算机的并行运算能力,被公认为打破摩尔定律瓶颈的终极钥匙。

报告提出量子计算具有强大的并行计算和模拟能力,将改变我们的生活和工作方式,解决一些经典的无法解决的问题,量子科技有望应用于未来AI训练、生物研究、航空航天分析等场景。

截止目前,全球量子计算发展已跨越三大里程碑:

- 硬件突破:IBM推出1121量子比特处理器、中国“九章”光量子计算机实现算力领先;

- 错误率控制:谷歌将逻辑量子比特错误率降至0.0001%;

- 商业化落地:亚马逊Braket云平台上线量子机器学习服务。

着眼未来十年,量子技术将通过“三步走”路径实现技术跃迁:

- 短期(2025-2027年):聚焦金融优化、药物模拟等专用场景;

- 中期(2028-2030年):依托千比特级处理器与量子互联网推动AI大模型训练及跨域算力协同;

- 长期(2030年后):向消费级量子手机、光子自动驾驶等应用扩展。

再加上国家已将量子科技纳入未来产业增长机制,有大量政策支持。报告预测,2030年产业将爆发“量子风暴“。

到2030年前后,基础算力优化所产生的外部市场规模可能达到万亿级别,主要集中在量子互联网、量子人工智能等新赛道。

商业航天与卫星互联网同样是热点之一。

中国商业航天方面,2025年可以重点留意的是:

- 成本竞争力持续提升:火箭发射与卫星制造成本逐步缩小与国际领先企业的差距;

- 应用场景初步规模化:手机直连卫星功能加速普及,航空互联、跨境物流等场景形成商业雏形;

- 国际协作话语权增强:在频轨协调、数据安全等领域参与规则制定,推动亚太区域合作。

未来科技产业十大预测

基于上述分析和报告其余内容,诺安基金给出了未来科技产业十大预测:

- 开源突围:中国开源模型+开源芯片技术,颠覆垄断,实现全球AI平权。

- 自主进化:从“人工投喂”到“主动学习”,下一代算法构建自主学习神经框架,无需人类监督,实现全域知识自主适应能力。

- 芯片破局:中国实现先进芯片全链条自主化,打造国产AI算力底座。

- 人机共创:AI赋能千行百业,重构生产流程、革新决策机制、重塑服务范式,催生“人机共创”的新产业形态。

- 决策可溯:AI全链路生成过程实现技术揭秘,模型逻辑与数据影响双通道可溯源。

- Agent平权:多模态融合交互,彻底颠覆传统人机协作模式,人类迎来“智能共生”的曙光时代,人人都将拥有“贾维斯”级智能体助手。

- 硅基觉醒:机器人训练模型跃升,多场景能力泛化,国产供应链突破,人形机器人进入特定场景实践。

- 天地一体:低轨星座进入“万星竞速”时代,天地一体化网络初现雏形,太空资源开发迈出第一步。

- 量子跃迁:专用量子计算机持续迭代,抗量子密码进入“实战部署”,触及经典算力无法企及的行业痛点。

- 生命无限:生物制造以指数型增长趋势,使人类实现从“开采地球”到“编程地球”的文明层级跃升。

这十项预测指向的是全球科技领域备受瞩目的技术发展路线,亦点明了中国科技产业迈向“创新引领者”与“规则定义者”的关键。

在基础技术层面,开源模型和自主算力基座的协同创新,不仅是AI时代技术突围的关键所在,其在全球科技领域产生的影响力,也将进一步影响中国在技术标准体系建立当中的话语权。

在应用创新层面,Agent交互革命被寄予重塑人类与技术共生关系的厚望。基于中国广阔的市场空间,AI应用领域,“中国方案”率先打样开启的不光是市场空间,亦是推动技术深化的国际影响力空间。

在战略前沿层面,着眼诸如生命科学、量子计算、航空航天,同样既是对“无人区”的探索,亦是从技术创新到生态构建,再到范式定义的不断跨越。

诺安基金研究部总经理邓心怡的观点可以作为补充参考:她认为,中国科技的崛起依托于三点。

首先是完备的供应链体系。国内强大的制造能力能够快速推动新技术的量产落地。

同时政策与市场能够快速协同,顶层设计加地方规划指引产业发展方向,而激烈的市场竞争则加速技术与产品的迭代。

更重要的是,中国天然拥有超大规模应用场景,单一市场便可摊薄研发成本,形成技术研发、场景应用与规则制定的路径闭环。

正是基于这三大优势,中国AI产业正在走出一条差异化路径:

不是单纯堆砌算力,而是通过算法、框架、硬件协同的系统级创新,以“性价比突破”和真正意义上的源代码开放,让更多开发者能基于公开模型进行场景化创新。

这种模式不仅降低了技术门槛,还加速了创新的扩散和应用,从而巩固了中国科技在全球竞争中的地位。

概括起来,这份报告实际也是今年以来产业隐隐共识的表达:中国科技,敢。

敢于想象,敢于创新,敢于在落地应用上转动飞轮,敢于此时此刻非我莫属。

这是底气,也是信心,让生态内的所有从业者有理由相信:更多“国产之光”,正在智能涌现。