近年来,美国对华科技制裁不断升级。从2018年至今,已累计将超过2000家中国实体列入“实体清单”,覆盖人工智能、量子计算、半导体、航空航天等几乎所有前沿领域。

不断制造惊喜的中国人工智能行业在震惊世界之余,也让美国对华制裁策略愈发荒谬。

尤其2025年3月的最新一轮制裁中,浪潮集团及其6家子公司、北京智源人工智能研究院等AI与量子技术龙头企业甚至是研究机构被重点针对。

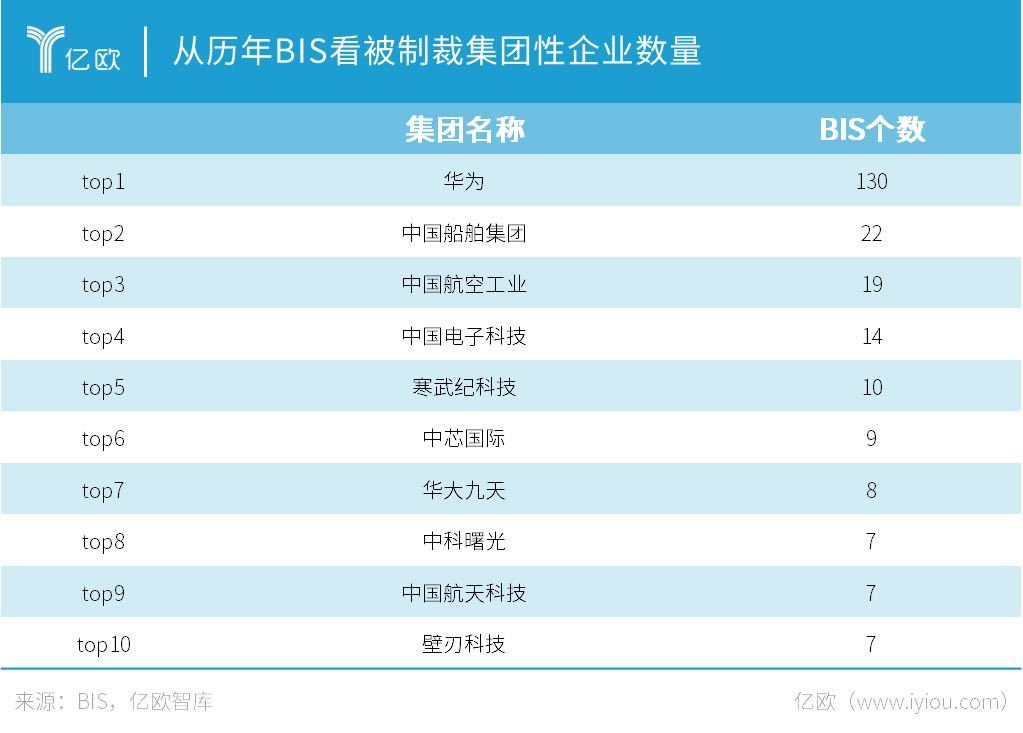

实体清单由来已久,持续不断,连续加码。据亿欧智库统计,BIS发布的涉华“实体清单”企业数量逐年攀升,2024年发布清单企业数量是2021年三倍。其中,美国政府重点关注超算、AI以及芯片,将其列为对华技术封锁的核心领域。

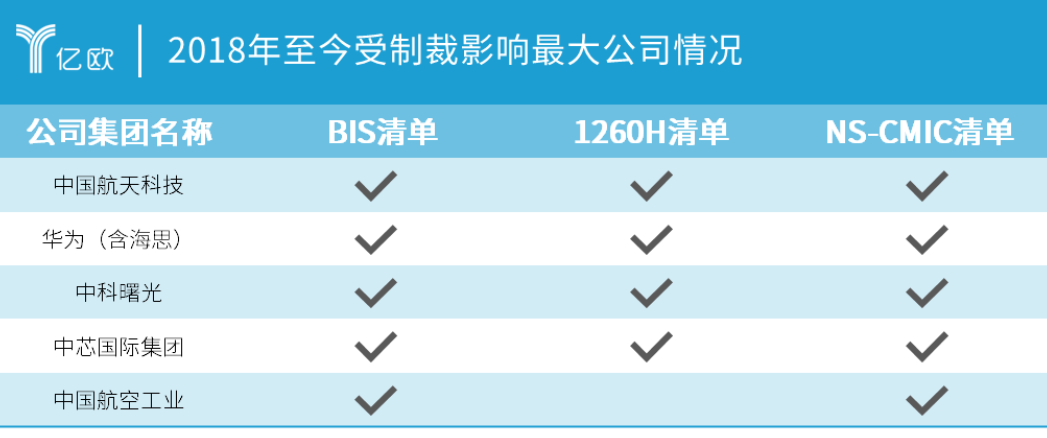

制裁名单中,中国电子科技、华为、曙光不仅上榜次数居多,关联公司受影响的数量也最多。

针对这些榜单“常客”,不止实体名单,美国还设立了其他名单类目,多方位进行了围堵。

当然,面对这一态势,中国仍需以系统性思维破解困局,从企业自主创新到国家生态重构,形成新的突围策略。

01 全产业链压制?华为、浪潮、曙光等已多次上名单

美国对华科技遏制的本质是企图加大二者的科技鸿沟,且已从单一技术封锁升级为“全产业链压制”。

在AI领域这一趋势尤其明显,不仅人工智能相关企业遭到点名,算力层面芯片设计制造、量子计算同样没能豁免,已图谋形成对全产业链的掣肘。

在最新的一份文件中,美国商务部将一系列与中国AI大模型开发、服务器以及超级计算机产业的12家公司列入“实体清单”,包括北京智源人工智能研究院、宁畅信息产业、中科可控旗下的服务器品牌Suma,以及浪潮信息在中国内地以及港台地区的多家子公司。

值得一提的是,此前在2023年3月,浪潮信息的控股股东浪潮集团(Inspur Group)已经被纳入“实体清单”。

中科曙光同样如此,已连续五年受制,上榜次数已达5次,相关上榜企业已达7家。目前,曙光在国家超算平台建设中一直占据着较高份额。

BIS的断供危机无差别的影响着中国科技企业,破局之道除了国内科技企业自主突破,更需要产业资金扶持、形成生态合力,带动国产产业链正向循环。

02 无差别的科技冷战背后,国产当携手自强

尽管美国两党风格不同,但对华科技遏制却形成了共识。甚至,特朗普政府有愈演愈烈之势。

应对这样的无差别制裁需要的是“政企协同、生态突围”。

企业层面需加速核心技术攻关,例如华为昇腾与众多国产大模型、AI infra企业合作,证明“以软补硬”路径的可行性。

此外,政府方面也可以聚焦三大方向: 如政策倾斜与资金支持:设立专项基金扶持国产芯片研发,对使用本土算力训练大模型的企业给予税收减免,如两会代表提议的“国产算力平台优先采购”机制;

或者是促进产业数据共享与标准制定,真正实现打通政务、医疗、教育等场景的数据壁垒,建立行业统一AI数据格式,推动“场景—数据—模型”闭环,利用中国市场规模优势培育生态;

从北斗导航打破GPS垄断,到5G标准实现全球引领,中国科技突围的历史经验表明,生态自主是抵御外部制裁的根本。

当前,全球AI产业正从“训练时代”转向“推理时代”,技术架构与市场规则面临重构,这为中国提供了难得的窗口期。若能以国家意志推动“算力自主—数据协同—应用创新”协同发展,将制裁压力转化为生态重构动力,中国有望在量子计算、AI大模型等赛道实现“换道超车”。

美国的制裁清单越拉越长,恰恰暴露其战略焦虑。而中国企业需要的不仅是“清单式应对”,更是一场围绕技术主权的生态革命——唯有筑牢自主根基,方能在数字时代的全球博弈中掌握话语权。这场国运马拉松,既需要企业的“硬核创新”,也考验“系统落子”。